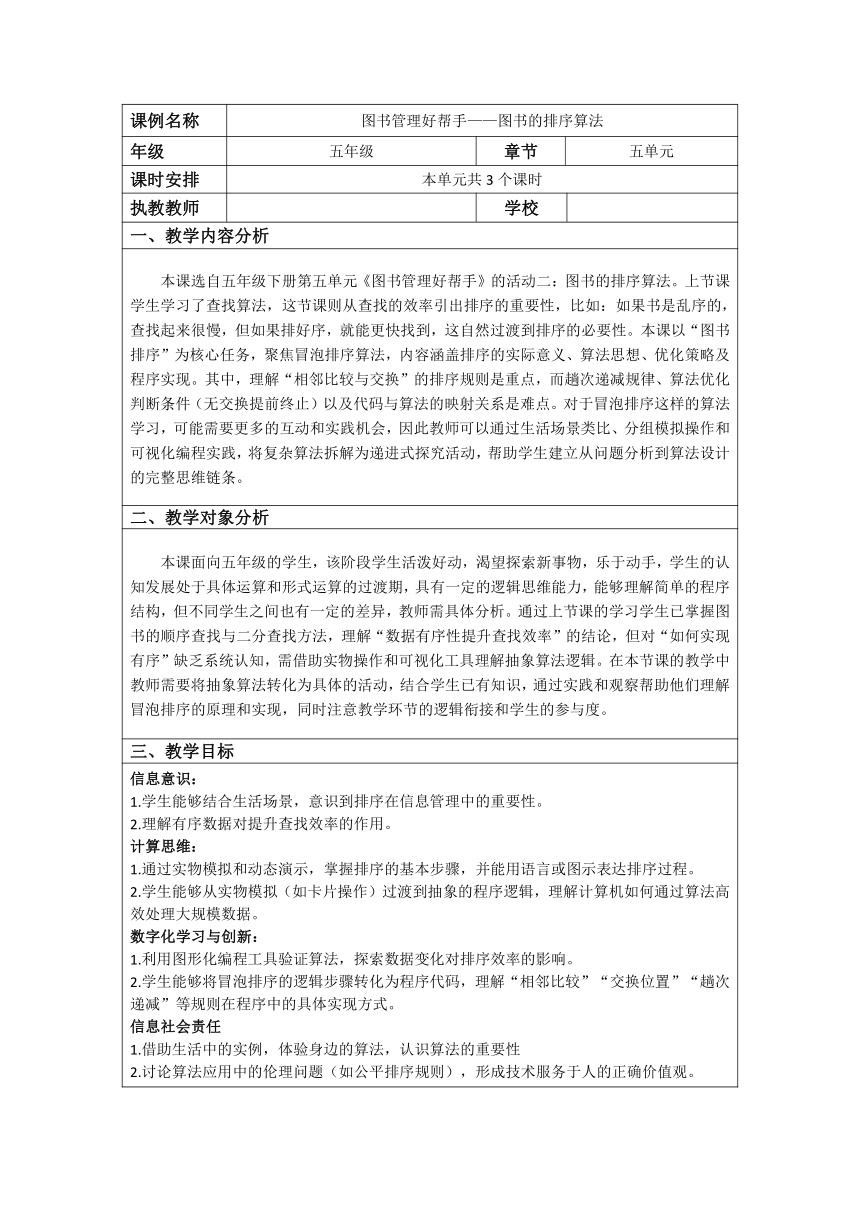

课例名称 图书管理好帮手———图书的排序算法 年级 五年级 章节 五单元 课时安排 本单元共3个课时 执教教师 学校 一、教学内容分析 本课选自五年级下册第五单元《图书管理好帮手》的活动二:图书的排序算法。上节课学生学习了查找算法,这节课则从查找的效率引出排序的重要性,比如:如果书是乱序的,查找起来很慢,但如果排好序,就能更快找到,这自然过渡到排序的必要性。本课以“图书排序”为核心任务,聚焦冒泡排序算法,内容涵盖排序的实际意义、算法思想、优化策略及程序实现。其中,理解“相邻比较与交换”的排序规则是重点,而趟次递减规律、算法优化判断条件(无交换提前终止)以及代码与算法的映射关系是难点。对于冒泡排序这样的算法学习,可能需要更多的互动和实践机会,因此教师可以通过生活场景类比、分组模拟操作和可视化编程实践,将复杂算法拆解为递进式探究活动,帮助学生建立从问题分析到算法设计的完整思维链条。 二、教学对象分析 本课面向五年级的学生,该阶段学生活泼好动,渴望探索新事物,乐于动手,学生的认知发展处于具体运算和形式运算的过渡期,具有一定的逻辑思维能力,能够理解简单的程序结构,但不同学生之间也有一定的差异,教师需具体分析。通过上节课的学习学生已掌握图书的顺序查找与二分查找方法,理解“数据有序性提升查找效率”的结论,但对“如何实现有序”缺乏系统认知,需借助实物操作和可视化工具理解抽象算法逻辑。在本节课的教学中教师需要将抽象算法转化为具体的活动,结合学生已有知识,通过实践和观察帮助他们理解冒泡排序的原理和实现,同时注意教学环节的逻辑衔接和学生的参与度。 三、教学目标 信息意识: 1.学生能够结合生活场景,意识到排序在信息管理中的重要性。 2.理解有序数据对提升查找效率的作用。 计算思维: 1.通过实物模拟和动态演示,掌握排序的基本步骤,并能用语言或图示表达排序过程。 2.学生能够从实物模拟(如卡片操作)过渡到抽象的程序逻辑,理解计算机如何通过算法高效处理大规模数据。 数字化学习与创新: 1.利用图形化编程工具验证算法,探索数据变化对排序效率的影响。 2.学生能够将冒泡排序的逻辑步骤转化为程序代码,理解“相邻比较”“交换位置”“趟次递减”等规则在程序中的具体实现方式。 信息社会责任 1.借助生活中的实例,体验身边的算法,认识算法的重要性 2.讨论算法应用中的伦理问题(如公平排序规则),形成技术服务于人的正确价值观。 四、教学重点与难点 教学重点:理解冒泡排序的核心步骤和规律,了解冒泡排序算法的特征。 教学难点:学生能够通过对比实验发现“提前终止”的优化条件,并能够用自然语言描述优化原理。 五、教学环境(软、硬件) 多媒体教室、WPS软件、图形化编程软件 六、教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 课题导入 一、情境导入———从查找到排序 1.衔接旧知:“上节课我们用二分查找算法快速找到了目标图书,但新书到馆时都是乱序的,你们有什么好办法让它们变得有序呢?” 2.问题引导:“为什么图书馆必须给图书排序?你见过哪些需要排序的场景?” 二、排序的作用与规则 1.生活实例讨论: 列举班级按身高排队、运动员成绩高低排序、书名拼音首字母排序等例子,总结排序规则(大小、时间、字母等) 2.总结引导:排序是按照一定的规则,将无序的物品或对象变为有序的过程。排序的目的是便于快速查找和有效管理。排序的规则多种多样,如按照快慢、大小、高矮、颜色和字母顺序等排序。 1.思考:让图书变有序的方法 2.结合生活经验举例(如成绩排名、身高排序),讨论排序的意义。 3.总结排序的作用与规则,感受生活中排序的重要性。 回顾二分查找算法快速定位图书,引出管理员新难题:新书杂乱无序 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~