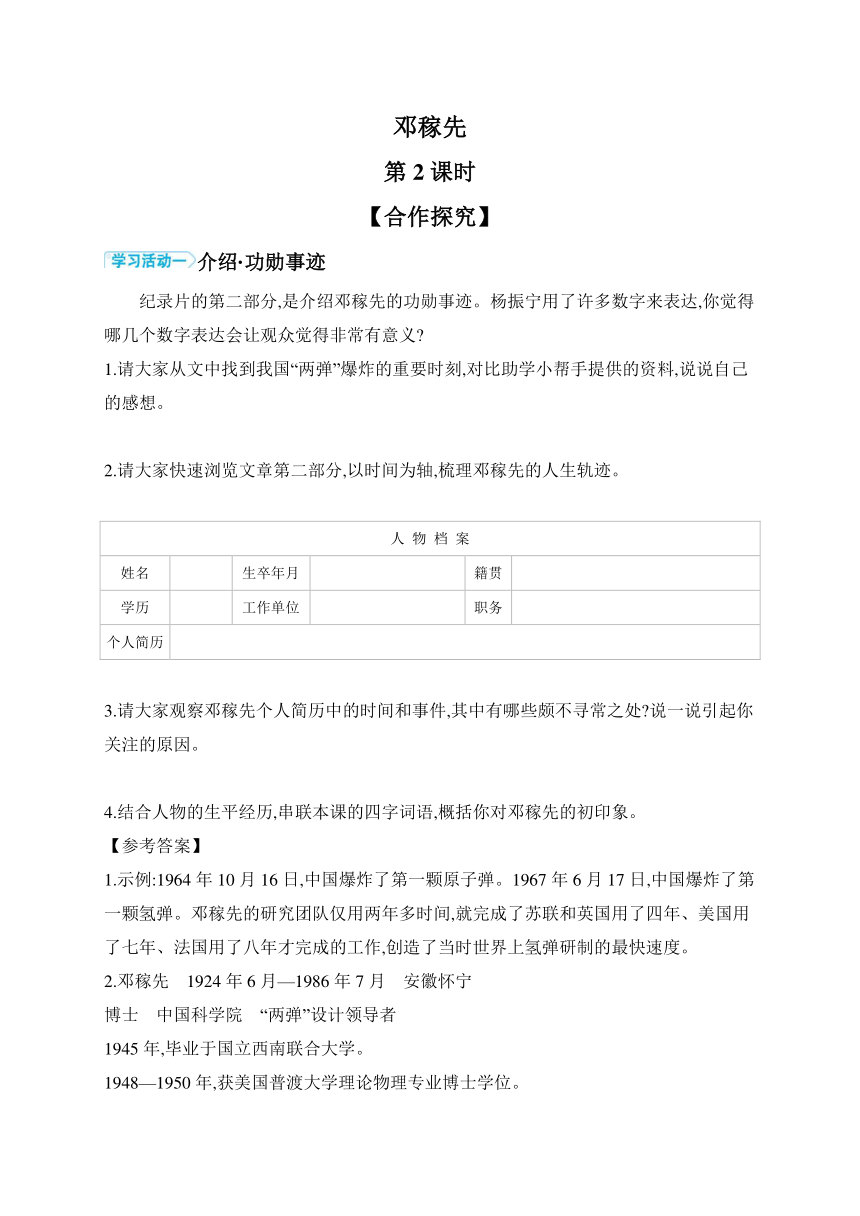

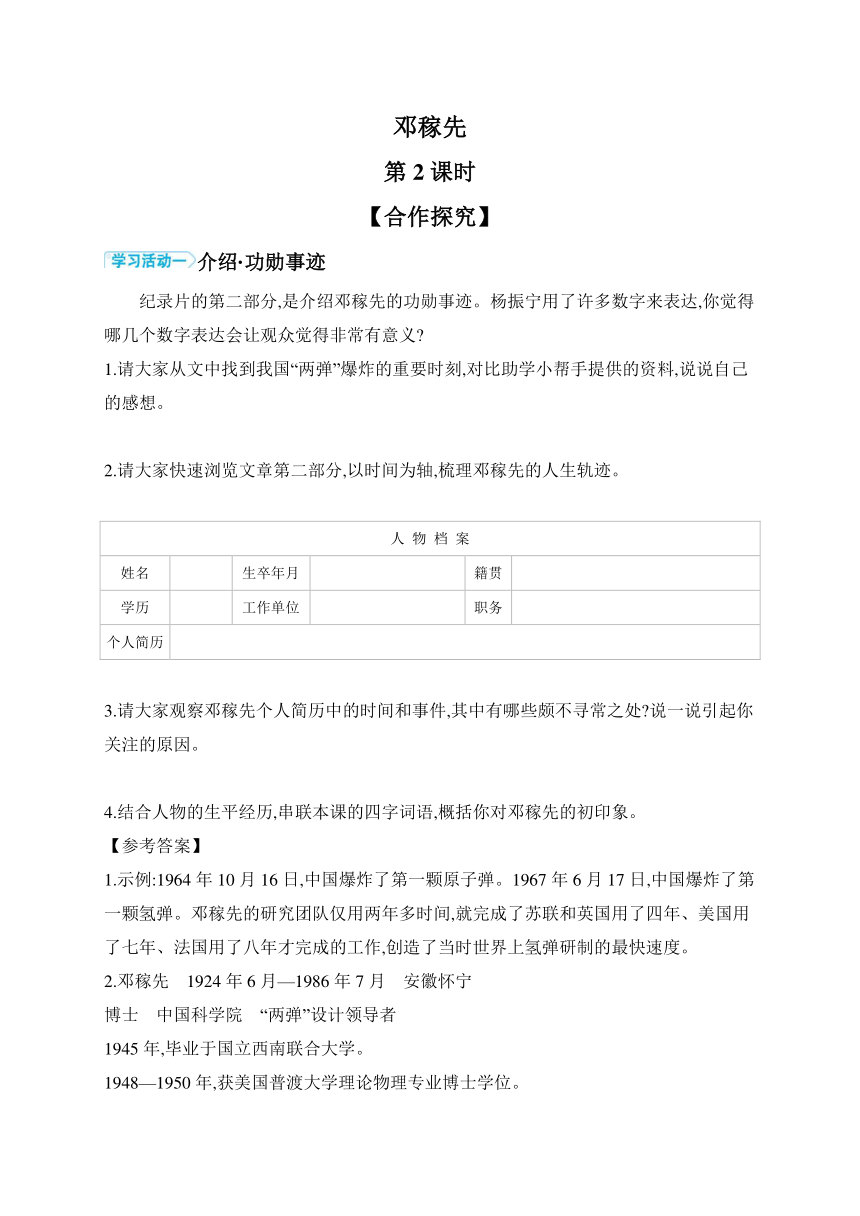

邓稼先 第2课时 【合作探究】 介绍·功勋事迹 纪录片的第二部分,是介绍邓稼先的功勋事迹。杨振宁用了许多数字来表达,你觉得哪几个数字表达会让观众觉得非常有意义 1.请大家从文中找到我国“两弹”爆炸的重要时刻,对比助学小帮手提供的资料,说说自己的感想。 2.请大家快速浏览文章第二部分,以时间为轴,梳理邓稼先的人生轨迹。 人 物 档 案 姓名 生卒年月 籍贯 学历 工作单位 职务 个人简历 3.请大家观察邓稼先个人简历中的时间和事件,其中有哪些颇不寻常之处 说一说引起你关注的原因。 4.结合人物的生平经历,串联本课的四字词语,概括你对邓稼先的初印象。 【参考答案】 1.示例:1964年10月16日,中国爆炸了第一颗原子弹。1967年6月17日,中国爆炸了第一颗氢弹。邓稼先的研究团队仅用两年多时间,就完成了苏联和英国用了四年、美国用了七年、法国用了八年才完成的工作,创造了当时世界上氢弹研制的最快速度。 2.邓稼先 1924年6月—1986年7月 安徽怀宁 博士 中国科学院�———�两弹”设计领导者 1945年,毕业于国立西南联合大学。 1948—1950年,获美国普渡大学理论物理专业博士学位。 1950年10月,到中国科学院工作。 1958年8月,开始研究原子弹制造的理论。 1964年10月16日,领衔研制成功中国第一颗原子弹。 1967年6月17日,领衔研制成功中国第一颗氢弹。 1985年8月,做直肠癌切除手术。 1986年3月,做第二次手术。两次手术期间,与于敏共同撰写了中国核武器发展的建议书;5月,做第三次手术。 1986年7月29日,因全身大出血而逝世。 3.示例: (1)1945年毕业于国立西南联合大学,年仅21岁,可谓年轻有为。 (2)1948—1950年,邓稼先仅用短短两年时间就完成博士研究生学业,可谓勤奋聪敏。 (3)1950年10月,邓稼先获得博士学位后立即乘船回国,到中国科学院工作,参加新中国的建设,可看出他很爱国。 (4)1964年10月16日,他领衔研制成功中国第一颗原子弹。仅用六年的时间,邓稼先带领的科研团队就完成高难度的研制工作。 (5)1967年6月17日,他领衔研制成功中国第一颗氢弹。距上一个重要研制成果的诞生仅仅两年多时间。 (6)1985年8月—1986年3月,两次手术期间,与于敏共同撰写了中国核武器发展的建议书。从中可以看出,邓稼先在重病期间仍然密切关注着中国核武器的研究和发展。 4.示例:邓稼先是一个鲜为人知的人物,因为领导了原子弹和氢弹的研发,使得其成为家喻户晓、妇孺皆知的人物,他的一生可谓可歌可泣,他鞠躬尽瘁,至死不懈,为祖国的国防事业做出了巨大的贡献,是当之无愧的“侠之大者”。 小结:通过提炼时间、地点、人物事迹等关键信息,我们大致了解了文章主人公———邓稼先的主要人生经历。关注其中异乎寻常的时间和事件,又让我们更深刻地感受到他的“鞠躬尽瘁,死而后已”。 感悟·功勋品质 纪录片的第三部分,是邓稼先的人物特写,为了突出人物形象,你最想把哪个情节重点拍摄下来 1.典型事件书写人物 在文中勾画出邓稼先最让你感动的情节,并进行批注。用“从 (典型事件)中,我感受到一个 的邓稼先形象”的句式说一说想要将其重点拍摄的理由。 2.特定场景表现人物 (1)在文章的第五部分,作者通过想象还原了邓稼先的研究场景,我们能从中感受到邓稼先的人物特点。 语句一:也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情 探究:结合上下文,你认为邓稼先在沙漠中埋葬去世的同事和下属时,会是什么样的心情 语句二:不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖 探究:联系上下文,你认为彼时邓稼先的手有没有颤抖呢 语句三:1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。” 探究:联系上下文,你觉得邓稼先这一句“我不 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~