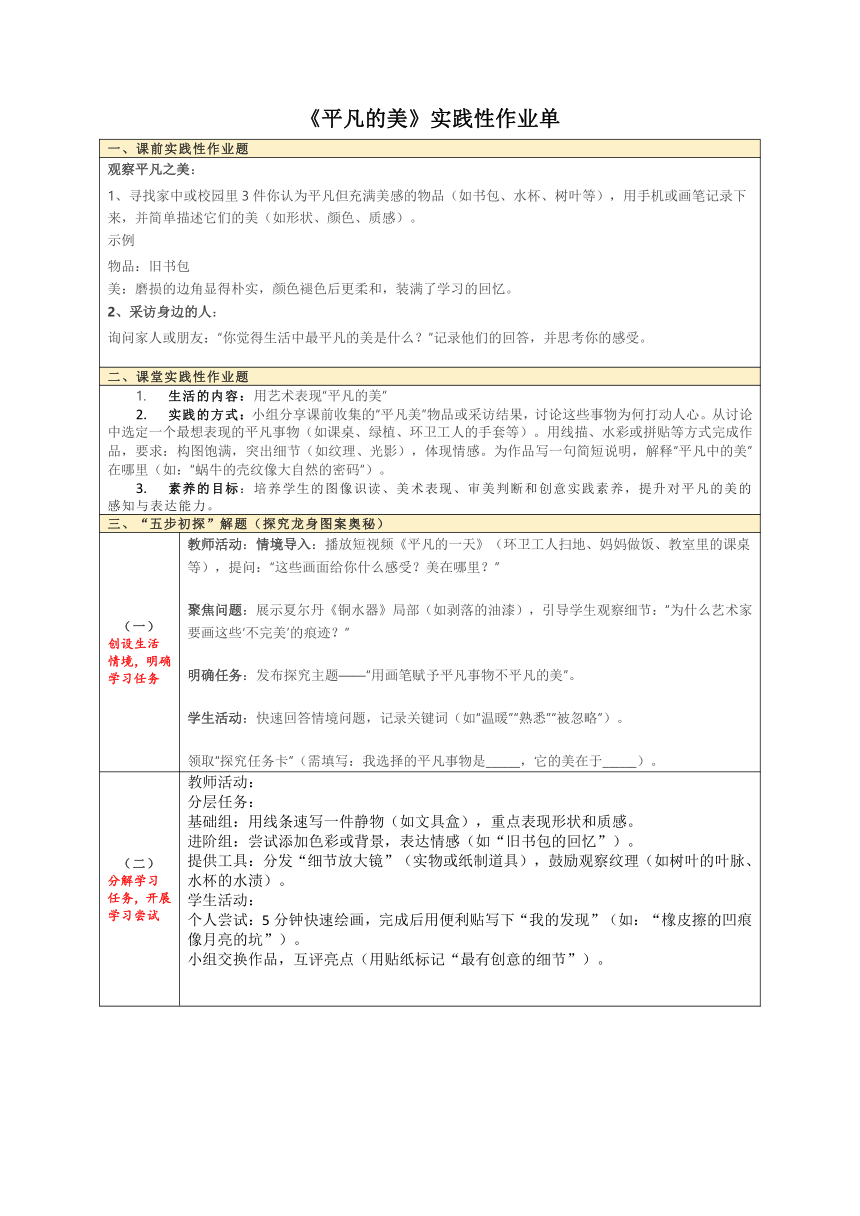

《平凡的美》实践性作业单 一、课前实践性作业题 观察平凡之美: 1、寻找家中或校园里3件你认为平凡但充满美感的物品(如书包、水杯、树叶等),用手机或画笔记录下来,并简单描述它们的美(如形状、颜色、质感)。 示例 物品:旧书包 美:磨损的边角显得朴实,颜色褪色后更柔和,装满了学习的回忆。 2、采访身边的人: 询问家人或朋友:“你觉得生活中最平凡的美是什么?”记录他们的回答,并思考你的感受。 二、课堂实践性作业题 生活的内容:用艺术表现“平凡的美” 实践的方式:小组分享课前收集的“平凡美”物品或采访结果,讨论这些事物为何打动人心。从讨论中选定一个最想表现的平凡事物(如课桌、绿植、环卫工人的手套等)。用线描、水彩或拼贴等方式完成作品,要求:构图饱满,突出细节(如纹理、光影),体现情感。为作品写一句简短说明,解释“平凡中的美”在哪里(如:“蜗牛的壳纹像大自然的密码”)。 素养的目标:培养学生的图像识读、美术表现、审美判断和创意实践素养,提升对平凡的美的感知与表达能力。 三、“五步初探”解题(探究龙身图案奥秘) (一) 创设生活情境,明确学习任务 教师活动:情境导入:播放短视频《平凡的一天》(环卫工人扫地、妈妈做饭、教室里的课桌等),提问:“这些画面给你什么感受?美在哪里?” 聚焦问题:展示夏尔丹《铜水器》局部(如剥落的油漆),引导学生观察细节:“为什么艺术家要画这些‘不完美’的痕迹?” 明确任务:发布探究主题———�用画笔赋予平凡事物不平凡的美”。 学生活动:快速回答情境问题,记录关键词(如“温暖”“熟悉”“被忽略”)。 领取“探究任务卡”(需填写:我选择的平凡事物是_____,它的美在于_____)。 (二) 分解学习任务,开展学习尝试 教师活动: 分层任务: 基础组:用线条速写一件静物(如文具盒),重点表现形状和质感。 进阶组:尝试添加色彩或背景,表达情感(如“旧书包的回忆”)。 提供工具:分发“细节放大镜”(实物或纸制道具),鼓励观察纹理(如树叶的叶脉、水杯的水渍)。 学生活动: 个人尝试:5分钟快速绘画,完成后用便利贴写下“我的发现”(如:“橡皮擦的凹痕像月亮的坑”)。 小组交换作品,互评亮点(用贴纸标记“最有创意的细节”)。 (三) 分析学习尝试,讨论学习方案 教师活动: 引导反思:投影展示学生速写,提问:“哪些作品让你觉得‘平凡但美’?为什么?” 技法指导: 对比示范:用同一物品的两幅画(一幅平淡、一幅突出光影/质感),分析差异。 提炼关键词:“放大细节”(如锈迹)、“对比衬托”(如破旧手套放在鲜艳背景上)。 学生活动: 小组讨论修改方案,填写“优化计划表”: 原作品问题改进方法(如“添加阴影”)需要的材料线条太简单用点画法表现木纹 细头勾线笔 (四) 按照学习方案,进行学习实践 教师活动: 分层指导: 基础组:巡回指导线条和构图(如“用交叉线画编织袋的纹理”)。 进阶组:启发情感表达(如“怎样用冷色调表现雨中的环卫工?”)。 提供资源: 素材库:平凡事物的高清特写图(如生锈的铁钉、磨损的鞋底)。 技法卡:线描、拓印、拼贴等步骤图解。 学生活动: 小组分工合作(如:1人主画,1人添加背景,1人撰写作品说明)。 完成作品后,拍摄过程照片粘贴在“探究记录本”上。 (五) 抓住学习实践,评价学习成果 教师活动: 多元评价: 自评:用“星星贴纸”自评(★代表完成度,代表创意)。 互评:小组间用“放大镜道具”指出他人作品的细节亮点。 师评:颁发“平凡之美发现奖”(最佳细节奖、最暖情感奖等)。 情感升华: 播放平凡岗位的摄影作品,配乐朗诵:“美不在远方,而在你凝视的目光里。” 学生活动: 将作品布置成“平凡之美博物馆”,观众用便签写下观 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~