(

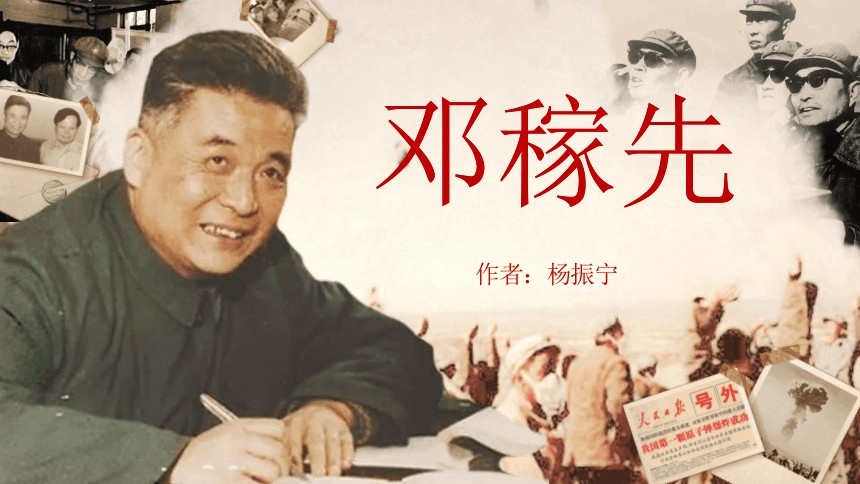

课件网) 邓稼先 作者:杨振宁 邓稼先 杨振宁 美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。2017年2月,杨振宁正式转为中国科学院院士。 作者介绍 邓稼先(1924—1986) 中国科学院院士,核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。1999年被追授“两弹一星”功勋奖章。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,被称为“‘两弹’元勋”。 邓稼先简介 一个获诺贝尔奖 蜚声世界半世纪 你了解他们吗 杨振宁(左)和邓稼先(右) 他们是同乡、同学 情同手足的好朋友 一个为国造核弹 隐姓埋名28载 新中国成功爆炸第一颗原子弹: 1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。 1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹 从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹,中国只用了2年零2个月的时间,其速度是世界上最快的。 这些辉煌的时刻离不开国防科技专家们的无私奉献,他们长年与亲人分离,在荒漠中与机械为伍,与数据共眠,默默无闻,为国奉献。他们是人民的英雄,国家的骄傲。 今天就让我们跟着作者的脚步一起去认识这位为祖国的强大而做出巨大贡献的科学家———邓稼先。 看视频 传记是记述人物生平事迹的文学形式,既可为别人作传,也可以写“自传”。 传记大体可分为两类: 一类是历史性传记,以记叙翔实的史事为主; 一类是传记文学,多用形象化的手法记叙人物的生活经历、精神品格等,以史实为依据,但可能会渗透作者的情感、想象或推断。 文学常识 ①真实性。真实是传记的生命。传记叙写的是历史或现实中存在的人物,有真名实姓、居住地点、活动范围等。 文学常识 ②文学性。传记是写人的,传记作者在人物形象中倾注了爱憎的情感,并用艺术的手法加以表现,这使传记带有了文学性。 传记的文体特点 一、初读文本,把握文本结构与内容 热泪盈眶 鞠躬尽瘁 殷红 殷切 1. 注意划线词语的发音 检查预习 kuàng jū cuì yān yīn 鲜为人知 元勋 挚友 奠基 xiǎn xūn zhì diàn 妇孺皆知 孕育 难堪 颤抖 rú yùn kān chàn 读完文章,我们会发现这篇文章和以前学过的文章在结构形式上有什么不同? 文章用了六个小标题。 ①从“任人宰割”到“站起来了” ②“两弹”元勋 ④民族感情?友情? ③邓稼先与奥本海默 ⑤“我不能走” ⑥永恒的骄傲 结合六个小标题,概括各部分的内容。 从“任人宰割”到“站起来了” “两弹”元勋 邓稼先与奥本海默 在近一百多年来中国历史乃至世界历史的背景中推出邓稼先,使读者认识到:邓稼先是一位对祖国、对民族的发展有巨大贡献的杰出的科学家。 简单介绍邓稼先的生平经历和巨大贡献,赞扬其“鞠躬尽瘁,死而后已”的光辉一生。 把邓稼先和奥本海默进行对比,鲜明突出邓稼先受传统文化影响的气质、品格和奉献精神,让大家都相信他,揭示出他能领导大家作出历史性贡献的原因。 民族感情?友情? “我不能走” 永恒的骄傲 作者为邓稼先领导科研人员独立设计“两弹”获得成功感到自豪与骄傲。 写邓稼先在极端困难的条件下,肩负重任,身先士卒,不怕牺牲,勇于奉献的精神。 对邓稼先总的评价,洋溢着作者对朋友的深情。 全文六个部分之间有什么联系? 第一部分是全文的“小引”; 第二部分介绍了邓稼先的生平经历和贡献; 第三部分突出表现邓稼先的气质、品格和奉献精神,是第二部分的补充、延伸和扩展; 第四部分从另一个角度写邓稼先贡献之大,也可看作是第二部分的扩展。 第五部分写了邓稼先的才能、意志、信念、精神,是第二部分的具体化。 第六部分是全文的总结。 总结:文章六个标题看似无联系,事实上却紧紧围绕“献身祖国”这样一条情感线索来排 ... ...