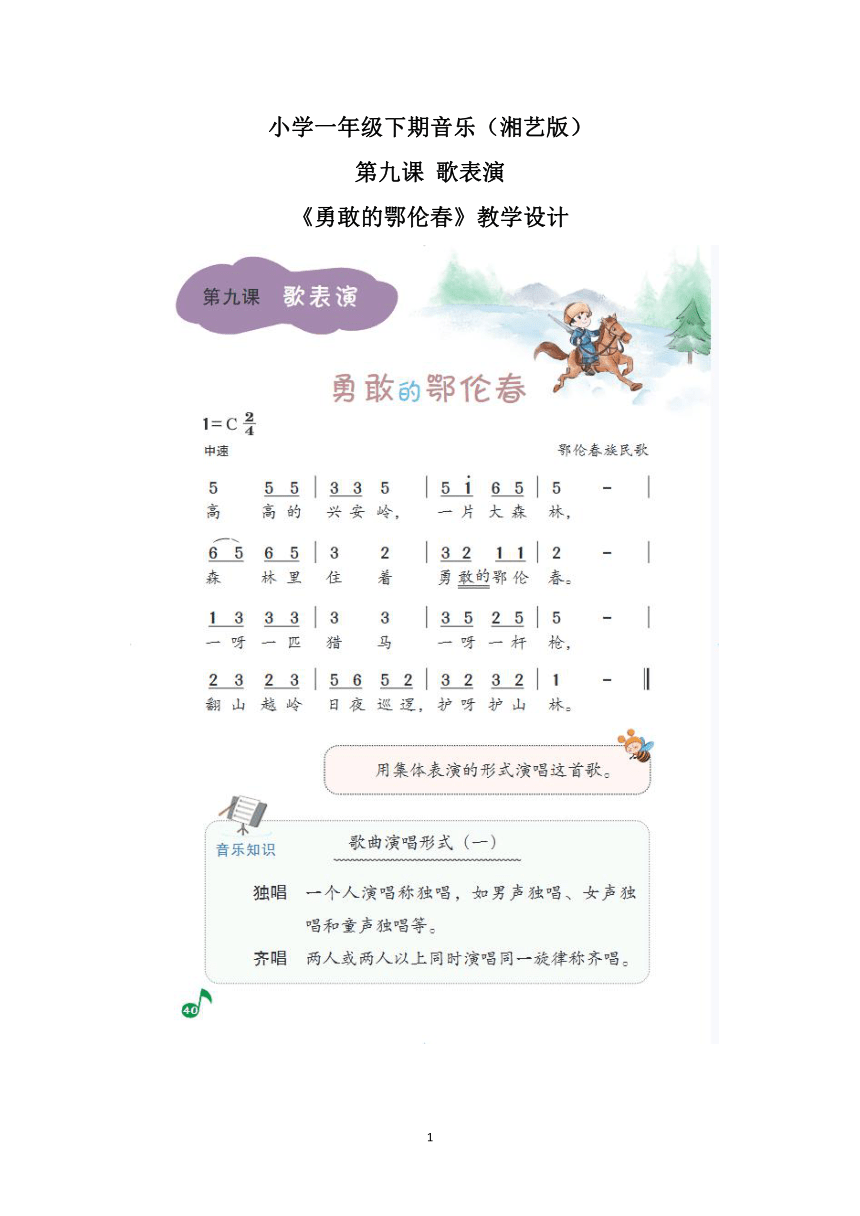

小学一年级下期音乐(湘艺版) 第九课 歌表演 《勇敢的鄂伦春》教学设计 一、教材分析 分析维度 具体内容 教学内容 鄂伦春族民歌《勇敢的鄂伦春》,中速,1=C,4/4 拍。歌词描绘鄂伦春族在兴安岭骑马巡逻、守护山林的场景,含“独唱”“齐唱”音乐知识,要求集体表演形式演唱。 教材地位 人教版音乐一年级下册第九课 “歌表演” 单元核心内容,通过民族音乐与肢体动作结合,落实 “艺术表现”“文化理解” 核心素养,为后续多声部音乐学习奠基。 歌曲特点 1. 旋律:以 “1、2、5” 为主,音域 5-i,节奏型 “5 55 33 5”“32 32 11 2” 富有动感,适合表现巡逻场景。 2. 歌词:重复句式(“一呀一匹猎马一呀一杆枪”)强化记忆,“翻山越岭”“日夜巡逻” 传递勇敢自豪情感。 3. 结构:一段体,四句歌词,每句对应不同动作表现(如 “骑马”“持枪”)。 二、学情分析 分析维度 具体内容 认知特点 1. 以形象思维为主,注意力集中时间约 15-20 分钟,需通过游戏、律动、视频等直观形式学习。 2. 对节奏和动作敏感,擅长模仿,但音准把控(如 “5i 65” 音程跳跃)和歌词理解(如 “鄂伦春” 民族名称)需引导。 学习基础 1. 已接触《火车开啦》《小鹿,小鹿》等歌曲,具备简单律动和小组合作经验。 2. 了解藏族、鄂温克族等少数民族文化,可迁移至鄂伦春族的民俗认知。 潜在难点 1. 音准:“5i 65”“32 32 11 2” 等旋律片段的音程准确性。 2. 歌表演协调:边唱边做 “骑马”“持枪” 动作时的节奏同步性。 3. 歌词理解:“兴安岭”“巡逻” 等词汇的地理与行为概念。 三、学习目标 核心素养 具体目标 文化自信 1. 知道鄂伦春族居住在大兴安岭,以“骑马巡逻、守护森林”为特色,萌发对少数民族文化的尊重。 2. 感受鄂伦春族民歌的旋律特点,体会“勇敢自豪”的民族精神。 语言运用 1. 准确朗读歌词,理解 “翻山越岭”“日夜巡逻” 等词汇含义,能用自己的语言描述鄂伦春族形象(如 “他们骑马拿枪,保护森林”)。 2. 在小组合作中,用简单语言表达动作创编思路(如 “骑马要用膝盖上下动”)。 思维能力 1. 通过创编 “骑马”“持枪” 等动作,培养肢体表现力和创新思维。 2. 在齐唱与独唱的转换中,提升合作意识(如分工谁唱独唱、谁做动作)。 审美创造 1. 用自然、自豪的声音演唱歌曲,通过强弱变化(如 “护呀护山林” 加强语气)表达情感。 2. 结合动作表演,体验音乐与肢体结合的美感(如 “翻山越岭” 时的踏步与摆臂协调)。 四、教学重点与难点 维度 内容 教学重点 1. 用自豪的情绪演唱歌曲,准确表现 “5 55 33 5”“32 32 11 2” 等节奏型。 2. 结合 “骑马”“持枪” 等动作进行歌表演,体现鄂伦春族的英勇形象。 教学难点 1. 唱准 “5i 65”“32 32 11 2” 的音准,把握 “一音多字”(如 “护呀护山林”)的连贯演唱。 2. 小组合作中动作整齐度与演唱默契度的协调(如齐唱时动作一致,独唱时衔接自然)。 五、教学资源 多媒体课件:鄂伦春族生活视频(骑马巡逻、民族服饰)、歌曲范唱音频、科尔文手势图示。 道具:简易猎马头饰(卡纸制作)、小枪模型(泡沫或纸板)、节奏卡(标注 “5 55 33 5” 等节奏型)。 乐器:电子琴(教师用)、响板(每 4 人一组)、碰铃(可选)。 评价工具:“勇敢小猎人” 贴纸(用于奖励表现积极的学生)。 六、教学方法 情境教学法:通过 “森林巡逻小猎人” 角色扮演,引导学生代入歌曲情境。 任务驱动法:设置 “动作创编”“演唱形式设计” 等任务,激发主动学习。 多感官体验法:结合听觉(范唱)、视觉(视频 / 图片)、动觉(律动 / 乐器),强化学习记忆。 合作学习法:小组合作创编动作和表演形式,培养团队协作能力。 七、教学过程 教学环节 时间 教师活动 学生活动 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~