(

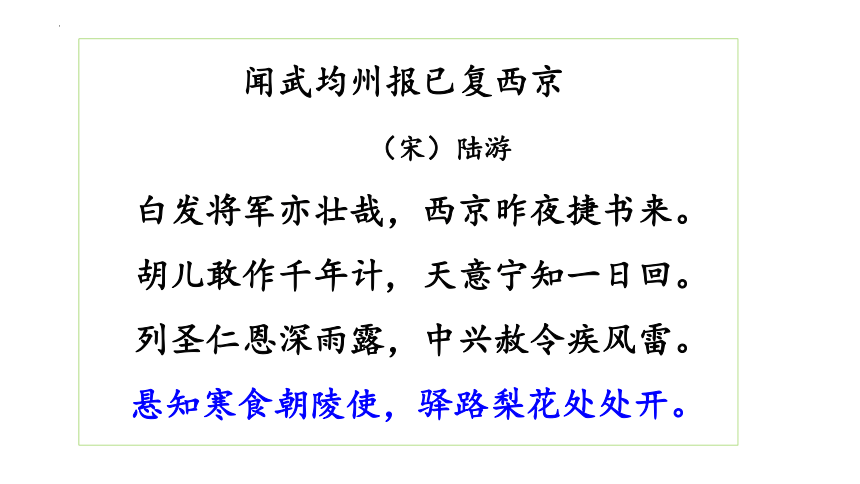

课件网) 闻武均州报已复西京 (宋)陆游 白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。 胡儿敢作千年计, 天意宁知一日回。 列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。 悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。 14 驿路梨花 彭荆风(1929-2018),作家,江西萍乡人。1949年夏参加中国人民解放军,1950年春随军进入云南。三十年来,他一直生活在云南边寨,熟悉当地少数民族的生活,写了许多反映边疆生活的作品。 作者简介 预习检查 qiào lù pèn mù jùn jǐ niǎn qì yì huǎnɡ hū yínɡ zháo 陡峭 露宿 喷香 暮色 菌子 麂子 撵走 修葺 恍 惚 晶莹 着急 香气四溢 yì zhài 驿路 寨子 扛 迷茫 简陋 悠闲 折损 kánɡ mánɡ zhé lòu yōu miè 竹篾 恍惚 香气四溢 修葺 折损 迷茫 不真切,不清楚。 指香气浓郁,向四面飘散。 修理(建筑物)。葺,修理、修建。 损失。 广阔而看不清的样子。 预习检查 1.本文围绕何物展开故事情节的 2有一句话是贯穿全文的线索,请找出来。 本文围绕“小茅屋”展开故事情节。 贯穿全文的线索的一句话是:“这是什么人的房子呢 ” 整体感知 扣住“引人入胜”,理清故事情节 “山,好大的山啊!”起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。 这是哀牢山南段的最高处。这么陡峭的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。夕阳西下,我们有点着急了,今夜要是赶不到山那边的太阳寨,只有在这深山中露宿了。 1.朗读第1~2段,思考回答:文章是怎样开头的 这样写有何作用 “山,好大的山啊!” 以惊叹语气开头,犹如奇峰突起,气氛浓厚。群山起伏延伸,暮色迷茫。一起笔就展现了故事发生的广阔背景,渲染了环境气氛。 渲染气氛的同时,交代故事发生的时间、地点、缘由,把读者带入了哀牢山南段的群山密林之中。 2.阅读第3~7段,思考回答。 (1)就在“我们”找不到住处,心里“着急”,一筹莫展的时候,希望来到了眼前。这里哪个词用得好 (2)这个“希望”是怎样有层次地表现的 这几自然段描绘了边疆怎样的景色 同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:“看,梨花!” 白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!老余说:“这里有梨树,前边就会有人家。” 一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。 “快看,有人家了。” (1)“突然”用得好,点出了希望在眼前。 (2)两个“看”,一看梨花,二看人家。“一弯新月升起了……飘落在我们身上” 月光、晚风、梨树林、花瓣,好一派边疆优美的风光。 由花而人,逐渐展故事开。描绘了边疆美丽的夜色。 第一部分(第1~13段),“我”和老余夜宿山间小屋(或“夜宿”)。 第二部分(第14~27段),遇到瑶族老人,初步知道小屋主人是“梨花”(或“寻觅”)。 第三部分(第28~37段),弄清楚了小屋的建造者和照料者(或“解谜”)。 扣住“引人入胜”,理清故事情节 3.划分文章段落层次并归纳段意或加小标题。 “我”和老余 梨花 解放军 发现小屋并给房顶 加草、挖排水沟 瑶族老人 为方便过路人, 专门送粮食来 哈尼小姑娘 向解放军和姐姐学习照料小茅屋 向雷锋学习,为方便过路人而建造小茅屋 向解放军学习 照料小茅屋 文中写了哪些人?他们分别与小茅屋发生过什么故事? 略读课文,思考回答 略读课文,思考回答 ⒉.请分别以“我”和老余的所见所闻为顺序和小茅屋修盖、维护的先后顺序复述课文,比较两种记叙顺序,思考课文采用的记叙顺序有什么作用 (提示:常见的记叙顺序有顺叙、倒叙、插叙、补叙) 1.“我”和老余投宿茅屋 2.瑶族老人借住送米 3.妹妹接替姐姐照料茅屋 4. ... ...