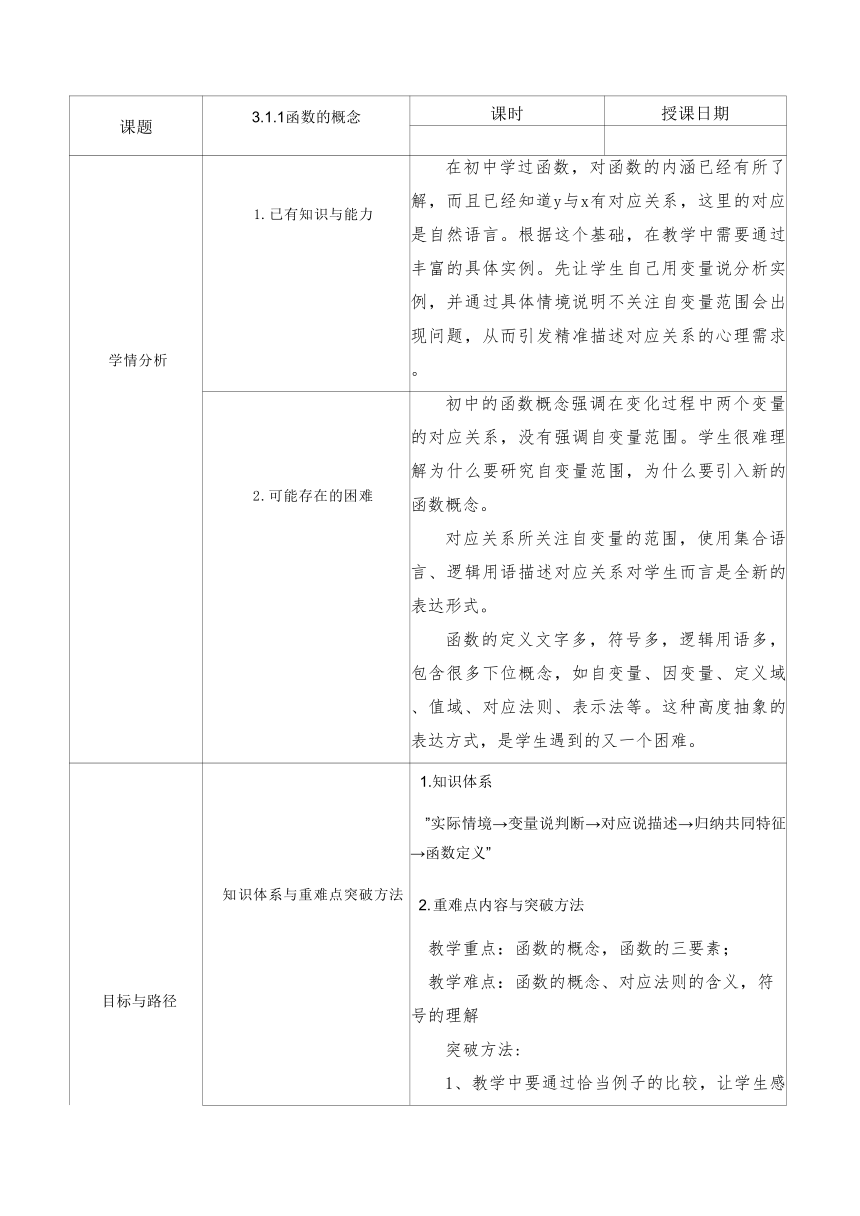

课题 3.1.1函数的概念 课时 授课日期 学情分析 1.已有知识与能力 在初中学过函数,对函数的内涵已经有所了解,而且已经知道y与x有对应关系,这里的对应是自然语言。根据这个基础,在教学中需要通过丰富的具体实例。先让学生自己用变量说分析实例,并通过具体情境说明不关注自变量范围会出现问题,从而引发精准描述对应关系的心理需求。 2.可能存在的困难 初中的函数概念强调在变化过程中两个变量的对应关系,没有强调自变量范围。学生很难理解为什么要研究自变量范围,为什么要引入新的函数概念。 对应关系所关注自变量的范围,使用集合语言、逻辑用语描述对应关系对学生而言是全新的表达形式。 函数的定义文字多,符号多,逻辑用语多,包含很多下位概念,如自变量、因变量、定义域、值域、对应法则、表示法等。这种高度抽象的表达方式,是学生遇到的又一个困难。 目标与路径 知识体系与重难点突破方法 1.知识体系 ”实际情境→变量说判断→对应说描述→归纳共同特征→函数定义” 重难点内容与突破方法 教学重点:函数的概念,函数的三要素; 教学难点:函数的概念、对应法则的含义,符号的理解 突破方法: 1、教学中要通过恰当例子的比较,让学生感悟到必须关注自变量的取值范围,体会建立新的概念的必要性。 2、在某种意义上,函数概念的学习是一种语言学习,不需要学生自创一套新的话语方式,而是采用示范、模仿、熟练运用的方式。 3、创设情境及问题串,让学生经历函数概念的建构过程,把握函数的本质。在整个单元的学习中,帮助学生理解f的含义。 思维能力目标与落实途径 1.思维能力目标类型 抽象思维能力,归纳总结的思维能力 2.落实途径 按照”实际情境→变量说判断→对应说描述→归纳共同特征→函数定义”这样的基本路径来展开研究。在这个过程中,让学生体会数学概念的结构方式,提高抽象思维能力,培养数学抽象逻辑推理。 核心素养目标与落实办法 1.核心素养目标 数学抽象,逻辑推理 落实办法 创设复习情境,体现本节与前后内容的联系,再创设实际情境,引发认知冲突,提出问题。通过问题串,抽象出概念。通过问题串进行内涵辨析,巩固新知。通过小结提升,形成结构。问题串的引发学生的认知冲突,驱动学生从思维层面参与课堂,体会数学抽象的过程。 让学生通过发现问题提出问题分析问题解决问题来逐步提高思维能力。 目标达成情况反 馈与评价设计 能用变量说判断具体实例中的函数关系,能用对应关系说的语言描述具体实例,能归纳具体实例的共性,进而抽象出函数的概念,明确定义域、对应法则、值域是函数的三要素。 知道对应法则可以用解析式、图像、表格等形式呈现,体会引入符号f表示对应法则的必要性,能说出符号y=f(x),x∈A的含义。 能回答课堂中的问题,并完成应用迁移的题目 授课类型 新授课 ( √ ) 复习课 ( ) 习题课 ( ) 其他 ( ) 教学设计 (包括以下内容:①创设情境 ②提出问题③自主探究 ④合作交流⑤总结反思⑥应用迁移) 流 程 教师活动 学生活动 创设情境 多媒体展示第二章的知识体系,引入本节 学生倾听 类比平面向量的知识,距离可以通过向量的模获得.例如,空间两点间的距离可以转化为空间向量的模的计算. 提出问题 正方形的周长l与边长x的关系? 学生自主思考,独立回答. 创设情境 复习回顾:在一个变化过程中,如果有两个变量x与y,并且对于x的每一个确定的值,y都有唯一确定的值与其对应,那么就称y是x的函数.初中学过的函数有哪些? 学生自主思考,独立回答. 提出问题 问题1:正方形的周长l与边长x的关系是l=4x,而且对于每一个确定的x都有唯一的l与之对应,所以l是x的函数.这个函数与正比例函数y=4x相同吗? 问题2:你能用已有的函数知识判断y=x与y= 是否相同? 学生自主思考,独立回答. ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~