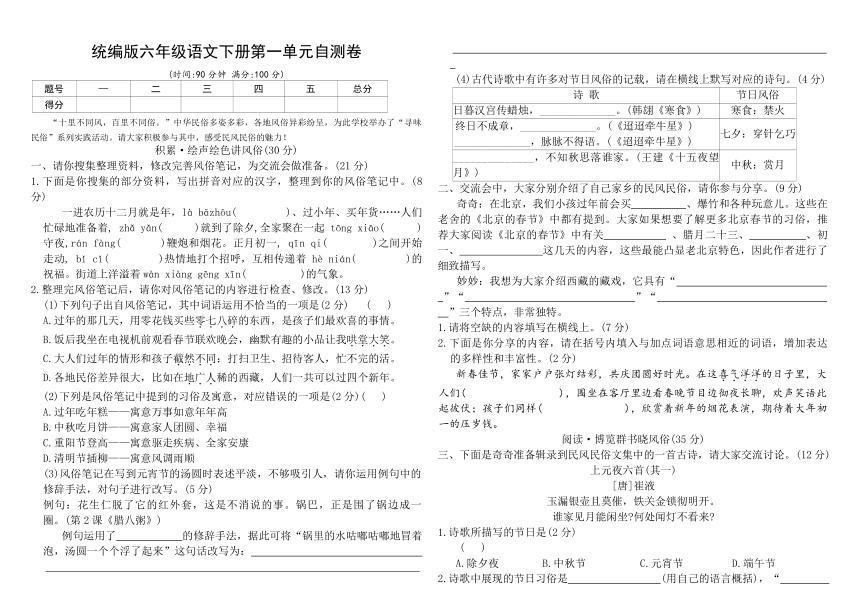

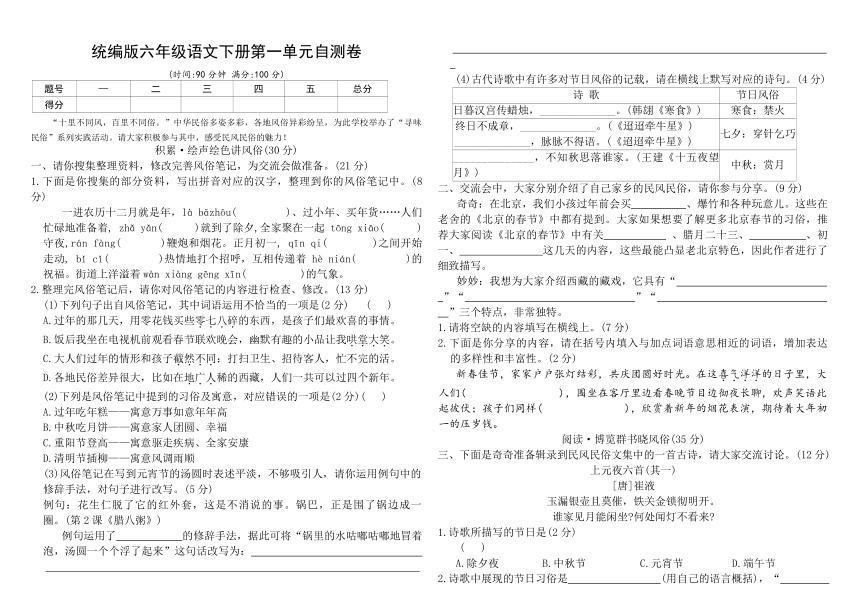

统编版六年级语文下册第一单元自测卷 (时间:90分钟 满分:100分) 题号 — 二 三 四 五 总分 得分 “十里不同风,百里不同俗。”中华民俗多姿多彩,各地风俗异彩纷呈,为此学校举办了“寻味民俗”系列实践活动。请大家积极参与其中,感受民风民俗的魅力! 积累·绘声绘色讲风俗(30分) 一、请你搜集整理资料,修改完善风俗笔记,为交流会做准备。(21分) 1.下面是你搜集的部分资料,写出拼音对应的汉字,整理到你的风俗笔记中。(8分) 一进农历十二月就是年,là bāzhōu( )、过小年、买年货……人们忙碌地准备着, zhǎ yǎn( )就到了除夕,全家聚在一起 tōng xiāo( )守夜,rán fàng( )鞭炮和烟花。正月初一, qīn qi( )之间开始走动, bǐ cǐ( )热情地打个招呼,互相传递着 hè nián( )的祝福。街道上洋溢着wàn xiàng gēng xīn( )的气象。 2.整理完风俗笔记后,请你对风俗笔记的内容进行检查、修改。(13分) (1)下列句子出自风俗笔记,其中词语运用不恰当的一项是(2分) ( ) A.过年的那几天,用零花钱买些零七八碎的东西,是孩子们最欢喜的事情。 B.饭后我坐在电视机前观看春节联欢晚会,幽默有趣的小品让我哄堂大笑。 C.大人们过年的情形和孩子截然不同:打扫卫生、招待客人,忙不完的活。 D.各地民俗差异很大,比如在地广人稀的西藏,人们一共可以过四个新年。 (2)下列是风俗笔记中提到的习俗及寓意,对应错误的一项是(2分)( ) A.过年吃年糕———寓意万事如意年年高 B.中秋吃月饼———寓意家人团圆、幸福 C.重阳节登高———寓意驱走疾病、全家安康 D.清明节插柳———寓意风调雨顺 (3)风俗笔记在写到元宵节的汤圆时表述平淡,不够吸引人,请你运用例句中的修辞手法,对句子进行改写。(5分) 例句:花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。(第2课《腊八粥》) 例句运用了 的修辞手法,据此可将“锅里的水咕嘟咕嘟地冒着泡,汤圆一个个浮了起来”这句话改写为: (4)古代诗歌中有许多对节日风俗的记载,请在横线上默写对应的诗句。(4分) 诗 歌 节日风俗 日暮汉宫传蜡烛,_____。(韩翃《寒食》) 寒食:禁火 终日不成章,_____。(《迢迢牵牛星》) _____,脉脉不得语。(《迢迢牵牛星》) 七夕:穿针乞巧 _____,不知秋思落谁家。(王建《十五夜望月》) 中秋:赏月 二、交流会中,大家分别介绍了自己家乡的民风民俗,请你参与分享。(9分) 奇奇:在北京,我们小孩过年前会买 、爆竹和各种玩意儿。这些在老舍的《北京的春节》中都有提到。大家如果想要了解更多北京春节的习俗,推荐大家阅读《北京的春节》中有关 、腊月二十三、 、初一、 这几天的内容,这些最能凸显老北京特色,因此作者进行了细致描写。 妙妙:我想为大家介绍西藏的藏戏,它具有“ ”“ ”“ ”三个特点,非常独特。 1.请将空缺的内容填写在横线上。(7分) 2.下面是你分享的内容,请在括号内填入与加点词语意思相近的词语,增加表达的多样性和丰富性。(2分) 新春佳节,家家户户张灯结彩,共庆团圆好时光。在这喜气洋洋的日子里,大人们( ),围坐在客厅里边看春晚节目边彻夜长聊,欢声笑语此起彼伏;孩子们同样( ),欣赏着新年的烟花表演,期待着大年初一的压岁钱。 阅读·博览群书晓风俗(35分) 三、下面是奇奇准备辑录到民风民俗文集中的一首古诗,请大家交流讨论。(12分) 上元夜六首(其一) [唐]崔液 玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。 谁家见月能闲坐 何处闻灯不看来 1.诗歌所描写的节日是(2分) ( ) A.除夕夜 B.中秋节 C.元宵节 D.端午节 2.诗歌中展现的节日习俗是 (用自己的语言概括),“ ”(填写诗中的词语)一词展现了游人高涨的游玩兴致。(4分) 3.诗歌后两句是怎么体现出节日的繁华景象的 (6分) 四、下面是妙妙准备辑录到民风民俗文 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~