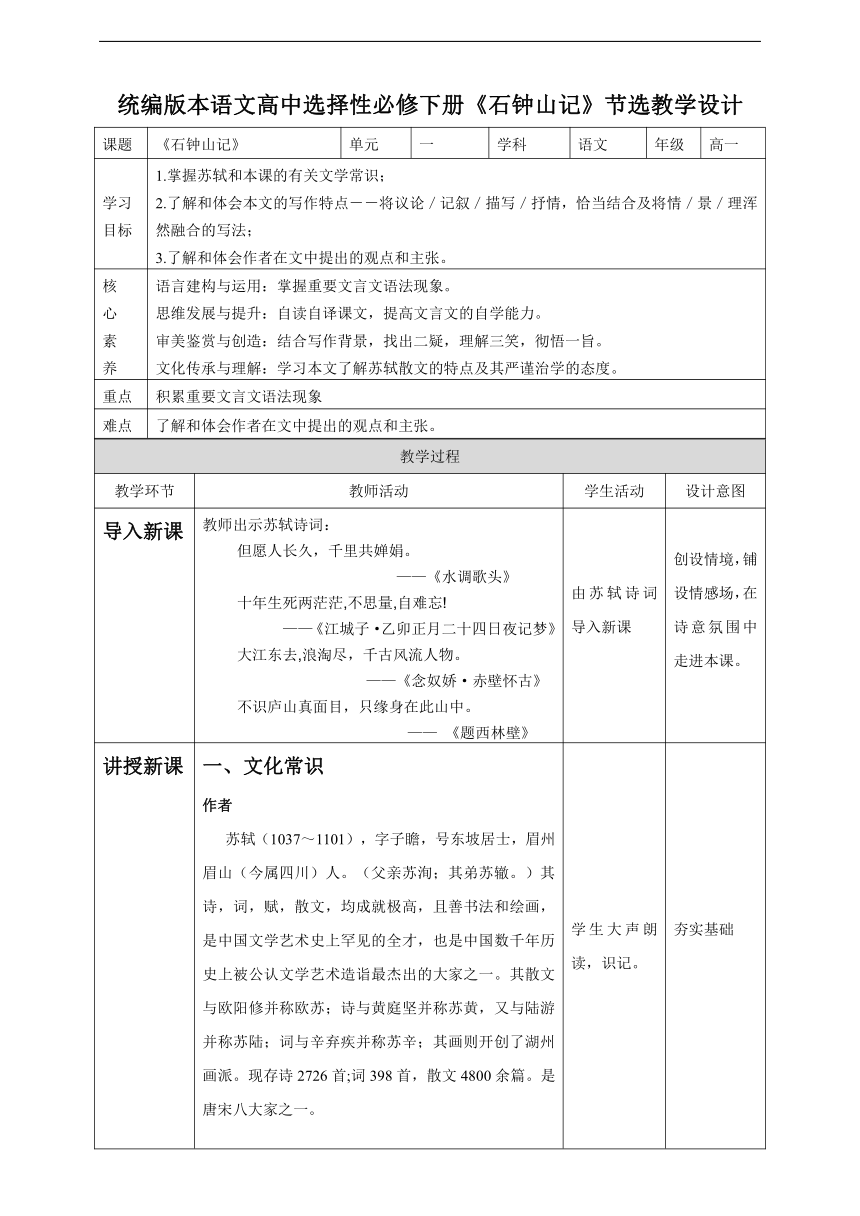

统编版本语文高中选择性必修下册《石钟山记》节选教学设计 课题 《石钟山记》 单元 一 学科 语文 年级 高一 学习目标 1.掌握苏轼和本课的有关文学常识;2.了解和体会本文的写作特点--将议论/记叙/描写/抒情,恰当结合及将情/景/理浑然融合的写法; 3.了解和体会作者在文中提出的观点和主张。 核心素养 语言建构与运用:掌握重要文言文语法现象。思维发展与提升:自读自译课文,提高文言文的自学能力。审美鉴赏与创造:结合写作背景,找出二疑,理解三笑,彻悟一旨。文化传承与理解:学习本文了解苏轼散文的特点及其严谨治学的态度。 重点 积累重要文言文语法现象 难点 了解和体会作者在文中提出的观点和主张。 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 导入新课 教师出示苏轼诗词:但愿人长久,千里共婵娟。 ———《水调歌头》十年生死两茫茫,不思量,自难忘! ———《江城子·乙卯正月二十四日夜记梦》大江东去,浪淘尽,千古风流人物。 ———《念奴娇·赤壁怀古》不识庐山真面目,只缘身在此山中。 ——— 《题西林壁》 由苏轼诗词导入新课 创设情境,铺设情感场,在诗意氛围中走进本课。 讲授新课 一、文化常识作者 苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。(父亲苏洵;其弟苏辙。)其诗,词,赋,散文,均成就极高,且善书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄,又与陆游并称苏陆;词与辛弃疾并称苏辛;其画则开创了湖州画派。现存诗2726首;词398首,散文4800余篇。是唐宋八大家之一。石钟山:石钟山,中国千古奇音第一山,被联合国列为世界文化景观。她像一座玲珑剔透的天然美景耸立在鄱阳湖与长江交汇的江西九江市湖口县双钟镇。 自古有上下石钟山之分,其南临匡庐,北镇长江,俯瞰鄱阳湖,烟波浩淼;眺望长江,白浪滔滔,江湖交汇,水分两色,天然汇成了一幅壮观奇妙的,天工造化,叹为观止。石钟山,海拔57米,全山面积为九万平方米,是喀斯特熔岩,第四纪冰川遗迹,控江扼湖,为“八省通衢”集亭、台、楼、阁、塔、榭、舫、廊等20多种古典建筑为一体,是典型的江南园林。联合国专家称石钟山集风光、古迹、名胜、园林于一身,堪称世界之最。石钟山在历史上使儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山 宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆 游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或提诗、攥文,以记胜抒怀。 二、听名家朗诵,理解本文三、文白对译原文 原文 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。译文:《水经》上说:“鄱阳湖的出口处有座石钟山。”郦道元认为(这座山)的下面紧挨着深水潭,微风鼓动波浪,水和石头互相碰撞,发出的声音像大钟一样。原文 是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!译文:这个说法,人们常常怀疑它。钟和磬放在水里,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!原文 至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。译文:到了唐朝李渤才开始寻访它的遗留下来的踪迹,在水潭边上找到两块山石,敲一敲,听听它们的声音,南边的那块山石声音重浊而模糊,北边的那块山石声音清脆而响亮,鼓槌停止了(敲击),声音(还在继续)传播,余音慢慢消失。原文 自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?译文:李渤自认为找到了石钟山命名的原因了。但 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~