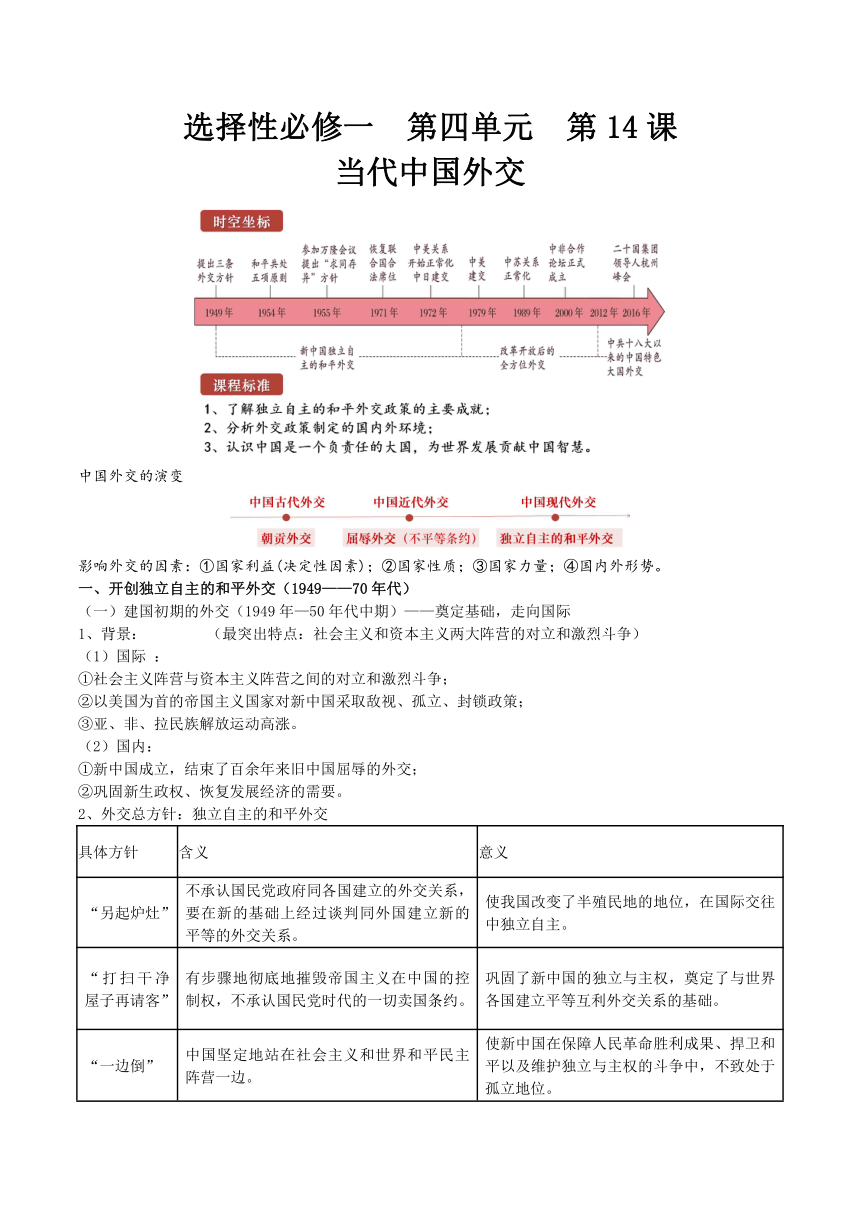

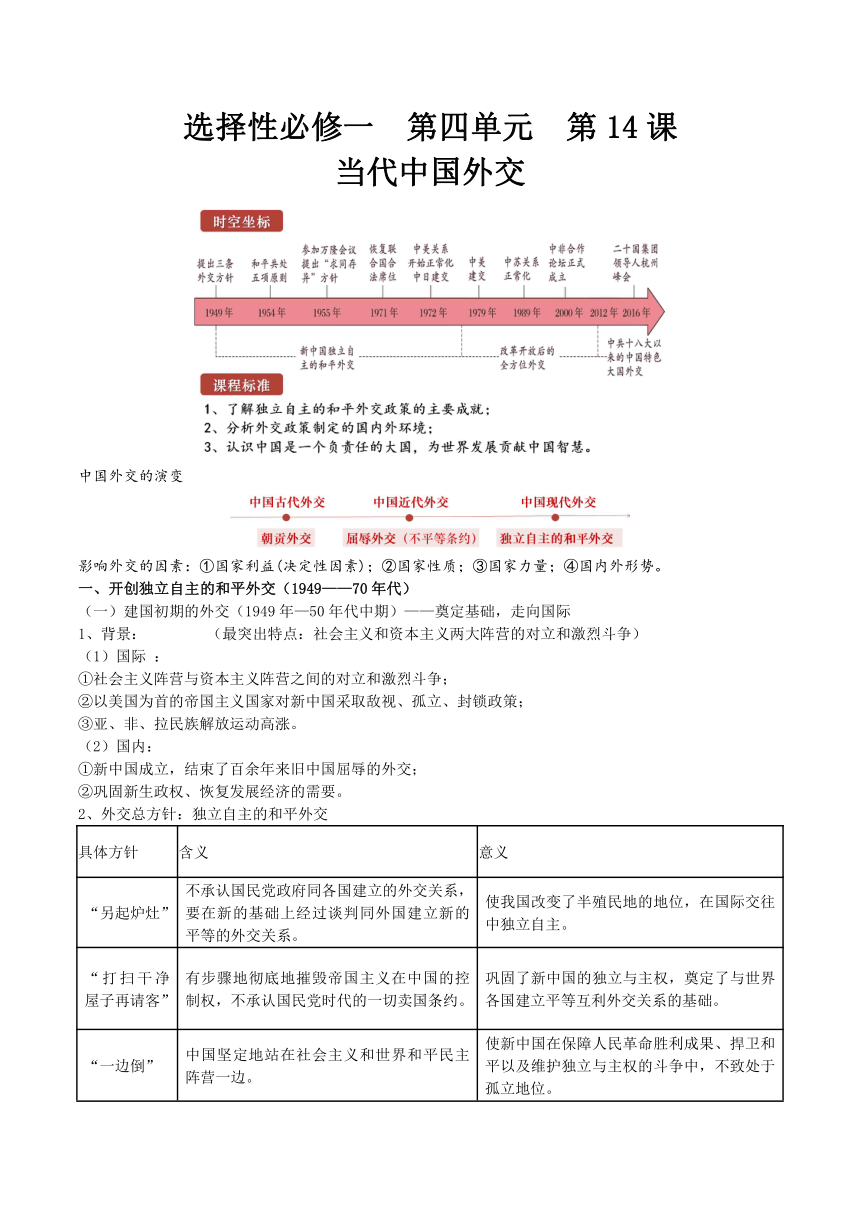

选择性必修一 第四单元 第14课 当代中国外交 中国外交的演变 影响外交的因素:①国家利益(决定性因素);②国家性质;③国家力量;④国内外形势。 一、开创独立自主的和平外交(1949———70年代) (一)建国初期的外交(1949年—50年代中期)———奠定基础,走向国际 1、背景: (最突出特点:社会主义和资本主义两大阵营的对立和激烈斗争) (1)国际 : ①社会主义阵营与资本主义阵营之间的对立和激烈斗争; ②以美国为首的帝国主义国家对新中国采取敌视、孤立、封锁政策; ③亚、非、拉民族解放运动高涨。 (2)国内: ①新中国成立,结束了百余年来旧中国屈辱的外交; ②巩固新生政权、恢复发展经济的需要。 2、外交总方针:独立自主的和平外交 具体方针 含义 意义 “另起炉灶” 不承认国民党政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的平等的外交关系。 使我国改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主。 “打扫干净屋子再请客” 有步骤地彻底地摧毁帝国主义在中国的控制权,不承认国民党时代的一切卖国条约。 巩固了新中国的独立与主权,奠定了与世界各国建立平等互利外交关系的基础。 “一边倒” 中国坚定地站在社会主义和世界和平民主阵营一边。 使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中,不致处于孤立地位。 探究:新中国实行“一边倒”方针的原因及影响 (1)原因: ①维护国家利益、安全和发展经济的需要。 ②美国等帝国主义国家孤立、遏制中国。 ③中苏社会制度、意识形态相同。 ④为了维护世界和平、安全和扩大新中国的国际影响。 (2)影响: 积极:①赢得苏联的支持和帮助,出现第一次建交高潮;②利于巩固政权、维护国防安全,保障经济建设;③改善与周边邻国关系。④维护世界和平。 消极:①隔断了与西方资本主义国家的联系,造成外交战略不平衡;②苏联模式与其霸权主义政策给中国带来许多负面影响。 3、外交成就: (1)建国后第一年,同苏联等17国建交,形成第一次建交高潮 社会主义国家:苏联、保加利亚等10国 新兴独立国家:印度、缅甸、印尼、巴基斯坦 资本主义国家:瑞典、瑞士、丹麦、芬兰(大多数国家为社会主义国家,充分体现“一边倒”外交原则发挥的作用) (2)1950签订《中苏友好同盟互助条约》(是新中国与外国签订的第一个条约,加强了中苏合作,标志着社会主义阵营的最终形成。) (3)1954年提出和平共处五项原则 背景 抗美援朝胜利结束,国际紧张局势趋于缓和; 为国内大规模经济建设创造和平的国际环境 目的:发展同邻国及新兴民族独立国家的友好关系 形成过程 1953年12月,周总理接见印度代表团时首次提出了和平共处五项原则。 1954年,周恩来同印度、缅甸总理发表联合声明,把和平共处五项原则作为指导中印、中缅关系的基本准则。 内容:互相尊重主权和领土完整 、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。 意义: ①标志着新中国外交政策的成熟(革命外交→国家外交); ②为开创中国外交新局面奠定了基础; 为解决国与国之间问题的基本准则。 (4)1954年参加日内瓦会议 背景 朝鲜停战,美继续盘踞台湾海峡,企图在印度支那地区威胁中国 目的 和平解决朝鲜和印度支那问题 特点 新中国首次以世界五大国之一的身份参加的国际会议 结果 因美国的阻挠,会议并未解决朝鲜问题 由于中国的努力,印度支那问题得以政治解决 意义 显示了新中国在通过谈判解决国际争端、维护世界和平方面所起的积极作用 (5)1955年参加万隆会议 ("团结、友谊、合作"的万隆精神) 性质 战后第一次没有西方殖民国家参加的国际会议 目的 促进亚非国家之间的经济文化交流,共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动。 内容 提出 “求同存异”的 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~