(

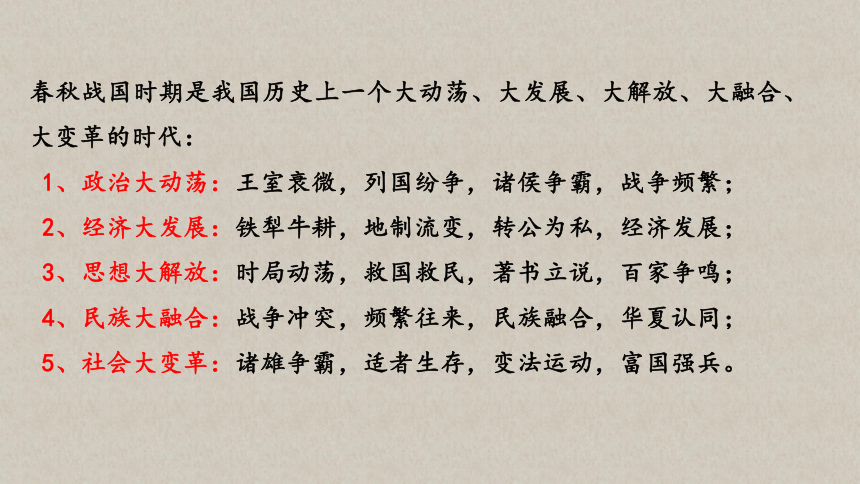

课件网) 春秋战国时期是我国历史上一个大动荡、大发展、大解放、大融合、大变革的时代: 1、政治大动荡:王室衰微,列国纷争,诸侯争霸,战争频繁; 2、经济大发展:铁犁牛耕,地制流变,转公为私,经济发展; 3、思想大解放:时局动荡,救国救民,著书立说,百家争鸣; 4、民族大融合:战争冲突,频繁往来,民族融合,华夏认同; 5、社会大变革:诸雄争霸,适者生存,变法运动,富国强兵。 第2课:诸侯纷争与变法运动 课标要求: 1、通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性; 2、了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。 【唯物史观】 认识春秋战国时期经济发展与政治、文化变革的关系,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。 【时空观念】 认识春秋战国时期所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。 【史料实证】 使学生了解诸侯纷争与变法运动的关系,提高学生探究分析历史问题的能力。 【历史解释】 认识百家争鸣的背景、内容、影响,培养学生有效解读材料、分析归纳知识的能力。 【家国情怀】 通过教学让学生认识到诸侯纷争促进了华夏民族认同,早期儒学思想奠定了中华民族爱国爱家情怀。 教学目标与核心素养 公元前356年 商鞅变法 公元前771年 犬戎入镐 公元前770年 平王东迁 公元前476年 春秋结束 公元前475年 周元王元年 公元前221年 秦朝统一 公元前256年 秦灭东周 春秋时期 战国时期 东 周 三家分晋 公元前453年 春秋—因孔子修订鲁史《春秋》而得名 战国—取自西汉末刘向编纂的《战国策》 本课时间轴 一、列国纷争与华夏认同(社会大动荡) 1、时代特点: 材料一:西周初年有800多个诸侯国,春秋初年还剩170多个,而到战国初期只有十几个诸侯国。 一、列国纷争与华夏认同(社会大动荡) 1、时代特点: (1)战争频繁,社会动荡; 西周 东周 王室领地 王室领地 材料二:王夺郑伯政,郑伯不朝。秋,王诸侯伐郑,郑伯击之。……王卒大败,祝聃射王中肩。 ———《左传·桓公五年》 楚子伐陆浑之戎,逐至于雒(luò),观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小、轻重焉。 ———《春秋左传注》 一、列国纷争与华夏认同(社会大动荡) 1、时代特点: (1)战争频繁,社会动荡; (2)王室衰微,诸侯势力崛起; 材料三:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小.....上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。 ———《战国策》 农业 生产力 生产工具 铁犁牛耕 水利 各国纷纷兴建水利灌溉工程,都江堰、郑国渠、芍陂 考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊 战国秦国:成都都江堰 (2008年汶川地震“震不垮”的都江堰) 战国秦国:陕西郑国渠 (韩国的“疲秦”计划) 春秋楚国:安徽芍(que)陂(bei) 二、生产力的提高(经济大发展) 农业 生产关系 土地制度 井田制瓦解,封建私有制逐渐确立 生产模式 小农经济逐步形成,由集体变为个体经营 阶级关系 新兴地主阶级兴起 私田大量出现 封建私有制确立 生产力的发展 生产关系的变化 新兴地主阶级兴起 变法改革 小农经济 1、时间:春秋战国时期形成, 2、原因:铁犁牛耕+封建土地私有制 3、含义及特点:以个体家庭为生产、生活单位(一家一户),农业和家庭手工业相结合(男耕女织),生产主要是为满足自己基本生活需要和缴纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本经营模式。 二、生产力的提高(经济大发展) 手工业 冶铁技术出现 手工业分工更加细密 商业 货币流通广泛 中心城市涌现、工商业主财富雄厚 煮盐业 ... ...