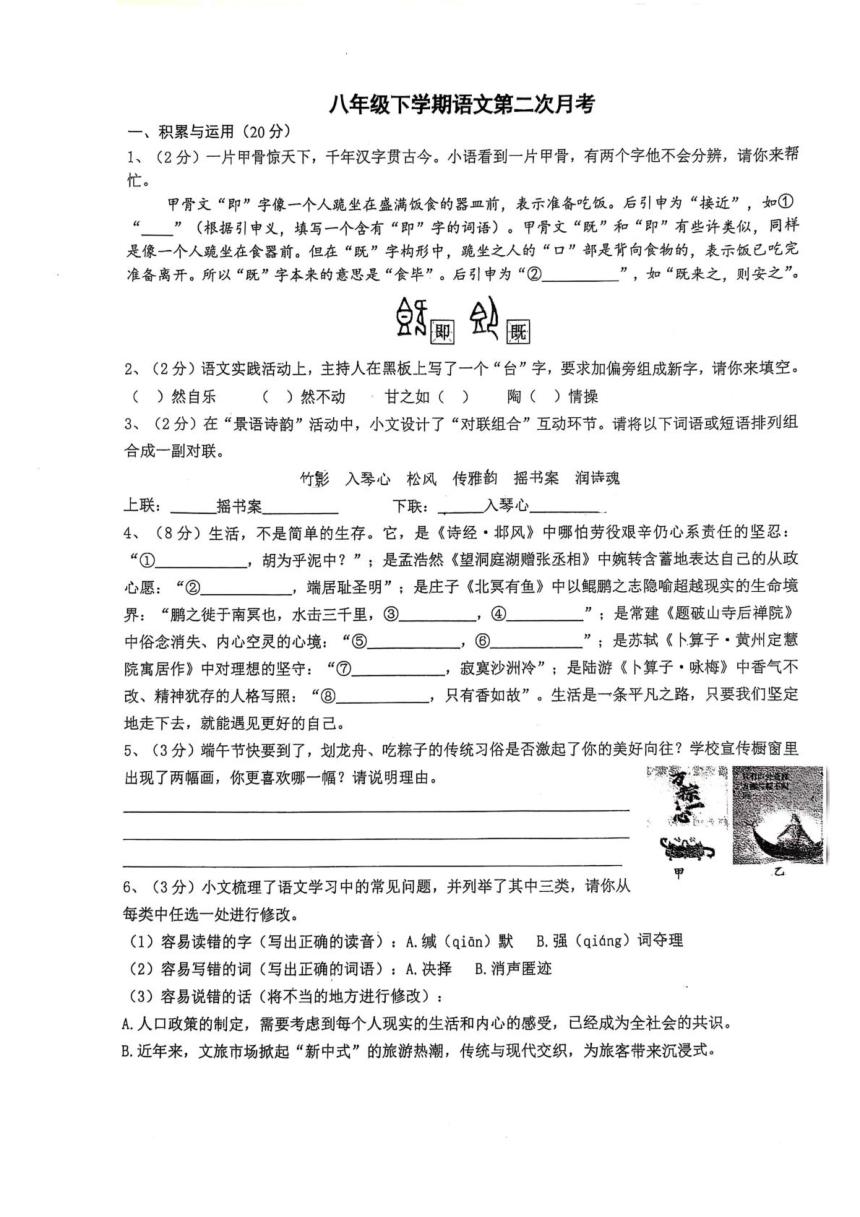

二、阅读与鉴赏。(45分) (一)阅读下面古诗,完成7、8题。(4分) 无衣《诗经·秦风》 岂曰无衣?与子同袍”。王于兴师°,修我戈矛。与子同仇! 岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作! 岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行! 【注】①袍:长袍,类似于斗篷。行军者白天当衣服穿,晚上当被子盖;②兴师:出兵打仗;③泽: 同“禄”,贴身穿的衣服。 7、(2分)这首诗每章都用“岂曰无衣”开头,采用了 的形式,“与子同仇”“与子偕作” “与子偕行”三句情感抒发不断递进,表达了 8、(2分)赋、比、兴是《诗经》惯用的表现手法,赋,就是铺陈直叙,常与排比结合在一起用。分 析《秦风·无衣》中“赋”的手法的运用及其作用。 (二)阅读下面文言文,完成9一13题。(14分) 【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。 全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为些,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差技拂。 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。怡然不动,椒尔远逝,往来翕忽,似 与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 (节选自《小石潭记》) 【乙】溪在点苍山①马龙峰之南,予尝深穷其源。 源出山下石涧,涌沸⑧为潭,深丈许,明莹不可藏针。小石布底,累累如卵如珠,青绿白黑,丽 于宝玉,错如霞绮。才有坠叶到潭面,鸟随衔去。潭三面石崖,其净如拭,纤尘不住。观玩久(A), 乃侧上左崖石罅盟中,避雨而坐,俯瞰潭水,中潭深两丈许,以水明见底,不知其叵测(BX:,下潭水 光深青色,中潭鸦碧色,上潭鹦绿色;水石相因,水光愈浮,石色愈丽。予每至溪上,毅纹 壁影, 印心染神,出溪虽涉人事而幽光在且屡月不能忘。 缘溪而出,水之所经,因地赋形,圆者如镜,曲者如初月,各有姿态、皆可亭以赏其趣。马、任 二公,尝建濯缨亭,今废(C)。此溪四时不竭,灌润千亩,人称为德溪(D)。 (节选自《游青碧溪记》,有删改) 【注释】①点苍山:位于云南大理。②沸:泉水涌出的样子。③石罅(xià):石缝。④毅(gǔ) 纹:纱的纹路,这里比喻水的波纹。 9、(4分)请参考“方法提示”,解释表格中加点文言词语。 词语 联系点 方法提示 解释 篁: (1)隔簋竹 形声字,表意的形旁是“体” 字形推断法 (2)缘溪而出 缘溪行(《桃花源记》) 课内迁移法 缘: “中通外直,不蔓不枝”: (3)皆可亭以赏 名词作动词,“生枝蔓”“长 词性活用法 亭: 其趣 枝节”的意思 (4)不知其叵测 成语:居心叵测 联系成语法 叵测: 10、(2分)请把“也”“矣”“云”“之”还原到甲、乙两文括号中。 A.( B.() C.() D.() 11、(2分)请为乙文中画波浪线的句子断句(用“/”标示,限两处)。 出溪虽涉人事而幽光在目屡月不能忘 12、(2分)翻译乙文中画横线的句子。 潭三面石崖,其净如拭,纤尘不住。 13、(4分)甲文写柳宗元游小石潭“不可久居”,乙文写李元阳多次游青碧溪“屡月不能忘”,请 结合两文内容说说分别是什么原因? (三)阅读下面一组材料,完成14-16题。(7分) 材料一: ①自己平时并没有特意抽出大段时间来练习写作,也没有专门研读各类文学名著,但阅读与写 作却是她“最看重的朋友”,她与它们像挚友一般相处一不需刻意提起,情鲸自在心中。“只要你 真正向文学散开心扉,文学便会毫不吝啬地为你打开通往智意的大门。读你想读的书,不必像做阅读 理解似的去分析它,只需用心去享受它。写作则是你读过的文字打乱重组后的真情流露,如果想写出 好的作品,光积累素材是不够的,还需要勤加练习,重视每一次写作。”谈及对阅读与写作的理 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~