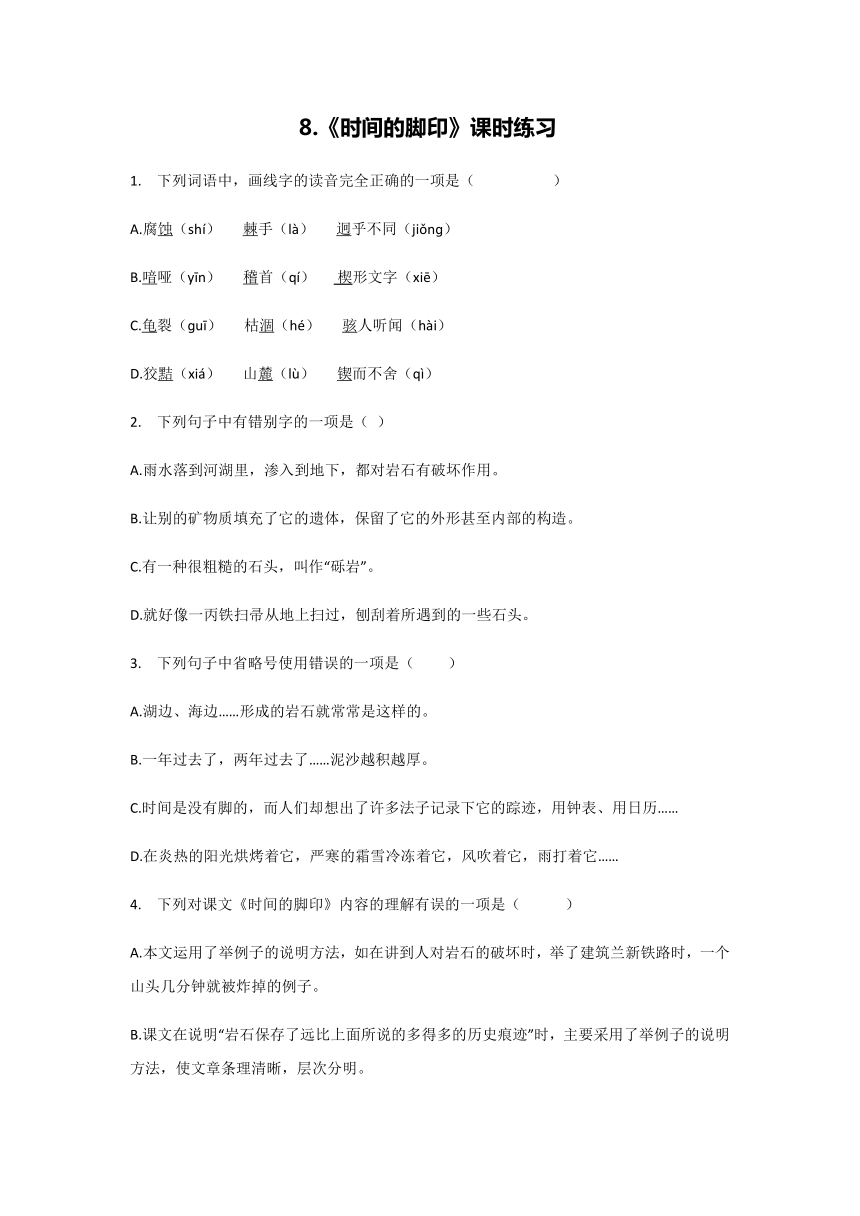

8.《时间的脚印》课时练习 1. 下列词语中,画线字的读音完全正确的一项是( ) A.腐蚀(shí) 棘手(là) 迥乎不同(jiǒnɡ) B.喑哑(yīn) 稽首(qí) 楔形文字(xiē) C.龟裂(ɡuī) 枯涸(hé) 骇人听闻(hài) D.狡黠(xiá) 山麓(lù) 锲而不舍(qì) 2. 下列句子中有错别字的一项是( ) A.雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。 B.让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至内部的构造。 C.有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。 D.就好像一丙铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。 3. 下列句子中省略号使用错误的一项是( ) A.湖边、海边……形成的岩石就常常是这样的。 B.一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。 C.时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的踪迹,用钟表、用日历…… D.在炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它…… 4. 下列对课文《时间的脚印》内容的理解有误的一项是( ) A.本文运用了举例子的说明方法,如在讲到人对岩石的破坏时,举了建筑兰新铁路时,一个山头几分钟就被炸掉的例子。 B.课文在说明“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹”时,主要采用了举例子的说明方法,使文章条理清晰,层次分明。 C.作者在叙述中,始终用辩证的观点看问题,将静态观察与动态分析、历史思考与现实认识融为一体,赋予大自然中“时间的脚印”更为深广的意义。 D.本文大量运用拟人、排比的修辞手法。如“炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……”“碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行”。 5. 请写出三句与时间相关的名言。 6. 阅读下面文本,完成下列各题。 岩石是怎样记下时间的呢? 大自然中的各种物质都时时刻刻在运动着:这里在死亡,那里在生长;这里在建设,那里在破坏。就在我们读这篇文章的时候,地球上某些地方的岩石在被破坏,同时它们又被陆续搬运到低洼的地方堆积起来,开始了重新生成岩石的过程。 真的有“海枯石烂”的时候。 到过山里的人都看见过,在那悬崖绝壁下面,往往堆积着一大摊碎石块。碎石是从哪里来的呢?还不是从那些山崖上崩落下来的!再伃细瞧瞧,还会发现有些还没有崩落的山崖也已经有了裂缝。 不要认为岩石是坚固不坏的,它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它…… 空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。 水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。 雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。即使在海洋中,海水也在不断地冲击着岸上的石壁。如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。 地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。 当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。 大块的石头破碎成小块的石子,小块的石子再分裂成细微的沙砾、泥土。狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。 越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。它们被风吹向高空,被水带入大海。蒙古高原发生了风暴之后,北京的居民便忙着掸去身上的尘土。黄河中下游河水变得浑浊,谁都知道这是西北黄土高原被破坏的结果。在山麓、沟壑、河谷、湖泊海洋等比较低洼的地方,有许多泥沙不断地被留下来,它们填充着湖泊,垫高了河床。我国洞庭湖的 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~