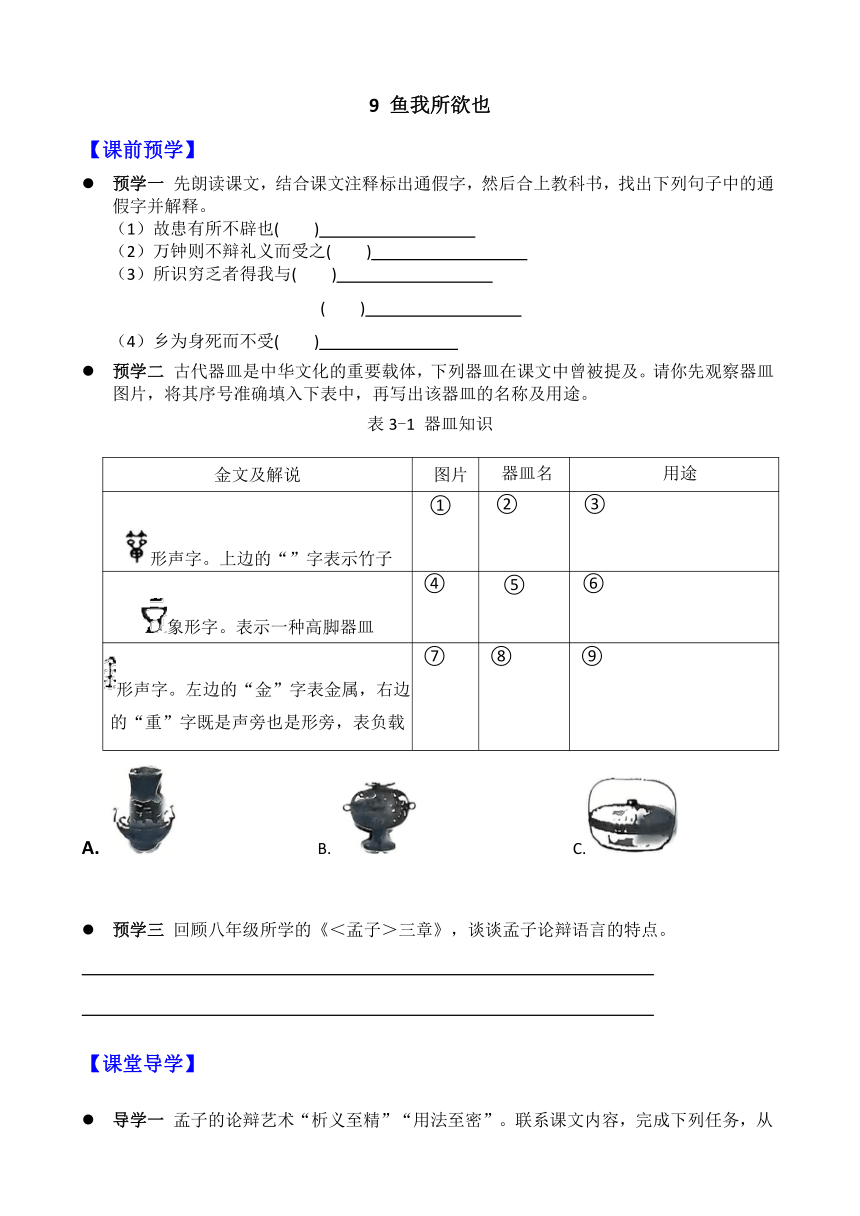

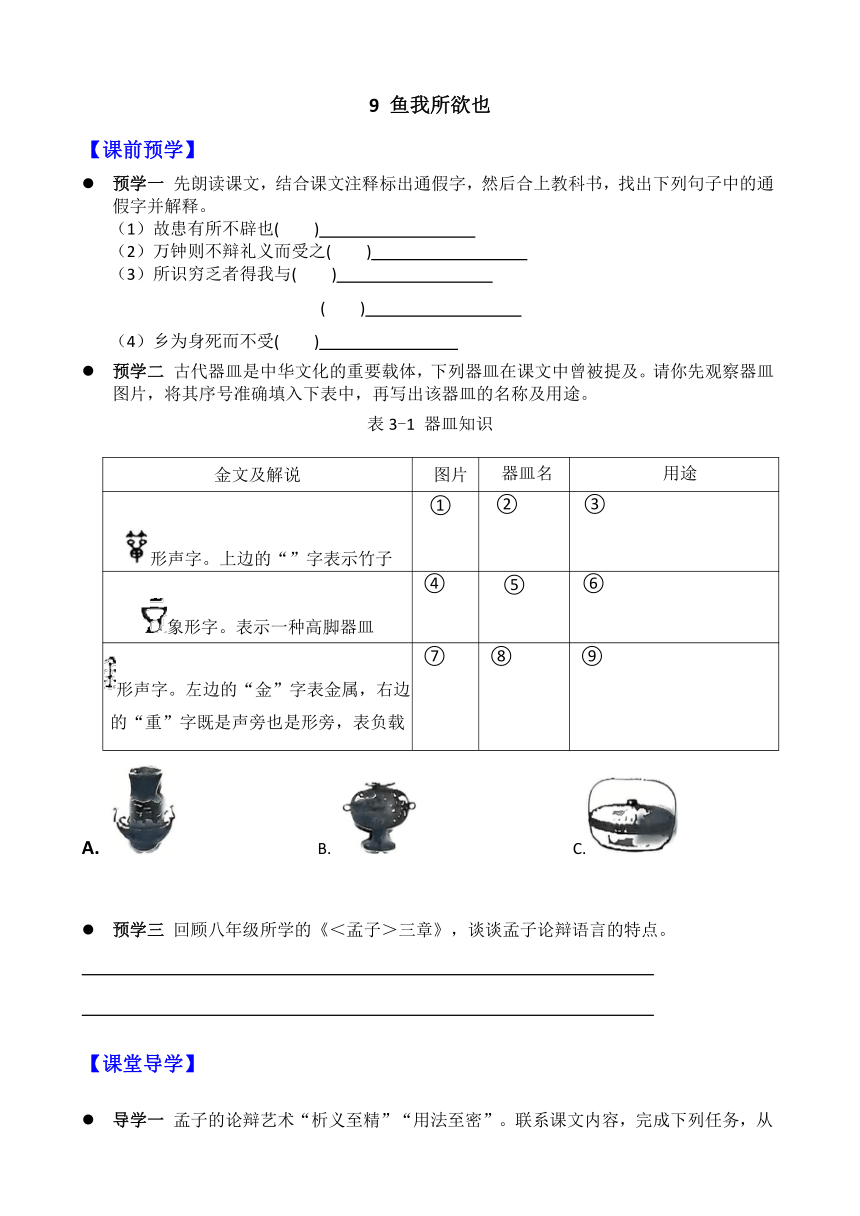

9 鱼我所欲也 【课前预学】 预学一 先朗读课文,结合课文注释标出通假字,然后合上教科书,找出下列句子中的通假字并解释。 (1)故患有所不辟也( ) (2)万钟则不辩礼义而受之( ) (3)所识穷乏者得我与( ) ( ) (4)乡为身死而不受( ) 预学二 古代器皿是中华文化的重要载体,下列器皿在课文中曾被提及。请你先观察器皿图片,将其序号准确填入下表中,再写出该器皿的名称及用途。 表3-1 器皿知识 金文及解说 图片 器皿名 用途 形声字。上边的“”字表示竹子 ① ② ③ 象形字。表示一种高脚器皿 ④ ⑤ ⑥ 形声字。左边的“金”字表金属,右边的“重”字既是声旁也是形旁,表负载 ⑦ ⑧ ⑨ B. C. 预学三 回顾八年级所学的《<孟子>三章》,谈谈孟子论辩语言的特点。 【课堂导学】 导学一 孟子的论辩艺术“析义至精”“用法至密”。联系课文内容,完成下列任务,从论证思路、论证方法、论证语言三个方面,学习课文严密的论证逻辑。 (1)梳理论证思路。 细读课文,边读边梳理作者的论证思路,把下面的思维导图补充完整。 图3-1 论证思路 【小结】课文综合使用道理论证和举例论证,两种论证方式内部均以对比的形式组织结构。从“人皆有之,贤者能勿丧耳”到“勿失其本心”,两个结论之间又形成递进关系。全文结构纵横交错,层次分明,体现出孟子强大的逻辑思维能力。 (2)分析论证方法。 ①孟子以“鱼”和“熊掌”做类比,推出对“生”和“义”的论述。结合课文内容和“知识卡片”,分析类比论证的作用。 鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。 ②课文中,孟子两次对比论证其观点。请任选一处,分析他是如何论证的。 (3)赏析论证语言。 《孟子》在继承《论语》文法的基础上,增加了表示逻辑推论的字词、短语。请参照示例,从课文中另选一句分析,体会课文语言运用的特点。 【示例】 句子:非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。 分析:“非独”一词表明舍生取义之心不只是圣贤才具备,“皆”字则将这一观点递进阐述,认为每个人身上都有“是心”,印证“舍生取义”的合理可行。“贤者能勿丧耳”补充解释了现实中一些人做不到“舍生取义"的原因--他们并非没有“是心”,只是不能像贤者那样做到“勿丧”,从而使观点表达更精确恰当,难以反驳。 句子: 分析: 导学二 非凡的气势和浓烈的情感成就了孟子的雄辩艺术。先根据课文内容将下表填写完整,再朗读课文,感受孟子论辩的情感和气势,分析其艺术效果。 表3-2 情感、气势分析表 段落 句尾助词 句式 艺术效果 第1段 ① 两两相对 本段旨在赞颂“舍生而取义”之心。使用句尼助词“② ”能延长语音,使论述妮妮近来、深入人心;同时句子两两相对,工整的句式表达出③ 。整段论述因此取得了气势恢宏、动人心魄的艺术效果 第2段 焉、与、乎 ④ 、反问句、感叹句 本段旨在谴责“失其本心”的行径。⑤ 导学三 根据课文的具体内容,结合下列材料,谈谈你对“本心”的理解。 【材料一】 恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄①我也,我固有之也,弗思耳矣。 -《孟子·告子上》 【材料二】 夫所以害吾心者何也?欲也。欲之多,则心之存者必寡;欲之寡,则心之存者必多。故君子不患心之不存,而患夫欲之不寡。欲去则心自存矣。 -《象山先生·全集》卷三十二 【注释】①铄:渗入。②象山先生:陆九渊,南宋哲学家,陆王心学的代表人物,其思想是“读《孟子》而自得之”。 【课后拓展】 学校辩论队举办了一场主题为“舍生取义'在当代社会中是否具有价 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~