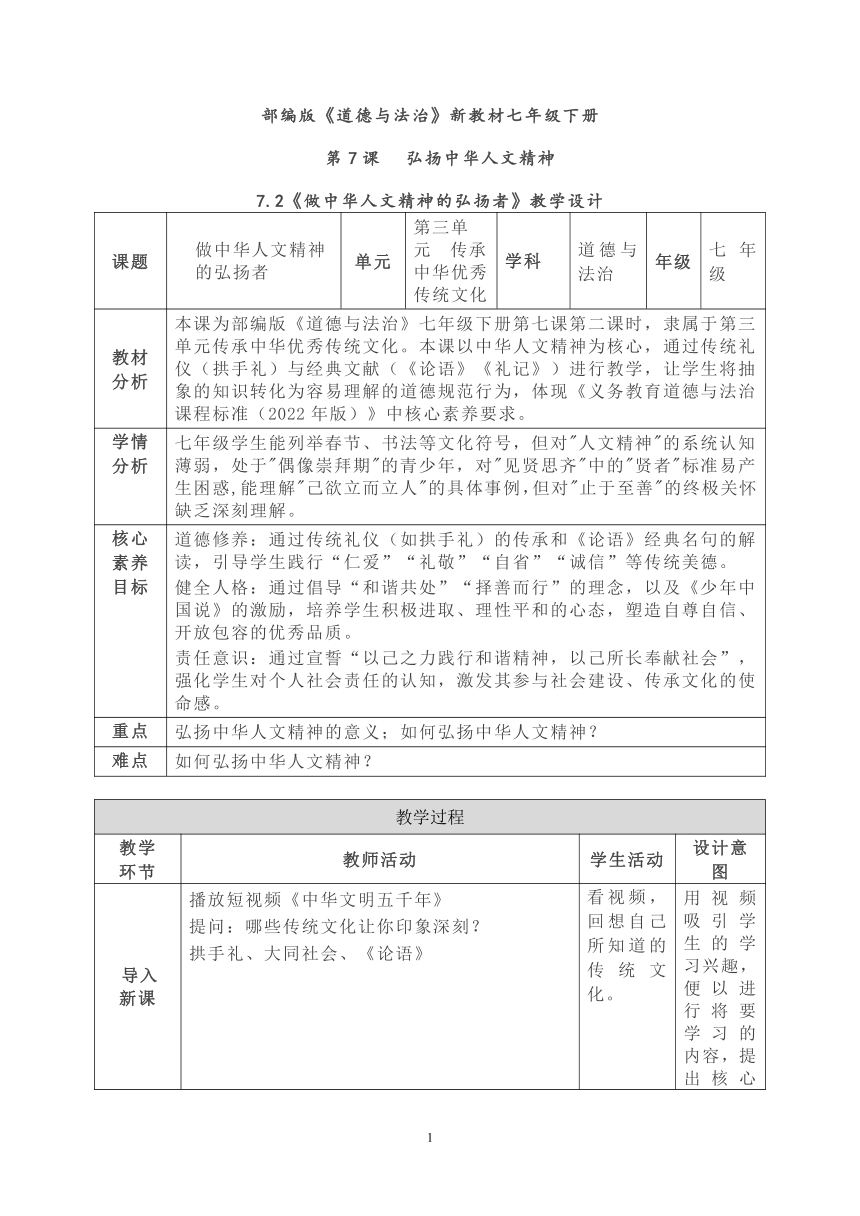

部编版《道德与法治》新教材七年级下册 第7课 弘扬中华人文精神 7.2《做中华人文精神的弘扬者》教学设计 课题 做中华人文精神的弘扬者 单元 第三单元 传承中华优秀传统文化 学科 道德与法治 年级 七年级 教材 分析 本课为部编版《道德与法治》七年级下册第七课第二课时,隶属于第三单元传承中华优秀传统文化。本课以 中华人文精神 为核心,通过 传统礼仪(拱手礼) 与 经典文献(《论语》《礼记》)进行教学,让学生将抽象的知识转化为容易理解的道德规范行为,体现《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》中核心素养要求。 学情 分析 七年级学生能列举春节、书法等文化符号,但对"人文精神"的系统认知薄弱,处于"偶像崇拜期"的青少年,对"见贤思齐"中的"贤者"标准易产生困惑,能理解"己欲立而立人"的具体事例,但对"止于至善"的终极关怀缺乏深刻理解。 核心 素养 目标 道德修养 :通过传统礼仪(如拱手礼)的传承和《论语》经典名句的解读,引导学生践行“仁爱”“礼敬”“自省”“诚信”等传统美德。 健全人格 :通过倡导“和谐共处”“择善而行”的理念,以及《少年中国说》的激励,培养学生积极进取、理性平和的心态,塑造自尊自信、开放包容的优秀品质。 责任意识 :通过宣誓“以己之力践行和谐精神,以己所长奉献社会”,强化学生对个人社会责任的认知,激发其参与社会建设、传承文化的使命感。 重点 弘扬中华人文精神的意义;如何弘扬中华人文精神? 难点 如何弘扬中华人文精神? 教学过程 教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图 导入 新课 播放短视频《中华文明五千年》 提问:哪些传统文化让你印象深刻? 拱手礼、大同社会、《论语》 看视频,回想自己所知道的传统文化。 用视频吸引学生的学习兴趣,便以进行将要学习的内容,提出核心议题。 讲授 新课 总议题:做中华人文精神的弘扬者 分议题1:从传统礼仪看中华人文精神的传承之道 分议题2:学《论语》做人文精神的弘扬者 分议题1:从传统礼仪看中华人文精神的传承之道 拱手礼图片: 思考:中国自古就有“礼仪之邦”之称,中国人也以其彬彬有礼的风貌而著称于世。 提问:为什么这个传统礼仪能够延续至今? 课堂笔记:1.弘扬中华人文精神的意义 历史上的中华人文精神,渗透在诗书礼乐等精神文明的创造中,发挥了强大的熏陶教化、凝聚示范作用。今天,我们弘扬中华人文精神,就要弘扬促进社会和谐、向上向善的思想文化。 分议题2:学《论语》做人文精神的弘扬者 《礼记·礼运》(节选) 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。 社会主义核心价值观:富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善 《礼记·礼运》描绘的理想社会,与社会主义核心价值观中的内容有何相似之处? 都强调和谐 课堂笔记:2.如何弘扬中华人文精神? (1)弘扬促进社会和谐的思想文化。 体现:中华民族推崇“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,主张“四海之内皆兄弟”,提倡人与人、人与社会和谐共处。 要求:我们应当正确运用求同存异、和而不同的方法,为促进社会和谐贡献力量。 论语金句: 1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。 翻译:大人之学的根本路径,在于彰显光明的德性,在于推己及人帮助他人自新,最终达到至善至美的境界。 2.见贤思齐焉,见不贤而内自省也。 翻译:遇到德才兼备的人,便努力追赶看齐;见到德行有亏的人,就反躬自问警醒自己。 3.己欲立而立人,己欲达而达人。 翻译:有仁德的人,自己想站得住( ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~