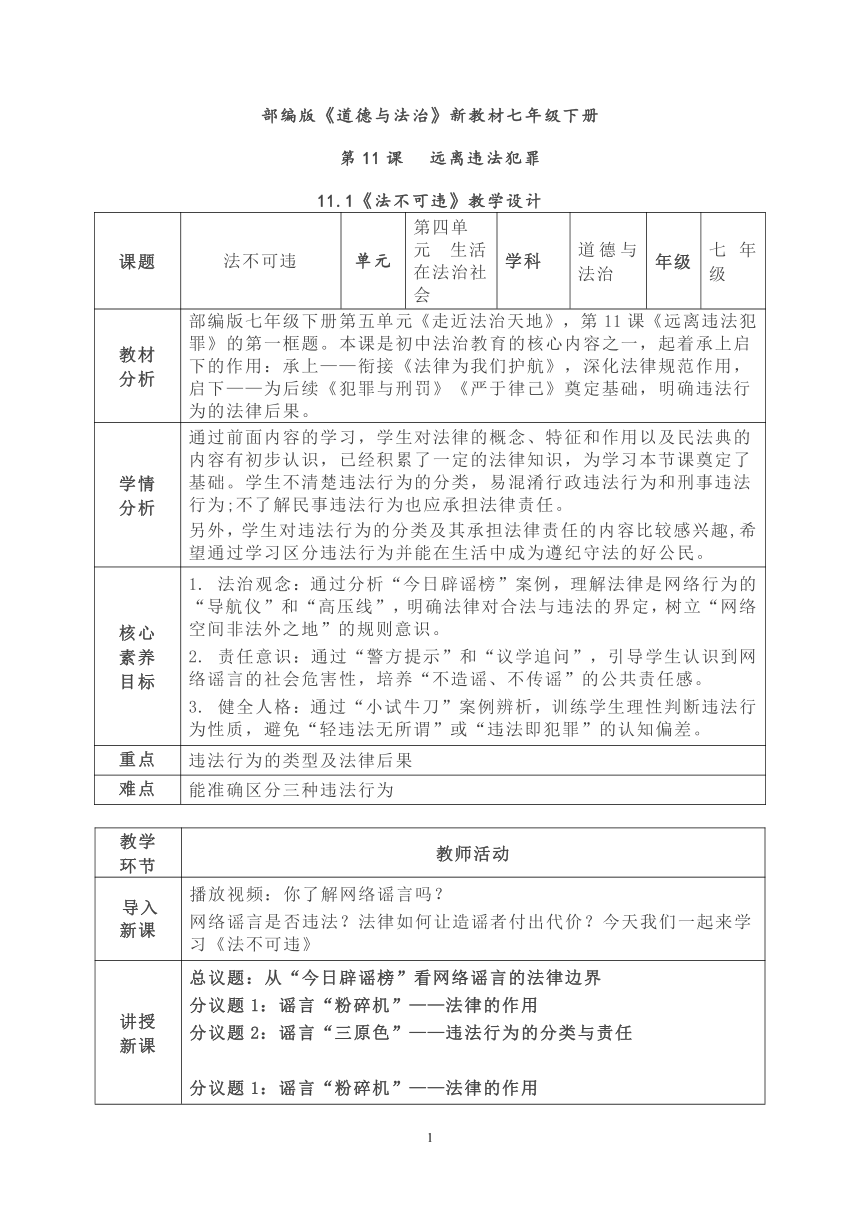

部编版《道德与法治》新教材七年级下册 第11课 远离违法犯罪 11.1《法不可违》教学设计 课题 法不可违 单元 第四单元 生活在法治社会 学科 道德与法治 年级 七年级 教材 分析 部编版七年级下册第五单元《走近法治天地》,第11课《远离违法犯罪》的第一框题。本课是初中法治教育的核心内容之一,起着承上启下的作用:承上———衔接《法律为我们护航》,深化法律规范作用,启下———为后续《犯罪与刑罚》《严于律己》奠定基础,明确违法行为的法律后果。 学情 分析 通过前面内容的学习,学生对法律的概念、特征和作用以及民法典的内容有初步认识,已经积累了一定的法律知识,为学习本节课奠定了基础。学生不清楚违法行为的分类,易混淆行政违法行为和刑事违法行为;不了解民事违法行为也应承担法律责任。 另外,学生对违法行为的分类及其承担法律责任的内容比较感兴趣,希望通过学习区分违法行为并能在生活中成为遵纪守法的好公民。 核心 素养 目标 1. 法治观念:通过分析“今日辟谣榜”案例,理解法律是网络行为的“导航仪”和“高压线”,明确法律对合法与违法的界定,树立“网络空间非法外之地”的规则意识。 2. 责任意识:通过“警方提示”和“议学追问”,引导学生认识到网络谣言的社会危害性,培养“不造谣、不传谣”的公共责任感。 3. 健全人格:通过“小试牛刀”案例辨析,训练学生理性判断违法行为性质,避免“轻违法无所谓”或“违法即犯罪”的认知偏差。 重点 违法行为的类型及法律后果 难点 能准确区分三种违法行为 教学 环节 教师活动 导入 新课 播放视频:你了解网络谣言吗? 网络谣言是否违法?法律如何让造谣者付出代价?今天我们一起来学习《法不可违》 讲授 新课 总议题:从“今日辟谣榜”看网络谣言的法律边界 分议题1:谣言“粉碎机”———法律的作用 分议题2:谣言“三原色”———违法行为的分类与责任 分议题1:谣言“粉碎机”———法律的作用 今日辟谣榜1:什么?刘国梁被抓? 前中国乒乓球协会主席刘国梁“在云南准备逃离出境途中被带走”,并从他北京的豪宅中“抄出现金近亿元”网民杜某川、汤某在网上恶意传播相关谣言,造成谣言大量传播扩散,影响恶劣。目前,属地公安机关已依法对杜某川、汤某等2人处进行处罚。 思考:为什么一条虚假信息能引发全网热议?阅读相关法条,说说造谣者需要承担什么责任。 法律小百科:《民法典》第1024条:民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。 《治安管理处罚法》第25条:散布谣言、谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。 《刑法》第246条:以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。 1.法律的作用。(P94) (1)法律作为一种行为规范,明确告知人们哪些行为是合法的,哪些行为是违法的,为人们是否实施某种行为提供了方向指引。 (2)不违法是人们行为的底线。 分议题2:谣言“三原色”———违法行为的分类与责任 今日辟谣榜2:自媒体博主被伪造聊天记录 自媒体博主小王发现竞争对手张某在其抖音账号发布视频,声称"小王的美食教程使用地沟油并收受商家贿赂",配以伪造的聊天记录截图。该视频获得10万+播放量,导致小王粉丝量暴跌30%,多个合作品牌终止合约。 思考:这一网络谣言案可能违反了什么法律?属于什么违法行为 说说判断依据。———民事违法行为 法律小百科:《民法典》第1024条 民事主体 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~