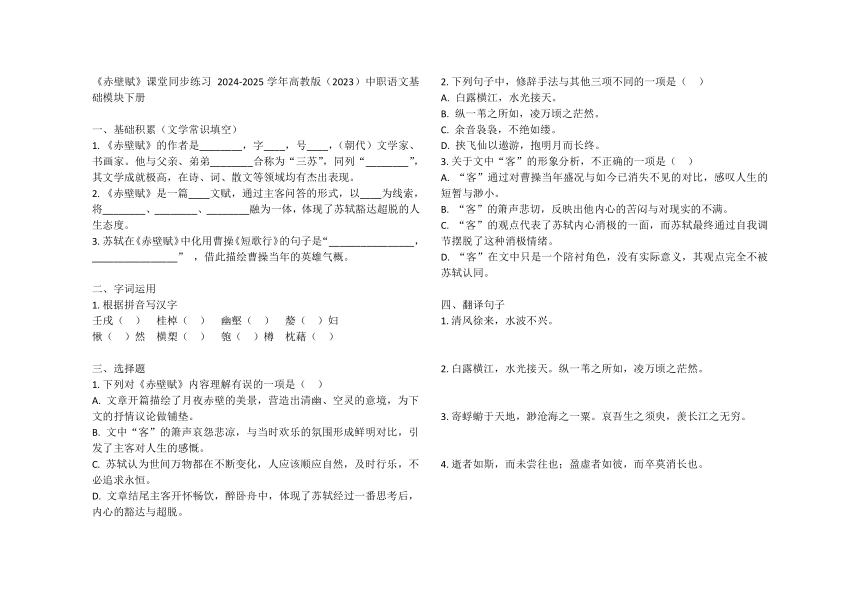

《赤壁赋》课堂同步练习 2024-2025学年高教版(2023)中职语文基础模块下册 一、基础积累(文学常识填空) 1. 《赤壁赋》的作者是_____,字____,号____,(朝代)文学家、书画家。他与父亲、弟弟_____合称为“三苏”,同列“_____”,其文学成就极高,在诗、词、散文等领域均有杰出表现。 2. 《赤壁赋》是一篇____文赋,通过主客问答的形式,以____为线索,将_____、_____、_____融为一体,体现了苏轼豁达超脱的人生态度。 3. 苏轼在《赤壁赋》中化用曹操《短歌行》的句子是“_____,_____” ,借此描绘曹操当年的英雄气概。 二、字词运用 1. 根据拼音写汉字 壬戌( ) 桂棹( ) 幽壑( ) 嫠( )妇 愀( )然 横槊( ) 匏( )樽 枕藉( ) 三、选择题 1. 下列对《赤壁赋》内容理解有误的一项是( ) A. 文章开篇描绘了月夜赤壁的美景,营造出清幽、空灵的意境,为下文的抒情议论做铺垫。 B. 文中“客”的箫声哀怨悲凉,与当时欢乐的氛围形成鲜明对比,引发了主客对人生的感慨。 C. 苏轼认为世间万物都在不断变化,人应该顺应自然,及时行乐,不必追求永恒。 D. 文章结尾主客开怀畅饮,醉卧舟中,体现了苏轼经过一番思考后,内心的豁达与超脱。 2. 下列句子中,修辞手法与其他三项不同的一项是( ) A. 白露横江,水光接天。 B. 纵一苇之所如,凌万顷之茫然。 C. 余音袅袅,不绝如缕。 D. 挟飞仙以遨游,抱明月而长终。 3. 关于文中“客”的形象分析,不正确的一项是( ) A. “客”通过对曹操当年盛况与如今已消失不见的对比,感叹人生的短暂与渺小。 B. “客”的箫声悲切,反映出他内心的苦闷与对现实的不满。 C. “客”的观点代表了苏轼内心消极的一面,而苏轼最终通过自我调节摆脱了这种消极情绪。 D. “客”在文中只是一个陪衬角色,没有实际意义,其观点完全不被苏轼认同。 四、翻译句子 1. 清风徐来,水波不兴。 2. 白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。 3. 寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。 4. 逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。 五、课内阅读理解 (一)阅读文段,回答问题 壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。 1. 这段文字描绘了怎样的景色?请用自己的话简要概括。 2. “徘徊于斗牛之间”中的“徘徊”一词有何妙处? 3. 从这段文字中,可以看出作者此时怎样的心情? (二)阅读文段,回答问题 于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。 1. 作者的歌声表达了怎样的情感? 2. 如何理解“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”这句话对箫声的描写效果? 3. 这一段写“客”的箫声,在文中有什么作用? (三)阅读文段,回答问题 苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 1. 苏轼是如何看待水、月、人生的?请简要概括。 2. “苟非吾之所有,虽一毫而莫取”体现了苏轼怎样的人生态度? 3. 结合全文,分析苏轼的思想是如何从苦闷走向豁达的? 答案解 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~