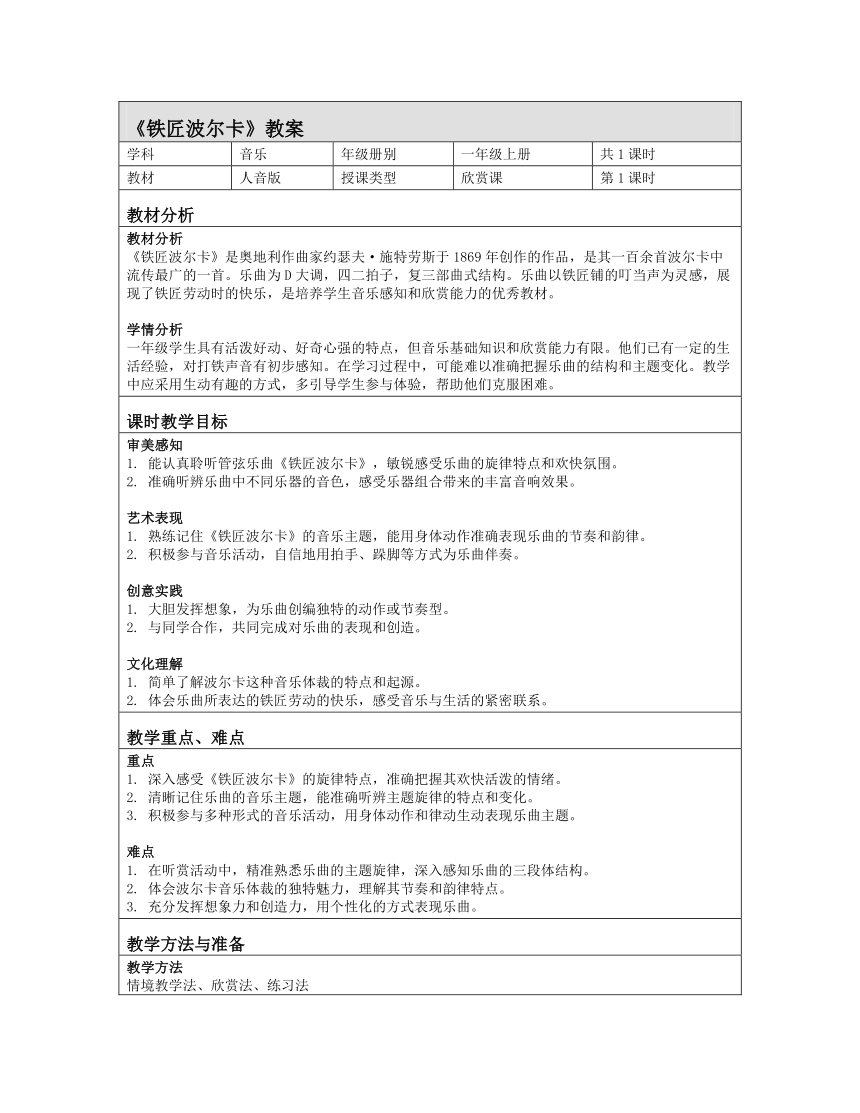

《铁匠波尔卡》教案 学科 音乐 年级册别 一年级上册 共1课时 教材 人音版 授课类型 欣赏课 第1课时 教材分析 教材分析 《铁匠波尔卡》是奥地利作曲家约瑟夫·施特劳斯于1869年创作的作品,是其一百余首波尔卡中流传最广的一首。乐曲为D大调,四二拍子,复三部曲式结构。乐曲以铁匠铺的叮当声为灵感,展现了铁匠劳动时的快乐,是培养学生音乐感知和欣赏能力的优秀教材。 学情分析 一年级学生具有活泼好动、好奇心强的特点,但音乐基础知识和欣赏能力有限。他们已有一定的生活经验,对打铁声音有初步感知。在学习过程中,可能难以准确把握乐曲的结构和主题变化。教学中应采用生动有趣的方式,多引导学生参与体验,帮助他们克服困难。 课时教学目标 审美感知 1. 能认真聆听管弦乐曲《铁匠波尔卡》,敏锐感受乐曲的旋律特点和欢快氛围。 2. 准确听辨乐曲中不同乐器的音色,感受乐器组合带来的丰富音响效果。 艺术表现 1. 熟练记住《铁匠波尔卡》的音乐主题,能用身体动作准确表现乐曲的节奏和韵律。 2. 积极参与音乐活动,自信地用拍手、跺脚等方式为乐曲伴奏。 创意实践 1. 大胆发挥想象,为乐曲创编独特的动作或节奏型。 2. 与同学合作,共同完成对乐曲的表现和创造。 文化理解 1. 简单了解波尔卡这种音乐体裁的特点和起源。 2. 体会乐曲所表达的铁匠劳动的快乐,感受音乐与生活的紧密联系。 教学重点、难点 重点 1. 深入感受《铁匠波尔卡》的旋律特点,准确把握其欢快活泼的情绪。 2. 清晰记住乐曲的音乐主题,能准确听辨主题旋律的特点和变化。 3. 积极参与多种形式的音乐活动,用身体动作和律动生动表现乐曲主题。 难点 1. 在听赏活动中,精准熟悉乐曲的主题旋律,深入感知乐曲的三段体结构。 2. 体会波尔卡音乐体裁的独特魅力,理解其节奏和韵律特点。 3. 充分发挥想象力和创造力,用个性化的方式表现乐曲。 教学方法与准备 教学方法 情境教学法、欣赏法、练习法 教具准备 PPT课件、钢琴、打击乐器 教学环节 教师活动 学生活动 导入 创设情境 (1) 教师充满热情地对学生说:“同学们,今天老师要带你们认识一位非常有名的老打铁匠。这位老打铁匠手艺高超,他的打铁铺远近闻名。可是,随着年龄的增长,老打铁匠对于打铁这项工作渐渐有些力不从心了。他想找几个聪明、能干的小徒弟来继承他的打铁铺,你们有谁愿意试试吗?” (2) 当学生纷纷表示愿意后,教师接着说:“不过,在成为合格的小徒弟之前,我们得先了解一下什么是打铁。让我们一起通过一段精彩的视频来看看打铁的过程吧。”随后播放打铁的视频,视频中展示了铁匠熟练地挥动铁锤,击打铁块,火花四溅的场景。 (3) 视频播放结束后,教师提问:“同学们,你们在视频里听到打铁的声音了吗?想一想,哪个词语形容这种声音最合适呢?”引导学生积极思考并回答问题。 (4) 对于学生的回答,教师给予肯定和鼓励。如果学生回答“叮叮叮”,教师可以说:“你们的小耳朵真灵,感知能力太棒了!这‘叮叮叮’的声音就是打铁时最有特色的声音。” (5) 教师继续说:“现在,大家都对打铁有了初步的了解。接下来,让我们一起来学习老打铁匠的打铁技术吧。老师会从技术最好的小铁匠中选择几位继承人,你们可要好好表现哦。” (6) 为了让学生更好地感受打铁的节奏,教师可以亲自模仿打铁的动作,同时嘴里发出“叮叮叮”的声音,让学生直观地感受节奏的韵律。 (7) 教师邀请学生一起模仿打铁的动作,和老师一起发出“叮叮叮”的声音,营造出热闹的打铁氛围。 (8) 在学生模仿过程中,教师不断观察学生的表现,及时给予指导和纠正,确保学生能够跟上节奏。 1. 积极响应老师,表达愿意成为小徒弟的意愿。 2. 认真观看打铁视频,仔细聆听打铁声音。 3. 思考并回答形容打铁声音的词语。 4. 模仿 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~