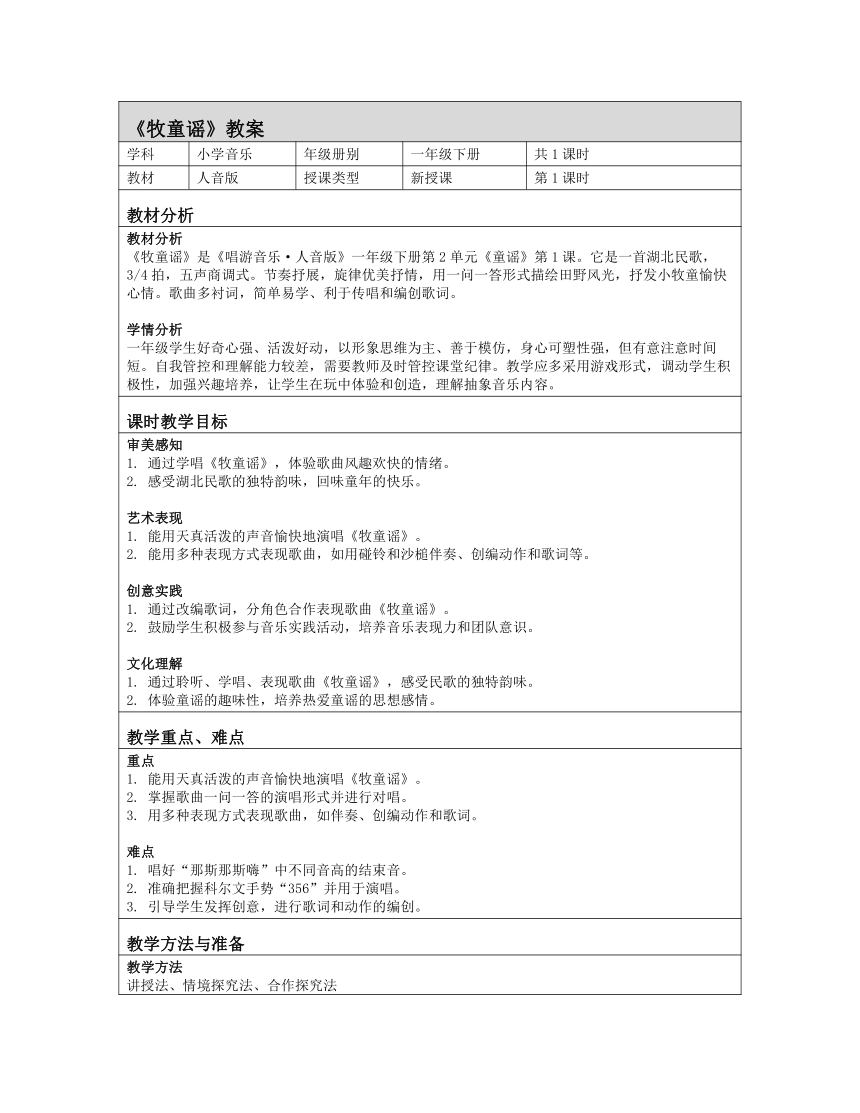

《牧童谣》教案 学科 小学音乐 年级册别 一年级下册 共1课时 教材 人音版 授课类型 新授课 第1课时 教材分析 教材分析 《牧童谣》是《唱游音乐·人音版》一年级下册第2单元《童谣》第1课。它是一首湖北民歌,3/4拍,五声商调式。节奏抒展,旋律优美抒情,用一问一答形式描绘田野风光,抒发小牧童愉快心情。歌曲多衬词,简单易学、利于传唱和编创歌词。 学情分析 一年级学生好奇心强、活泼好动,以形象思维为主、善于模仿,身心可塑性强,但有意注意时间短。自我管控和理解能力较差,需要教师及时管控课堂纪律。教学应多采用游戏形式,调动学生积极性,加强兴趣培养,让学生在玩中体验和创造,理解抽象音乐内容。 课时教学目标 审美感知 1. 通过学唱《牧童谣》,体验歌曲风趣欢快的情绪。 2. 感受湖北民歌的独特韵味,回味童年的快乐。 艺术表现 1. 能用天真活泼的声音愉快地演唱《牧童谣》。 2. 能用多种表现方式表现歌曲,如用碰铃和沙槌伴奏、创编动作和歌词等。 创意实践 1. 通过改编歌词,分角色合作表现歌曲《牧童谣》。 2. 鼓励学生积极参与音乐实践活动,培养音乐表现力和团队意识。 文化理解 1. 通过聆听、学唱、表现歌曲《牧童谣》,感受民歌的独特韵味。 2. 体验童谣的趣味性,培养热爱童谣的思想感情。 教学重点、难点 重点 1. 能用天真活泼的声音愉快地演唱《牧童谣》。 2. 掌握歌曲一问一答的演唱形式并进行对唱。 3. 用多种表现方式表现歌曲,如伴奏、创编动作和歌词。 难点 1. 唱好“那斯那斯嗨”中不同音高的结束音。 2. 准确把握科尔文手势“356”并用于演唱。 3. 引导学生发挥创意,进行歌词和动作的编创。 教学方法与准备 教学方法 讲授法、情境探究法、合作探究法 教具准备 课件、碰铃、沙槌 教学环节 教师活动 学生活动 导入 诵读古诗导入 (1) 教师开场:“同学们,悠悠华夏文明流传着众多令人赞不绝口的古诗词,有描写景物的,有表现人物的,也有抒发情怀和远大志向的。今天老师也带来了一首古诗《所见》。” (2) 展示古诗:教师通过课件出示古诗《所见》,引导学生观察。 (3) 带领诵读:教师富有感情地带领学生诵读古诗,强调诵读的节奏和韵律。 (4) 提问互动:教师问“你知道这首古诗里讲的是谁吗?”引导学生思考。 (5) 总结引导:在学生回答后,教师总结古诗内容,引出本节课与牧童有关的歌曲《牧童谣》。 (6) 激发兴趣:教师介绍《牧童谣》是一首湖北民歌,激发学生的学习兴趣。 (7) 强调重点:提醒学生在后续学习中关注歌曲的特点。 (8) 过渡衔接:自然过渡到歌曲的学习环节。 1. 跟随教师诵读古诗。 2.思考教师提出的问题。 3.回答古诗中讲述的人物。 4.对即将学习的歌曲产生兴趣。 评价任务 古诗诵读: 问题回答: 兴趣激发: 设计意图 通过诵读古诗《所见》,营造文化氛围,自然引出与牧童相关的歌曲《牧童谣》,激发学生的学习兴趣和好奇心,为后续的歌曲学习做好铺垫。 学唱歌曲 活动一:初听歌曲,体验音乐情绪,感知音乐画面 初听引导 (1) 播放歌曲:教师播放《牧童谣》的音频,让学生安静聆听。 (2) 提出问题:教师提问“请同学们仔细聆听,边听边感受歌曲的情绪是怎样的?”引导学生关注歌曲情绪。 (3) 鼓励表达:鼓励学生用自己的语言描述歌曲的情绪。 (4) 总结反馈:教师总结学生的回答,明确歌曲风趣欢快的情绪。 (5) 再次提问:教师问“歌曲描绘了一幅怎样的画面呢?可以用自己的话来说一说吗?”引导学生感知音乐画面。 (6) 引导想象:教师通过语言引导学生想象歌曲中的画面,如“想象一下,你仿佛看到了怎样的田野风光?” (7) 分享交流:让学生分享自己想象的画面,促进学生之间的交流。 (8) 总结画面:教师总结学生的描述,描绘出歌曲中天上太阳放光明和地上草儿青又青的田野风 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~