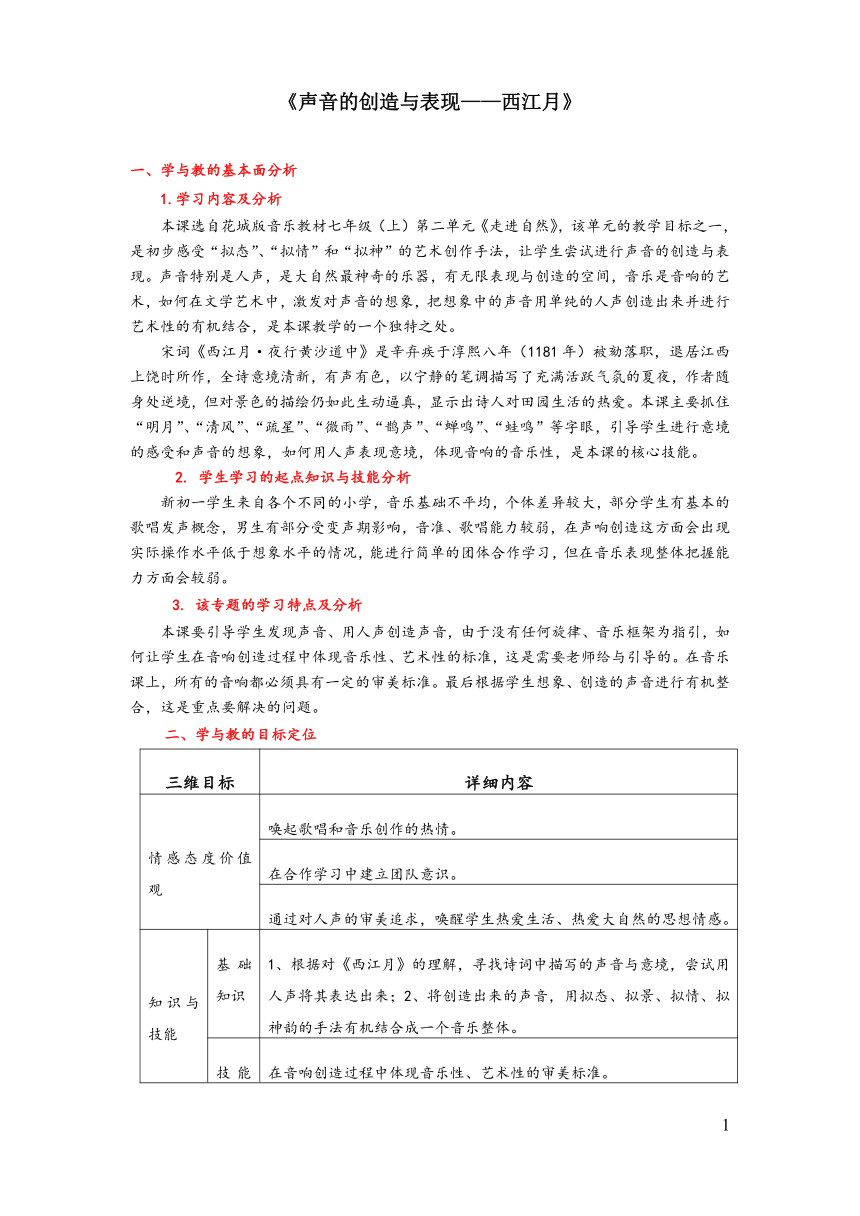

《声音的创造与表现———西江月》 一、学与教的基本面分析 1.学习内容及分析 本课选自花城版音乐教材七年级(上)第二单元《走进自然》,该单元的教学目标之一,是初步感受“拟态”、“拟情”和“拟神”的艺术创作手法,让学生尝试进行声音的创造与表现。声音特别是人声,是大自然最神奇的乐器,有无限表现与创造的空间,音乐是音响的艺术,如何在文学艺术中,激发对声音的想象,把想象中的声音用单纯的人声创造出来并进行艺术性的有机结合,是本课教学的一个独特之处。 宋词《西江月·夜行黄沙道中》是辛弃疾于淳熙八年(1181年)被劾落职,退居江西上饶时所作,全诗意境清新,有声有色,以宁静的笔调描写了充满活跃气氛的夏夜,作者随身处逆境,但对景色的描绘仍如此生动逼真,显示出诗人对田园生活的热爱。本课主要抓住“明月”、“清风”、“疏星”、“微雨”、“鹊声”、“蝉鸣”、“蛙鸣”等字眼,引导学生进行意境的感受和声音的想象,如何用人声表现意境,体现音响的音乐性,是本课的核心技能。 2. 学生学习的起点知识与技能分析 新初一学生来自各个不同的小学,音乐基础不平均,个体差异较大,部分学生有基本的歌唱发声概念,男生有部分受变声期影响,音准、歌唱能力较弱,在声响创造这方面会出现实际操作水平低于想象水平的情况,能进行简单的团体合作学习,但在音乐表现整体把握能力方面会较弱。 3. 该专题的学习特点及分析 本课要引导学生发现声音、用人声创造声音,由于没有任何旋律、音乐框架为指引,如何让学生在音响创造过程中体现音乐性、艺术性的标准,这是需要老师给与引导的。在音乐课上,所有的音响都必须具有一定的审美标准。最后根据学生想象、创造的声音进行有机整合,这是重点要解决的问题。 二、学与教的目标定位 三维目标 详细内容 情感态度价值观 唤起歌唱和音乐创作的热情。 在合作学习中建立团队意识。 通过对人声的审美追求,唤醒学生热爱生活、热爱大自然的思想情感。 知识与技能 基础知识 1、根据对《西江月》的理解,寻找诗词中描写的声音与意境,尝试用人声将其表达出来;2、将创造出来的声音,用拟态、拟景、拟情、拟神韵的手法有机结合成一个音乐整体。 技能提升 在音响创造过程中体现音乐性、艺术性的审美标准。 过程与方法 导入 看一段视频,观察人声如何创造出不同的声音。 体验 寻找宋词《西江月》中的声音———小组用人声创造想象的声音———引导学生将创造出来的声音进行艺术化处理。 拓展 将所有的声音进行有机整合。 三、学与教的重点与难点 1. 学与教的重点 ①寻找、想象宋词《西江月———夜行黄沙道中》的声音与意境; ②将想象到的声音与意境用人声表现出来。 2. 学与教的难点 将创造出来的声音,用拟态、拟景、拟情、拟神韵的手法有机结合成一个音乐整体。 四、学与教的方式与方法分析 创造声音、表达具体的意境,已经设计到现代合唱作品的特点,如运用综合性声音表现作品内容、气氛渲染、旋律表现降为次要地位等,在音响创造过程中体现音乐性、艺术性的审美标准,就要求在歌唱的状态下展开人声的创造。通过对视频、谱例的直观感知、模仿,是获得创作灵感的重要途径。现代合唱中歌唱的偶然性,也是创作过程中需要保护的。学生用小组合作学习法进行交流、创作,产生思维碰撞,是歌唱音响展示多变性、个性化的手段。 教师在教学过程中,一方面要注意保护学生创作的个性,另一方面要用音乐审美标准对相关的人声音响创造进行有效引导。在具体处理过程中注意引导学生把发散性思维产物通过设计图形谱等手法进行规范性展示、歌唱,在小组展示创作成果过程中,注重与学生交流,探讨、评价。 五、学与教的过程设计 步骤 教学内容 教的活动 学的活动 设计意图 导入 看一段视频,观 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~