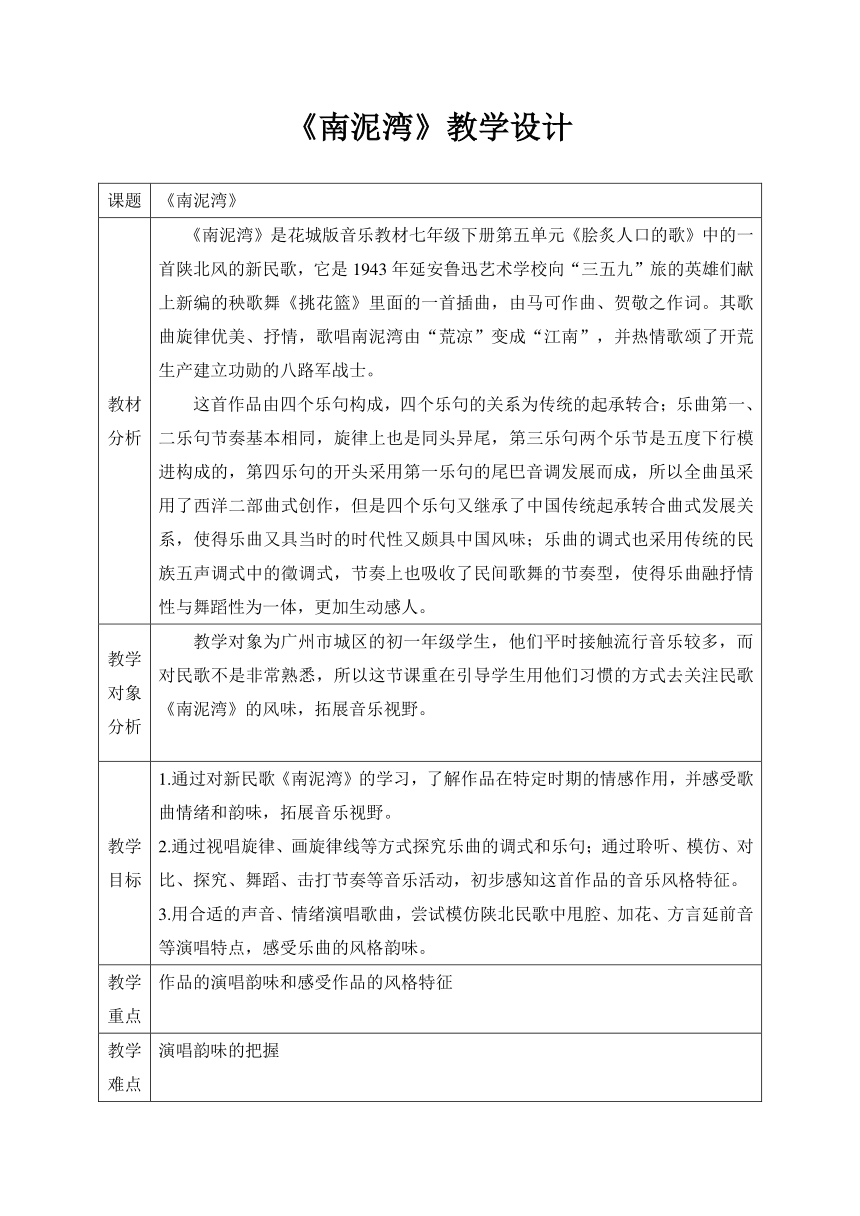

《南泥湾》教学设计 课题 《南泥湾》 教材分析 《南泥湾》是花城版音乐教材七年级下册第五单元《脍炙人口的歌》中的一首陕北风的新民歌,它是1943年延安鲁迅艺术学校向“三五九”旅的英雄们献上新编的秧歌舞《挑花篮》里面的一首插曲,由马可作曲、贺敬之作词。其歌曲旋律优美、抒情,歌唱南泥湾由“荒凉”变成“江南”,并热情歌颂了开荒生产建立功勋的八路军战士。 这首作品由四个乐句构成,四个乐句的关系为传统的起承转合;乐曲第一、二乐句节奏基本相同,旋律上也是同头异尾,第三乐句两个乐节是五度下行模进构成的,第四乐句的开头采用第一乐句的尾巴音调发展而成,所以全曲虽采用了西洋二部曲式创作,但是四个乐句又继承了中国传统起承转合曲式发展关系,使得乐曲又具当时的时代性又颇具中国风味;乐曲的调式也采用传统的民族五声调式中的徵调式,节奏上也吸收了民间歌舞的节奏型,使得乐曲融抒情性与舞蹈性为一体,更加生动感人。 教学对象分析 教学对象为广州市城区的初一年级学生,他们平时接触流行音乐较多,而对民歌不是非常熟悉,所以这节课重在引导学生用他们习惯的方式去关注民歌《南泥湾》的风味,拓展音乐视野。 教学目标 通过对新民歌《南泥湾》的学习,了解作品在特定时期的情感作用,并感受歌曲情绪和韵味,拓展音乐视野。通过视唱旋律、画旋律线等方式探究乐曲的调式和乐句;通过聆听、模仿、对比、探究、舞蹈、击打节奏等音乐活动,初步感知这首作品的音乐风格特征。用合适的声音、情绪演唱歌曲,尝试模仿陕北民歌中甩腔、加花、方言延前音等演唱特点,感受乐曲的风格韵味。 教学重点 作品的演唱韵味和感受作品的风格特征 教学难点 演唱韵味的把握 教学策略 对比感受、引导体验、启发思考、关注参与 教学准备 课件、音频、视频等 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 导入:趣味发声:初次聆听并解决部分难点(八十六节奏型和 d s的五度音程)。新授:歌曲学唱1.创作年代与背景,并初次关注演唱音色和情绪。调式特征。乐句旋律以及结构特征。4.难点解决(节奏、大跳甩腔等)。处理、提升提升演唱情绪,同时引导发现音乐符号。音色、情绪和音乐符号(连音、渐弱、重音等记号)的处理。音乐韵味儿的提升。(加花)4.加入方言,再次提味。(an 陕北延前音)拓展延伸伴奏(锣鼓)、引出秧歌。2.歌舞乐表演小结课后关注:不同版本的《南泥湾》 教师做打气动作,请学生为动作配音,动作速度由慢到快。速度和节奏稳定后引导学生改用“bong” 发音示范声势律动,随后再引导带入音高d sd s3.播放音乐,引领学生用一起为音乐加声部。新授:一、歌曲学唱1.播放《东方红》中《南泥湾》的演唱视频,引导学生关注时代与演唱音色和情绪。引导学生视唱旋律,并找出音阶音高特征,并讲解民族调式之徵调式,同时请学生即兴创作。3.引导学生先划出第一个乐句,再边唱旋律边画画旋律线,感受乐曲的乐句特征。4.播放音乐,请同学跟唱,并找出自己喜欢的地方或自己不容易唱准确的地方。二、处理、提升1.播放范唱音频,感受音乐情绪并引导发现音乐符号。2.与学生探究乐曲乐句音色和全曲音乐符号的处理和示范。再次播放范唱音频,引导学生指出特殊演唱的部分。(唱、好、羊等字)播放歌唱家阿宝演唱的《南泥湾》,引导关注乐节尾音韵母为an的音。拓展延伸再次引出一开始的节奏型,教师与几位学生示范,并提问:“这个节奏型是我国民间一种舞蹈的典型节奏型,你们能猜到是什么舞蹈吗?”教秧歌步,分配合作表演的任务(第一段全体演唱,着重体现乐曲的音色、旋律和加花等韵味;第二段用一开始学的声势及发声为作品加入声部伴奏,第三段秧歌舞加浓郁的陕北乡土方言演唱)。四、小结布置课后关注内容:黑鸭子演唱的《南泥 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~