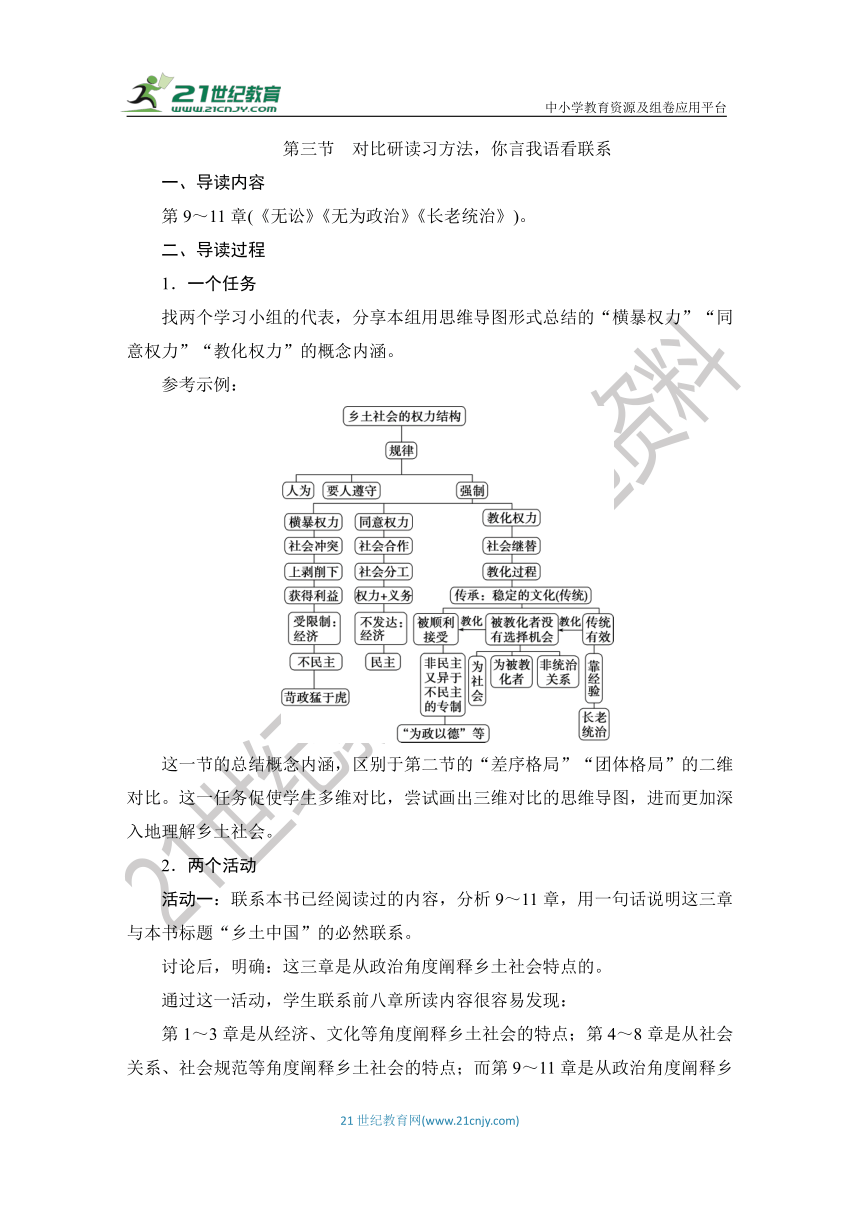

中小学教育资源及组卷应用平台 第三节 对比研读习方法,你言我语看联系 一、导读内容 第9~11章(《无讼》《无为政治》《长老统治》)。 二、导读过程 1.一个任务 找两个学习小组的代表,分享本组用思维导图形式总结的“横暴权力”“同意权力”“教化权力”的概念内涵。 参考示例: 这一节的总结概念内涵,区别于第二节的“差序格局”“团体格局”的二维对比。这一任务促使学生多维对比,尝试画出三维对比的思维导图,进而更加深入地理解乡土社会。 2.两个活动 活动一:联系本书已经阅读过的内容,分析9~11章,用一句话说明这三章与本书标题“乡土中国”的必然联系。 讨论后,明确:这三章是从政治角度阐释乡土社会特点的。 通过这一活动,学生联系前八章所读内容很容易发现: 第1~3章是从经济、文化等角度阐释乡土社会的特点;第4~8章是从社会关系、社会规范等角度阐释乡土社会的特点;而第9~11章是从政治角度阐释乡土社会的特点。第一、二节重在提升学生对篇章结构的把握能力,第三节的这一活动重在培养学生的整体意识。 活动二:“法律”“规则”分别是哪一种秩序的产物?举例说明二者的区别。 师生讨论,得出结论如下:“法律”是法治秩序的产物,“规则”是礼治秩序的产物。 这一活动要求学生举例说明二者的区别,其目的在于: 让学生在理论联系实际的过程中形成透过现象看本质的意识。同时,对比归纳分析也是对之前学习内容的巩固。 三、作业布置 布置第四周前的阅读内容和学习任务及活动 1.阅读内容:阅读12~14章。 2.学习任务及活动 任务一:联系全书,填写对比概念表格,运用对比的方法把握整本书的概念。 任务二:以“‘乡土中国’的今天”为题,结合中国社会发展的现实或自己做过的调查,分析“乡土中国”一词的变迁,写一篇1 000字左右的文章。学习委员创建微信群,共享所有文章。 活动一:各学习小组通过讨论,总结整本书的阅读经验,并准备好分享的文字、图片资料。 活动二:各学习小组查找《语文常谈》《人间词话》《时间简史》等相关资料,做好阅读推荐准备。 【课堂跟踪练】 阅读下面的文字,完成1~3题。 近十五年来,中国传统村落锐减近92万个,并正以每天1.6个的速度持续递减。12月10日发布的《中国传统村落蓝皮书》列出传统村落保护的五大挑战,包括相关法律法规不完善、过度商业开发、“空心村”现象等。 有人说,中国人往上数三代,多数来自农村,来自泥土。即使人在城市,也经常会遐想“暧暧远人村,依依墟里烟”的恬淡意境。然而现实中,为了保护古村落,却往往不得不与时间赛跑。有的村子年久失修;有的村民翻新住房,拆掉祖屋抹去壁画;有的全村外出务工,留下老人儿童;有的地方把古村落当“摇钱树”,随意搭建破坏古貌……正如著名作家冯骥才所感叹的那样:“每座古村落都是一部厚重的书,不能没等我们去认真翻阅,就让这些古村落在城镇化的大潮中消失不见。” 对于发源于农耕文化的中华文明,村落有着至关重要的意义。从《汉书》所言“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”的自然萌生,到社会学家林耀华在《金翼》里所言“别忘了把种子埋进土里”的朴素信仰,村落承载着中华文明的物质基础、文化属性。在《乡土中国》中,费孝通写道:“从基层上看去,中国社会是乡土性的。”在这里,“乡土”并不是一个贬义的概念,而是千百年来农业社会发展特点的集大成。即使是今天,城镇化成为通往现代化的必由之路,当高楼大厦伸向天际之时,也离不开从历史文脉中吸纳地气。因而,保护村落、振兴乡村,就成了追索“从哪里来”的方式,也成为标记“向何处去”的注脚。 城乡关系、人与自然关系的重构,需要顺势而为、水到渠成。这就意味着保护古村落,不仅要关注建筑风貌上的岁月留痕,更要聚焦村庄中人们 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~