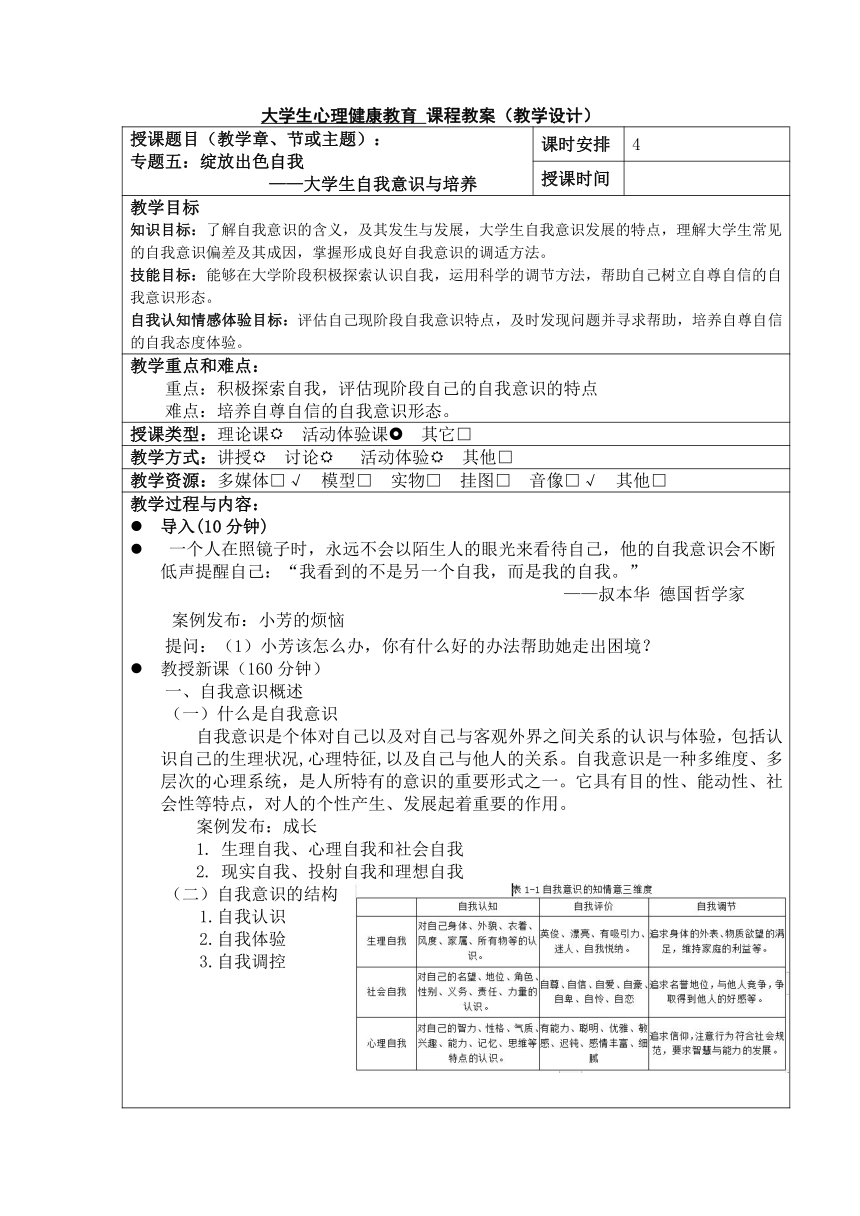

大学生心理健康教育 课程教案(教学设计) 授课题目(教学章、节或主题): 专题五:绽放出色自我 ———大学生自我意识与培养 课时安排 4 授课时间 教学目标 知识目标:了解自我意识的含义,及其发生与发展,大学生自我意识发展的特点,理解大学生常见的自我意识偏差及其成因,掌握形成良好自我意识的调适方法。 技能目标:能够在大学阶段积极探索认识自我,运用科学的调节方法,帮助自己树立自尊自信的自我意识形态。 自我认知情感体验目标:评估自己现阶段自我意识特点,及时发现问题并寻求帮助,培养自尊自信的自我态度体验。 教学重点和难点: 重点:积极探索自我,评估现阶段自己的自我意识的特点 难点:培养自尊自信的自我意识形态。 授课类型:理论课 活动体验课 其它□ 教学方式:讲授 讨论 活动体验 其他□ 教学资源:多媒体□√ 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□√ 其他□ 教学过程与内容: 导入(10分钟) 一个人在照镜子时,永远不会以陌生人的眼光来看待自己,他的自我意识会不断低声提醒自己:“我看到的不是另一个自我,而是我的自我。” ———叔本华 德国哲学家 案例发布:小芳的烦恼 提问:(1)小芳该怎么办,你有什么好的办法帮助她走出困境? 教授新课(160分钟) 一、自我意识概述 (一)什么是自我意识 自我意识是个体对自己以及对自己与客观外界之间关系的认识与体验,包括认识自己的生理状况,心理特征,以及自己与他人的关系。自我意识是一种多维度、多层次的心理系统,是人所特有的意识的重要形式之一。它具有目的性、能动性、社会性等特点,对人的个性产生、发展起着重要的作用。 案例发布:成长 生理自我、心理自我和社会自我 现实自我、投射自我和理想自我 自我意识的结构 1.自我认识 2.自我体验 3.自我调控 自我意识的影响因素 1、个体因素 (1)生理因素 结合教材,引导学生理解自我意识与人的生理发展密不可分。 (2)心理因素 结合教材,引导学生理解自我意识与人的心理发展密不可分。 社会因素 家庭环境 结合杜亚松、霍金斯、钱秋玲等观点阐述家庭环境对自我意识的影响,进一步引导学生理解家庭教育的三大模型:权威型、放纵型、民主型,以及不同教育模型下孩子自我意识的发展。 学校环境 结合洛奇理论,启发学生思考学校环境对学生自我意识发展的影响。 案例解析:进一步理解“皮格马利翁效应” 社会文化氛围 结合教材,阐述社会文化对自我意识的影响力一直被人们所认可,它对自我意识的形成与发育具有重要的作用。 自我意识的产生和发展 1.萌芽阶段(0-3岁):生理自我的意识开始发展 2.发展阶段(3-14、15岁):社会自我的意识逐步发展 3.成熟阶段(15-24、25岁):心理自我的意识继续发展 案例分析,结合师生讨论 自我意识的功能 1.保持认识与行为的一致性 2.个体对事物看法产生差异 3.影响个体的期望水平 二、大学生自我意识发展的特点 结合教材,引导学生理解自我意识水平随着年龄的增长不断提高,他们围绕个人发展、个人和社会的关系,主动积极地探索自我,具有一定的阶段特征。 自我认识向更广、更深发展 涉及面更广:生理、心理、社会地位、自我价值等 自我评价能力提高 对自我的评价更全面、客观、主动 自控能力增强 对自我的评价有了明显的自觉性、主动性 自我意识发展存在矛盾性 进一步分析:主观“我”与客观“我”的矛盾、理想自我与现实自我之间的矛盾、 自尊心与自卑感之间的矛盾 大学生自我意识偏差与调试 大学生自我意识存在的问题 1.自我意识过高 案例分享,师生讨论 2.过分追求完美 结合教材,引导学生对“完美”的正确认知。 3.过度以自我为中心 引导学生合理的自我关注。 4.过低的自我评价 引导学生,警惕消极的自我评价。案例讨论,师生分析。 优化自我意识的途径 1.正确的自我认知 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~