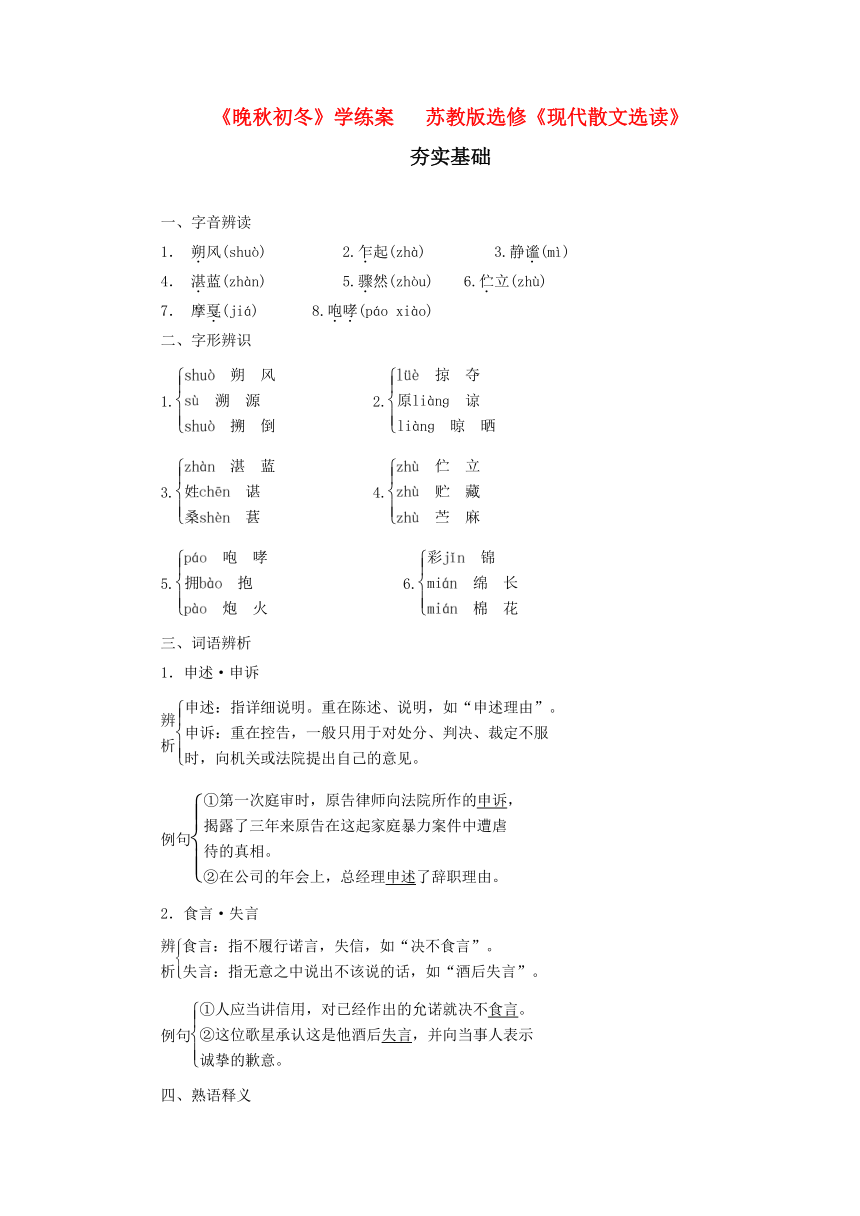

《晚秋初冬》学练案 苏教版选修《现代散文选读》 夯实基础 一、字音辨读 1. 朔风(shuò) 2.乍起(zhà) 3.静谧(mì) 4. 湛蓝(zhàn) 5.骤然(zhòu) 6.伫立(zhù) 7. 摩戛(jiá) 8.咆哮(páo xiào) 二、字形辨识 1. 2. 3. 4. 5. 6. 三、词语辨析 1.申述·申诉 例句 2.食言·失言 例句 四、熟语释义 1.骨瘦形销:形容身体极其消瘦,文中指树叶落尽。 2.参差斑驳:长短、高低、大小不齐,颜色杂乱。 3.顾影自怜:望着自己的影子,自己怜惜自己,形容孤独失意的样子。也指自我欣赏。 4.至高无上:最高,没有更高的。 疏通课文 整体感知 一、走近作者 德富芦花(1868—1927),本名健次郎,日本近代著名社会派小说家。出生于日本的一个上流家庭。在母亲的影响下,受基督教思想的影响很深。1889年来到东京,从事西洋文学翻译的工作和撰写一些杂文小品,并陆续发表。在此期间,阅读了大量的外国文学作品,并受托尔斯泰的和平思想和歌德的浪漫主义诗歌的影响。1898年3月,发表了第一部文学作品集《青山白云》,开始了他的文学生涯。真正使他一举成名的是随后发表的长篇小说《不如归》。在这部作品中,他愤怒地控诉了封建伦理道德对日本妇女的戕害。同年还发表了随笔集《自然与人生》。之后陆续发表长篇小说《回忆》、《黑潮》,针砭时弊、宣扬人道主义思想和批判封建道德。1906年造访了仰慕已久的托尔斯泰。在他逝世的前一年写下自传体小说《富士》四卷,总结了自己的一生。 二、相关背景 《晚秋初冬》选自他的散文集《自然与人生》 出卷网,《自然与人生》被誉为日本明治时代描写自然的典范。这本集子里的文章大多写于19世纪80年代末,陆续发表在日本的《国民新闻》上,并在1900年由东京民友社结集出版。德富芦花说:“题目定为‘自然与人生’,并不是运用科学的方法,论证大地和人类的关系,只不过是将几页关于自然界以及人生的写生文字公布于众罢了。”这些文字都是作者经过耳闻目睹,心中有所感,随即亲手直录下来的。从这里我们可以看出,作者是以一种静观自然的态度来写作的,他敏感的细微的观察,极富美感的文字表达,蕴含着作者对自然深切的热爱,朴素而富有诗意。 三、主旨把握 课文用细腻的笔法真实地展现了一幅凄美的晚秋 出卷网初冬图景,整篇充满了诗情画意。作者捕捉生活中每一值得感叹的瞬间,笔触随着周边事物的变化而静静地游移,显现出一种宁静状态下平和的心态和哲人般的沉思。从中我们能体会到作者孤寂、感伤而又从容豁达的心境,更能体会到他对自然的热爱。 四、结构图示 晚秋初冬 重点揣摩 1.分析文章景物描写的特点。 明确:(1)作者是用时间的转换来反映同一环 出卷网境中景物的变化的。(2)动静结合,在静态的心境中描绘自然界的动态,在动态的景物变化中体现宁静的心态。(3)色彩运用全面,体现出秋的绚丽多彩、善于变化。 2.本文中贯穿始终的意象是什么?贯穿始终的意境是什么?贯穿始终的作者的感情是什么? 明确:贯穿始终的意象是落叶。贯穿全文始终的意境是寂静。贯穿始终的作者的感情是孤寂、感伤而又从容豁达。 写法借鉴 1.构思新巧,结构严谨 作者采用了小节分段形式,每 出卷网一小节相对独立,又相互关联,它们之间有时空的推移,有日月星辰的交替衔接,由风吹树梢、雨打落叶的外界静观到参禅一般的内心思索,让读者能更深地感触到秋天的变化和秋思的绵长。 2.笔墨灵秀,动静结合 作者在静态的心境中描绘自然界的动态,在动态的景物变化中体现宁静的心态,通过白昼的静谧、庭院的寂静、内宅的清静、月夜的宁静来衬托内心世界的清静和寂寥,又通过落叶、生灵、炊烟、阵雨等富有生机的自然景物,奏响了一曲静中有动、动中有静的自然乐章。如第 (三)节,静的是栗、银杏 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~