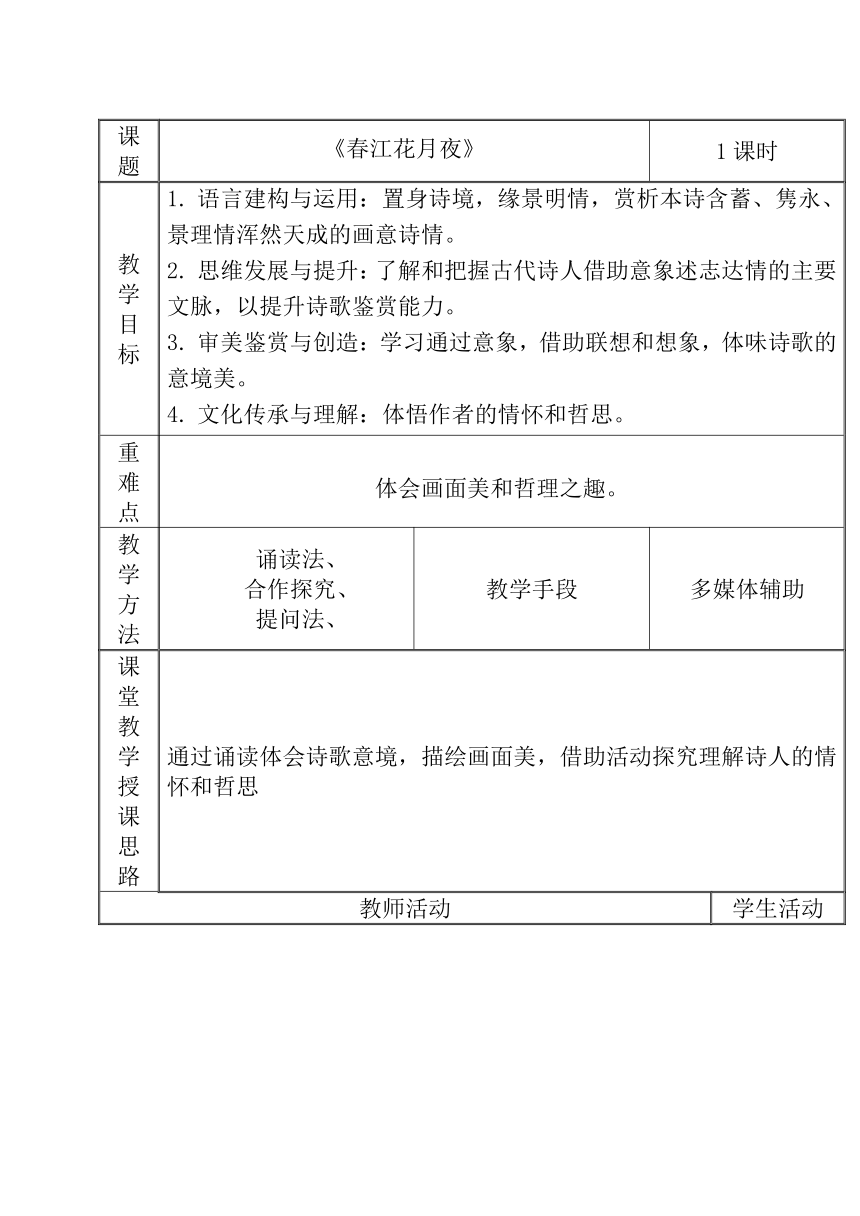

课题 《春江花月夜》 1课时 教学目标 语言建构与运用:置身诗境,缘景明情,赏析本诗含蓄、隽永、景理情浑然天成的画意诗情。思维发展与提升:了解和把握古代诗人借助意象述志达情的主要文脉,以提升诗歌鉴赏能力。审美鉴赏与创造:学习通过意象,借助联想和想象,体味诗歌的意境美。文化传承与理解:体悟作者的情怀和哲思。 重难点 体会画面美和哲理之趣。 教学方法 诵读法、合作探究、提问法、 教学手段 多媒体辅助 课堂教学授课思路 通过诵读体会诗歌意境,描绘画面美,借助活动探究理解诗人的情怀和哲思 教师活动 学生活动 导入 《春江花月夜》谓是“诗中的诗,顶峰上的顶峰”(闻一多《宫体诗的自赎》)享有“孤篇压全唐” 、“盛唐第一诗”、“春风第一花” 的美誉,张若虚也因为这一首诗“孤篇横绝,竟为大家”。为什么他能跻身唐代的诗歌盛宴中毫不逊色呢?我们今天来找到答案。思考《春江花月夜》获得这么高的评价,那么,它好在哪里?谈谈你的初读感受。题目中春、江、花、月、夜五个意象构成了一幅美丽的图景,哪个意象是全诗的纽带?明确:全诗以月为主体,紧扣月下的春、江、花,月是诗中生命的纽带,统摄全诗。全诗紧扣春、江、花、月、夜的背景来写,而又以月为主体。“月”是诗中情景兼融之物,它跳动着诗人的脉搏,在全诗中犹如一条生命纽带,通贯上下,触处生神,诗情随着月轮的生落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起———高悬———西斜———落下的过程。在月的照耀下,江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白去、扁舟、高楼、镜台、砧石、长飞的鸿雁、潜跃的鱼龙,不眠的思妇以及漂泊的游子,组成了完整的诗歌形象,展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。这幅画卷在色调上是以淡寓浓,虽用水墨勾勒点染,但“墨分五彩”,从黑白相辅、虚实相生中显出绚烂多彩的艺术效果,宛如一幅淡雅的中国水墨画,体现出春江花月夜清幽的意境美。 四.探究:诗人通过描写画面抒发了怎样的情与理?预设: 春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明。江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。思考:这首诗是从春江月夜的美景入笔的。在前八句诗中,作者选用了哪些意象,营造了怎样的意境?请展开联想和想象,用自己的语言描绘这副意境。明确:诗人以春江、潮水、明月、芳甸、花林、流霜、白沙等为意象,构成一幅恬静幽美、空明澄澈的水墨彩图:春江的潮水涌动,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,这时一轮明月伴着潮头冉冉而升,潮水走到哪里,月光跟到那里,哪一处春江不在明月的朗照之中!江水弯弯曲曲地绕过花草遍地的春之原野,明月随江水而来,把她的光辉投到花林上,仿佛给花林撒上了一层雪珠儿。月光皎洁,使得空中的飞霜不能察觉了。在皎洁的月光下,江滩的白沙也分辨不清了。诗人用其生花妙笔,继续渲染春江月夜的神往之处:看!江水宛然前行,流到了一个芳草萋萋、繁花满树的幽处。接着,诗题中的“花”终于亮相了:但见月华洒在花树上,朵朵花儿晶莹可爱。然后,诗人将镜头推向空中,但见月色溶溶,月光如凝霜朦胧。镜头再转向江畔沙滩,银色沙滩和乳色月光融为一体,无法区分。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月,江月何年初照人。第三章前两句依然在写景,又从沙滩回到空中月色的皎洁、玉宇的澄明。这是为了承上启下。这时,随时间推移,月亮已升到当空,而江天的浩瀚,让诗人联想到:自盘古开天辟地以来,想必就有此月亮了吧?但不知谁第一次见到它,也不知明月是在哪年第一次照见世人?这样的问题,即使是在今天,也固然无从回答。这里,诗人表现出对宇宙奥秘的沉思冥想。对月的发问,是人类探索宇宙奥秘、思考人生哲理的开端。一般 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~