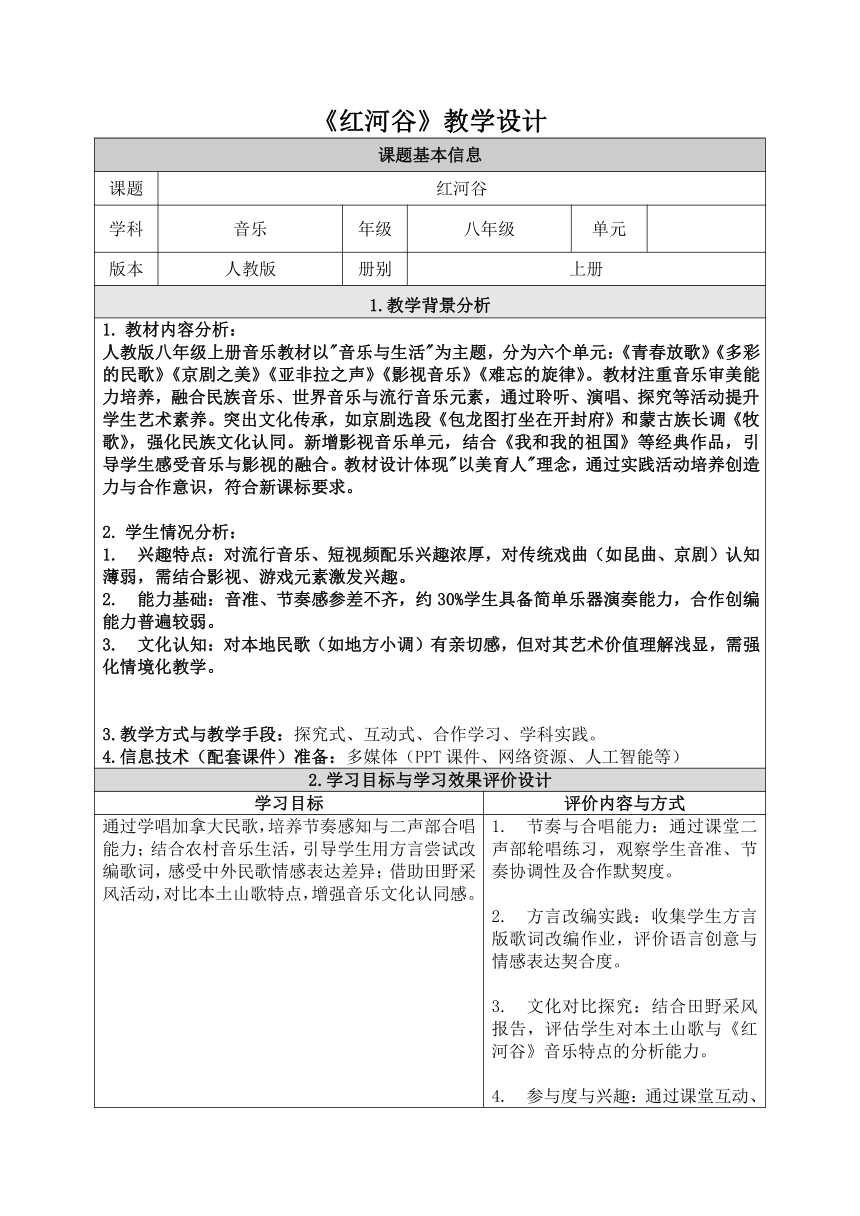

《红河谷》教学设计 课题基本信息 课题 红河谷 学科 音乐 年级 八年级 单元 版本 人教版 册别 上册 1.教学背景分析 教材内容分析: 人教版八年级上册音乐教材以"音乐与生活"为主题,分为六个单元:《青春放歌》《多彩的民歌》《京剧之美》《亚非拉之声》《影视音乐》《难忘的旋律》。教材注重音乐审美能力培养,融合民族音乐、世界音乐与流行音乐元素,通过聆听、演唱、探究等活动提升学生艺术素养。突出文化传承,如京剧选段《包龙图打坐在开封府》和蒙古族长调《牧歌》,强化民族文化认同。新增影视音乐单元,结合《我和我的祖国》等经典作品,引导学生感受音乐与影视的融合。教材设计体现"以美育人"理念,通过实践活动培养创造力与合作意识,符合新课标要求。 学生情况分析: 1. 兴趣特点:对流行音乐、短视频配乐兴趣浓厚,对传统戏曲(如昆曲、京剧)认知薄弱,需结合影视、游戏元素激发兴趣。 2. 能力基础:音准、节奏感参差不齐,约30%学生具备简单乐器演奏能力,合作创编能力普遍较弱。 3. 文化认知:对本地民歌(如地方小调)有亲切感,但对其艺术价值理解浅显,需强化情境化教学。 3.教学方式与教学手段:探究式、互动式、合作学习、学科实践。 4.信息技术(配套课件)准备:多媒体(PPT课件、网络资源、人工智能等) 2.学习目标与学习效果评价设计 学习目标 评价内容与方式 通过学唱加拿大民歌,培养节奏感知与二声部合唱能力;结合农村音乐生活,引导学生用方言尝试改编歌词,感受中外民歌情感表达差异;借助田野采风活动,对比本土山歌特点,增强音乐文化认同感。 1. 节奏与合唱能力:通过课堂二声部轮唱练习,观察学生音准、节奏协调性及合作默契度。 2. 方言改编实践:收集学生方言版歌词改编作业,评价语言创意与情感表达契合度。 3. 文化对比探究:结合田野采风报告,评估学生对本土山歌与《红河谷》音乐特点的分析能力。 4. 参与度与兴趣:通过课堂互动、小组表演等活动,记录学生主动探究与文化认同的表现。 方式:量化评分(如节奏准确率)+质性评价(如创意描述、讨论发言)相结合,注重过程性反馈。 3.学习重难点及突破方法 学习重难点 突破方法 学习重点:二声部合唱的音准与节奏协调性训练; 学习难点:农村学生多声部演唱经验不足,易出现声部失衡; 二声部合唱训练 方言改编指导 3.跨文化对比理解 4.教学过程 教学环节 师生活动 设计意图 二次备课 一、情境导入(5分钟) 1. 视频激趣:播放加拿大红河谷自然风光片段,提问:“如果用音乐描绘这片土地,你会想到怎样的旋律?” 2. 关联本土:展示广昌县梯田、河流照片,引导学生对比两地景观差异,引出课题。 1. 文化联结,激发兴趣 二、新课讲授(15分钟) 1. 初听感知 - 播放《红河谷》音频,学生闭眼想象画面,用方言描述感受。 - 教师范唱,学生跟琴模唱旋律,标注易出错的节奏型(如切分音)。 2. 节奏训练 - 用拍手、跺脚或自制打击乐器(竹筒、碗筷)模拟歌曲节奏。 - 方言朗读:用广昌方言有节奏地朗诵歌词,体会“叙事性”特点。 2.实践导向,素养落地 三、难点突破(12分钟) 1. 二声部合唱训练 - 分层递进: - 第一声部唱旋律,第二声部用“嗯”哼唱和声; - 交换声部练习,教师用手势提示音高走向; - 加入歌词合练,重点指导“年轻人你为什么不到姑娘的身旁”段落。 - 回声游戏:分组模仿“山谷回声”,强化声部层次感 3.分层递进,突破难点 四、文化探究(8分钟) 1. 对比分析 - 出示《红河谷》与广昌采茶戏旋律图谱,学生分组讨论差异(如音域、节奏密集度)。 - 角色扮演:一组用原词演唱,另一组用方言演唱,体会情感表达方式的不同 4. 跨学科融合,深化认同 五、实践与总结(5分钟) 小组展示:表演改编后的方言版《红河谷》,鼓 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~