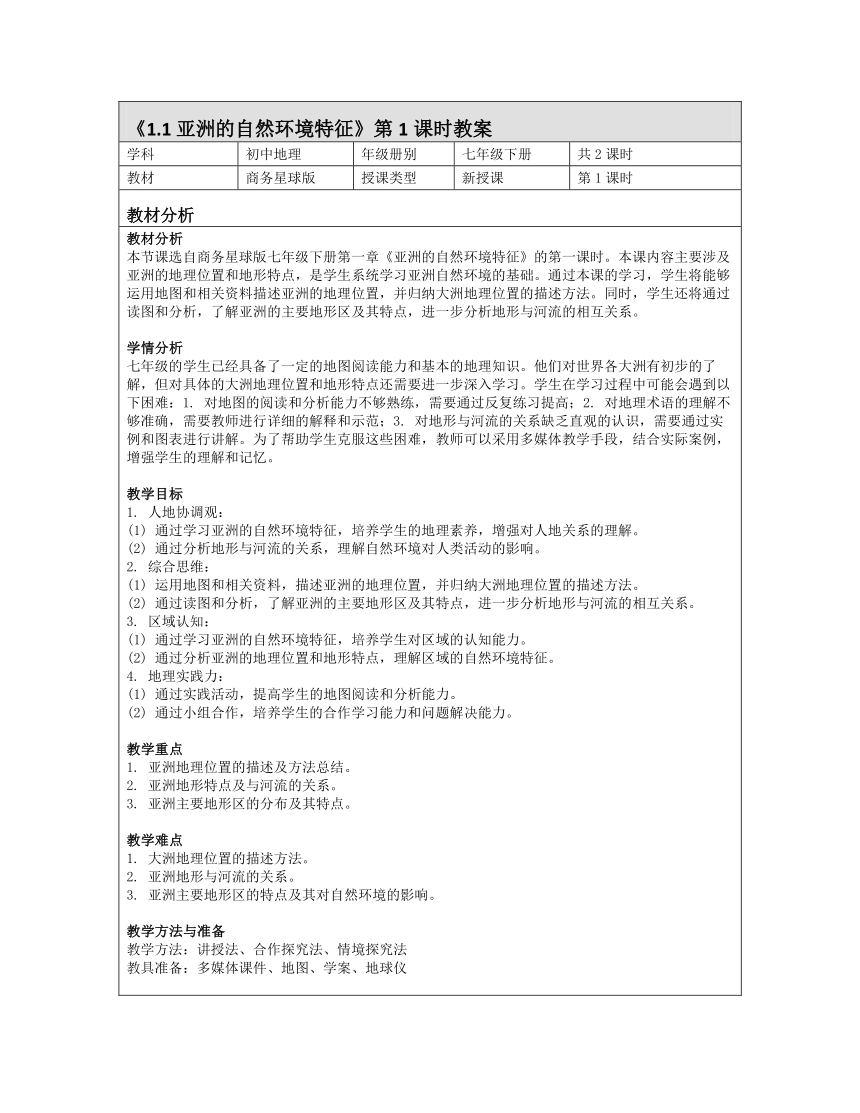

《1.1 亚洲的自然环境特征》第1课时教案 学科 初中地理 年级册别 七年级下册 共2课时 教材 商务星球版 授课类型 新授课 第1课时 教材分析 教材分析 本节课选自商务星球版七年级下册第一章《亚洲的自然环境特征》的第一课时。本课内容主要涉及亚洲的地理位置和地形特点,是学生系统学习亚洲自然环境的基础。通过本课的学习,学生将能够运用地图和相关资料描述亚洲的地理位置,并归纳大洲地理位置的描述方法。同时,学生还将通过读图和分析,了解亚洲的主要地形区及其特点,进一步分析地形与河流的相互关系。 学情分析 七年级的学生已经具备了一定的地图阅读能力和基本的地理知识。他们对世界各大洲有初步的了解,但对具体的大洲地理位置和地形特点还需要进一步深入学习。学生在学习过程中可能会遇到以下困难:1. 对地图的阅读和分析能力不够熟练,需要通过反复练习提高;2. 对地理术语的理解不够准确,需要教师进行详细的解释和示范;3. 对地形与河流的关系缺乏直观的认识,需要通过实例和图表进行讲解。为了帮助学生克服这些困难,教师可以采用多媒体教学手段,结合实际案例,增强学生的理解和记忆。 教学目标 1. 人地协调观: (1) 通过学习亚洲的自然环境特征,培养学生的地理素养,增强对人地关系的理解。 (2) 通过分析地形与河流的关系,理解自然环境对人类活动的影响。 2. 综合思维: (1) 运用地图和相关资料,描述亚洲的地理位置,并归纳大洲地理位置的描述方法。 (2) 通过读图和分析,了解亚洲的主要地形区及其特点,进一步分析地形与河流的相互关系。 3. 区域认知: (1) 通过学习亚洲的自然环境特征,培养学生对区域的认知能力。 (2) 通过分析亚洲的地理位置和地形特点,理解区域的自然环境特征。 4. 地理实践力: (1) 通过实践活动,提高学生的地图阅读和分析能力。 (2) 通过小组合作,培养学生的合作学习能力和问题解决能力。 教学重点 1. 亚洲地理位置的描述及方法总结。 2. 亚洲地形特点及与河流的关系。 3. 亚洲主要地形区的分布及其特点。 教学难点 1. 大洲地理位置的描述方法。 2. 亚洲地形与河流的关系。 3. 亚洲主要地形区的特点及其对自然环境的影响。 教学方法与准备 教学方法:讲授法、合作探究法、情境探究法 教具准备:多媒体课件、地图、学案、地球仪 教学环节 教学环节 教师活动 学生活动 导入新课 视频展示 (1) 播放关于亚洲自然地理世界之最的视频,引起学生的兴趣。 (2) 提出问题:关于亚洲的自然地理世界之最,你还知道哪些? (3) 引导学生分享自己所知道的亚洲自然地理世界之最。 (4) 简要总结学生的回答,引出本节课的主题:亚洲的自然环境特征。 (5) 介绍本节课的学习目标和主要内容。 (6) 激发学生的学习兴趣,鼓励学生积极参与课堂活动。 1. 观看视频,思考问题。 2. 分享自己所知道的亚洲自然地理世界之最。 3. 了解本节课的学习目标和主要内容。 环节一:亚洲的地理位置 展示图片 (1) 展示亚洲在地球上的位置图,引导学生观察亚洲的地理位置。 (2) 提出问题:亚洲的地理位置如何描述? (3) 方法指导:认识区域,首先要认识区域的地理位置和范围。大洲的地理位置,可以从半球位置、海陆位置和经纬度位置等方面加以描述。 (4) 活动探究:读“亚洲在地球上的位置”图,结合课本第2页活动题目,总结亚洲的地理位置。 (5) 归纳总结:半球位置:找出半球分界线(赤道;20°W和160°E),看大洲的主体部分位于哪个半球。经纬度位置:应关注四至点的经纬度,以及穿过该地区的特殊经纬线,从而确定所处的热量带和高、中、低纬度地区等。海陆位置:应正确使用方位词,并找出濒临的重要海域。 (6) 展示七大洲面积对比图及亚洲的政区图,提出问题:比较七大洲面积,分析计算亚洲所跨纬度和东西距离,分析 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~