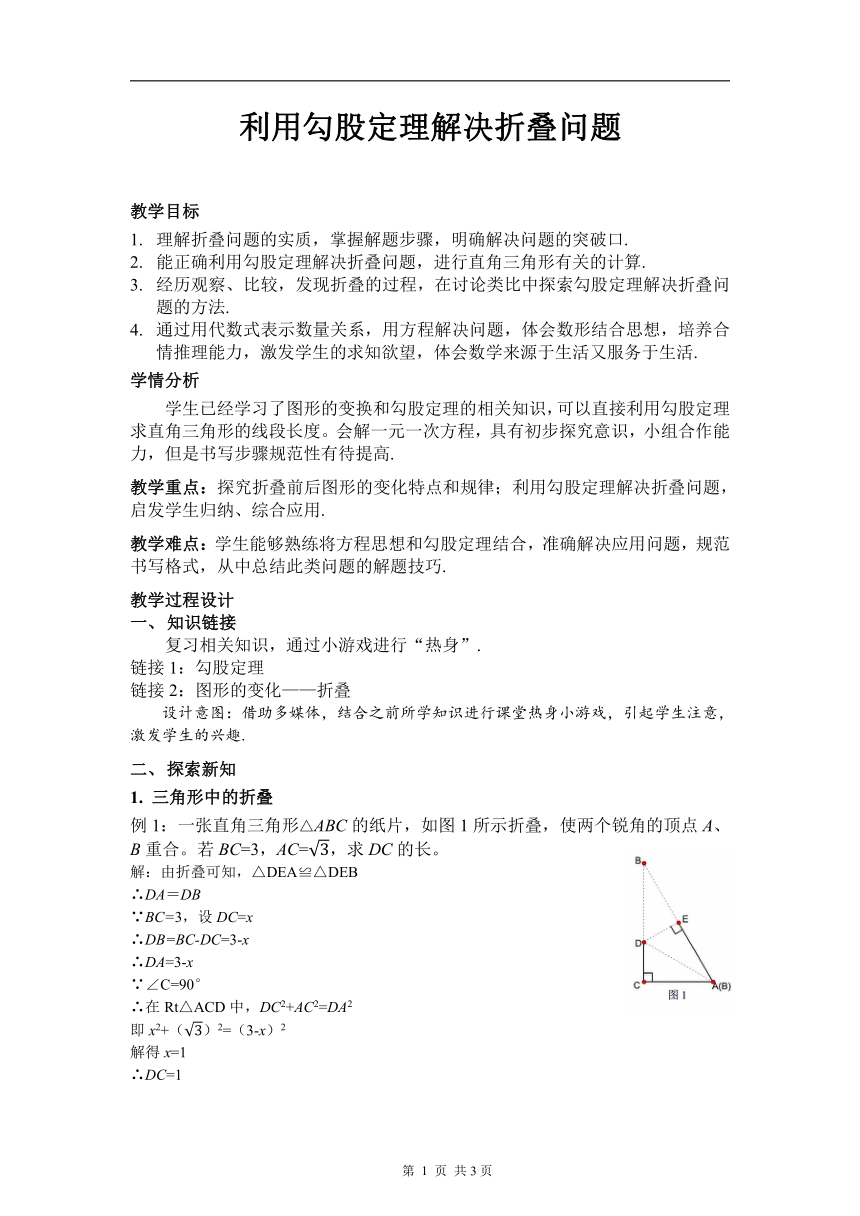

利用勾股定理解决折叠问题 教学目标 理解折叠问题的实质,掌握解题步骤,明确解决问题的突破口. 能正确利用勾股定理解决折叠问题,进行直角三角形有关的计算. 经历观察、比较,发现折叠的过程,在讨论类比中探索勾股定理解决折叠问题的方法. 通过用代数式表示数量关系,用方程解决问题,体会数形结合思想,培养合情推理能力,激发学生的求知欲望,体会数学来源于生活又服务于生活. 学情分析 学生已经学习了图形的变换和勾股定理的相关知识,可以直接利用勾股定理求直角三角形的线段长度。会解一元一次方程,具有初步探究意识,小组合作能力,但是书写步骤规范性有待提高. 教学重点:探究折叠前后图形的变化特点和规律;利用勾股定理解决折叠问题,启发学生归纳、综合应用. 教学难点:学生能够熟练将方程思想和勾股定理结合,准确解决应用问题,规范书写格式,从中总结此类问题的解题技巧. 教学过程设计 知识链接 复习相关知识,通过小游戏进行“热身”. 链接1:勾股定理 链接2:图形的变化———折叠 设计意图:借助多媒体,结合之前所学知识进行课堂热身小游戏,引起学生注意,激发学生的兴趣. 探索新知 1. 三角形中的折叠 例1:一张直角三角形△ABC的纸片,如图1所示折叠,使两个锐角的顶点A、B重合。若BC=3,AC=,求DC的长。 解:由折叠可知,△DEA≌△DEB ∴DA=DB ∵BC=3,设DC=x ∴DB=BC-DC=3-x ∴DA=3-x ∵∠C=90° ∴在Rt△ACD中,DC2+AC2=DA2 即x2+()2=(3-x)2 解得x=1 ∴DC=1 变式1:如图,有一块直角三角形的纸片,∠C=90°,AC=4cm,BC=3cm,将斜边AB翻折,使点B落在直角边AC的延长线上的点E处,折痕为AD,求DC的长。 【归纳】 1、标已知,标问题 2、利用折叠,找全等 3、转化到直角三角形,标出三条边 4、利用勾股定理,列方程,解方程。 2. 长方形中的折叠 例2:如图2所示,将长方形纸片ABCD的一边AD向下折叠,点D落在BC边的F处。已知AB=8cm,AD=10cm,求EC的长。 【分析】根据折叠得到相等关系,明确EC在Rt△EFC中,表示出其三边,根据勾股定理列出方程。 解:由折叠可知,△AEF≌△ADE ∴AF=AD=10cm,EF=ED ∵四边形ABCD,AB=8cm ∴DC=AB=8cm,BC=AD=10cm,∠B=∠C=90° ∴在Rt△ABF, ∴CF= BC-BF=4cm 设EC=xcm,则EF=ED=(8-x)cm ∴在Rt△CEF中,EC2+ CF2=EF2 即x2+42=(8-x)2 解得 x=3 ∴EC=3 变式2:如图,在矩形ABCD中,已知AB=8,AD=6。将矩形ABCD沿对角线AC折叠,使点B落到E,AE与CD相交于点F,求CF的长。 变式3:如图,在矩形ABCD中,已知AB=3,AD=9。将矩形ABCD折叠,使点D与点B重合,折痕为EF,求△ABE的面积。 设计意图:通过典型例题讲解,让学生观察总结方法,使学生真正体会到做课堂的主人,培养他们的分析能力. 课堂检测 1、如图,矩形纸片ABCD中,AB=6cm,AD=8cm,在BC上找一点F,沿DF折叠矩形ABCD,使C点落在对角线BD上的点E处,此时折痕DF的长是多少? 2、如图,矩形纸片ABCD中,AB=3cm,BC=4cm,现将A、C重合,再将纸片折叠压平。 (1)找出图中的一对全等三角形,并证明; (2)△AEF是何种形状的三角形?说明你的理由; (3)求AE的长。 (4)试确定重叠部分△AEF的面积。 设计意图:学以致用,当堂检测及时获知学生对所学知识的掌握情况,并最大限度地调动全体学生学习数学的积极性,使每个学生都能有所收益、有所提高. 课堂小结 本节课学习了什么?有哪些收获? 一般解题步骤: 标 找 转 列 设计意图:培养学生归纳和语言表达能力,从而使学生的知识和方法更加系统, 同时也是情感升华的过程. ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~