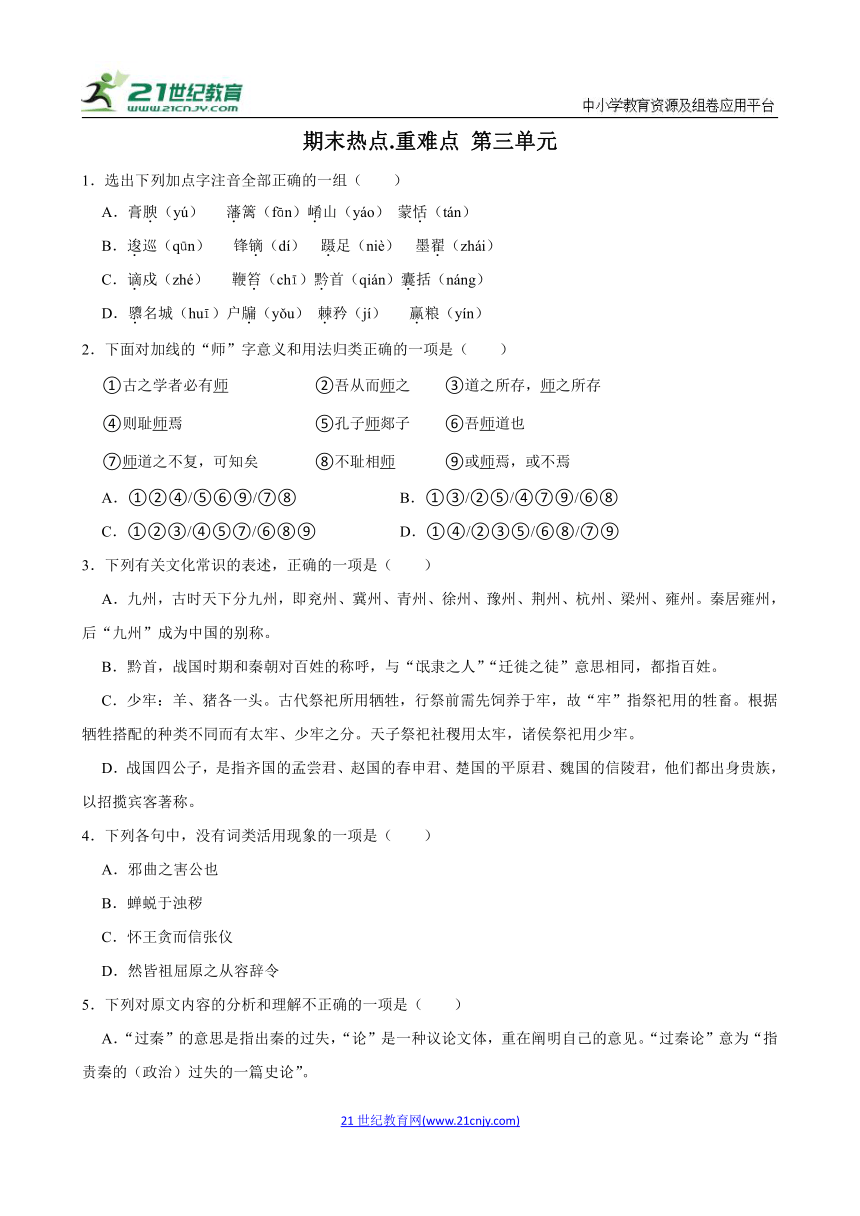

期末热点.重难点 第三单元 1.选出下列加点字注音全部正确的一组( ) A.膏腴(yú) 藩篱(fān)崤山(yáo) 蒙恬(tán) B.逡巡(qūn) 锋镝(dí) 蹑足(niè) 墨翟(zhái) C.谪戍(zhé) 鞭笞(chī)黔首(qián)囊括(náng) D.隳名城(huī)户牖(yǒu) 棘矜(jí) 赢粮(yín) 2.下面对加线的“师”字意义和用法归类正确的一项是( ) ①古之学者必有师 ②吾从而师之 ③道之所存,师之所存 ④则耻师焉 ⑤孔子师郯子 ⑥吾师道也 ⑦师道之不复,可知矣 ⑧不耻相师 ⑨或师焉,或不焉 A.①②④/⑤⑥⑨/⑦⑧ B.①③/②⑤/④⑦⑨/⑥⑧ C.①②③/④⑤⑦/⑥⑧⑨ D.①④/②③⑤/⑥⑧/⑦⑨ 3.下列有关文化常识的表述,正确的一项是( ) A.九州,古时天下分九州,即兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、杭州、梁州、雍州。秦居雍州,后“九州”成为中国的别称。 B.黔首,战国时期和秦朝对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指百姓。 C.少牢:羊、猪各一头。古代祭祀所用牺牲,行祭前需先饲养于牢,故“牢”指祭祀用的牲畜。根据牺牲搭配的种类不同而有太牢、少牢之分。天子祭祀社稷用太牢,诸侯祭祀用少牢。 D.战国四公子,是指齐国的孟尝君、赵国的春申君、楚国的平原君、魏国的信陵君,他们都出身贵族,以招揽宾客著称。 4.下列各句中,没有词类活用现象的一项是( ) A.邪曲之害公也 B.蝉蜕于浊秽 C.怀王贪而信张仪 D.然皆祖屈原之从容辞令 5.下列对原文内容的分析和理解不正确的一项是( ) A.“过秦”的意思是指出秦的过失,“论”是一种议论文体,重在阐明自己的意见。“过秦论”意为“指责秦的(政治)过失的一篇史论”。 B.本文的中心论点是“仁义不施而攻守之势异也”。为了论证这一中心论点,文章的前半部分极力渲染秦国六代国君的开拓功业,铺写秦始皇统一天下的赫赫之威。 C.文章的后半部分通过多组比喻论证,揭示了秦从极盛而一统天下到迅速土崩瓦解的历史事实,突出了“仁义不施而攻守之势异也”这一中心,说明民心向背决定了历史前进的方向。 D.分析概括陈涉起义三个不利的方面依次是:战斗力低下,人员少,武器差;一个有利的方面是深得民心,最终造成山东豪俊并起而亡秦族矣,所以说“一夫作难而七庙隳”。 6.下列各句没有介词省略现象的一项是( ) A.身死人手,为天下笑 B.收天下之兵,聚之咸阳 C.南取百越之地,以为桂林、象郡 D.俯首系颈,委命下吏 7.下列各句中与“师不必贤于弟子”的句式相同的一项是( ) A.道之所存,师之所存也 B.不拘于时 C.句读之不知,惑之不解 D.而耻学于师 8.下列选项与对联所涉及的人物对应恰当的一项是( ) ①定六艺于杏坛,绍虞夏商周之统;藏诸经于鲁壁,开关闽濂洛之传。 ②乘激流以壮志抛家,风雨百龄;讲真话而忧心系国,楷模一代。 ③云过雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。 ④笔诤时政,心在苍生,万户争传新乐府;堤建西湖,神归东洛,千秋永祀老诗翁。 A.孔子 茅盾 昭君 白居易 B.屈原 巴金 昭君 苏轼 C.孔子 巴金 苏武 白居易 D.屈原 茅盾 苏武 苏轼 9.默写。 (1)屈平疾王听之不聪也, ,邪曲之害公也,方正之不容也, 。 (2) ,《小雅》怨诽而不乱。 (3) ,举类迩而见义远。 (4)其志洁, ;其行廉, 。 (5)秦人开关延敌,九国之师, 。 (6)及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯, , ,威震四海。 (7)胡人不敢南下而牧马, 。 (8) ,信臣精卒陈利兵而谁何。 (9)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应, 。 (10)岂曰无衣? 。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。 (11)人生代 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~