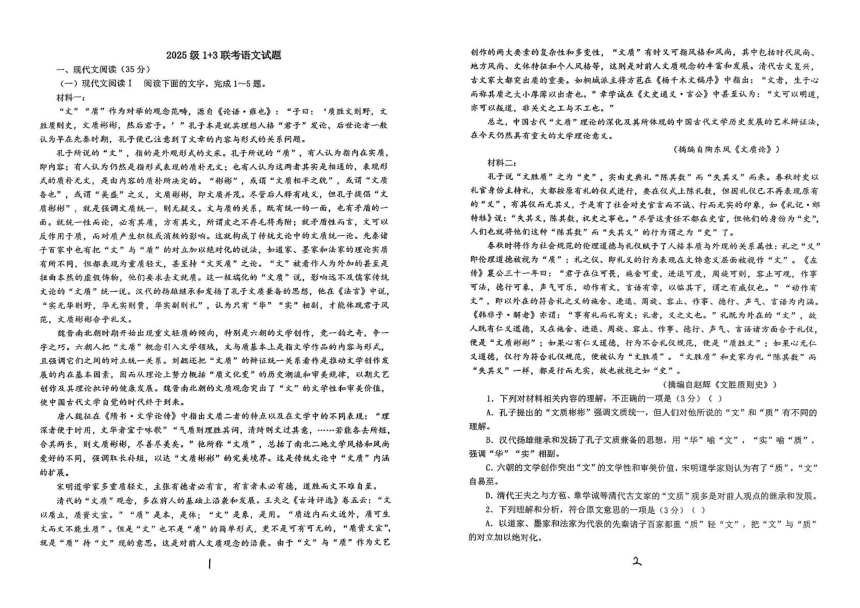

2025级1+3联考语文试题 创作的两大要素的复杂性和多变性,“文质”有时又可指风格和风尚,其中包括时代风尚、 一、现代文阅读(35分) 地方风尚、文体特征和个人风格等,这则是对前人文质观念的半富和发展。清代古文复兴, (一)现代文阅读I闵读下面的文字,完成1一5题。 古文家大都突出质的重要。如树城派主将方苞在《杨千木文稿序》中指出:“文者,生于心 材料一: 而称共质之大小厚薄以出者也。”章学诚在《文史通义·言公》中甚至认为:“文可以明道, “文”“质”作为对举的观念范畴,源自《论语·辣也》:“子日:‘质胜文则野,文 亦可以叛道,非关文之工与不工也。” 胜质则史,文质彬彬,然后君子。’”孔子本是就其理想人格“君子”发论,后世论者一般 总之,中国古代“文质”理论的深化及其所体现的中国古代文学历史发展的艺术辩证法, 认为早在先森时期,孔子便已注意到了文章的内容与形式的关系问题。 在今天仍然具有重大的文学理论意义。 孔子所说的“文”,指的是外观形式的文采。孔子所说的“质”,有人认为指内在实质, (摘编自陶东风《文质论》) 即内容:有人认为仍然是指形式表现的质朴无文:也有人认为这两者其实是相通的,表现形 材料二: 式的质朴无文,是由内容的质朴所决定的。“彬彬”,或谓“文质相半之税”,或谓“文质 孔子说“文胜质”之为“史”,实由史典礼“陈其数”而“失其义”而来。春秋时史以 备也”,或谓“关盛”之义,文质彬彬,即文质并笼。尽管后人释有歧义,但孔子提侣“文 礼官身份主持礼,大都按原有礼的仪式进行,要在仪式上陈礼数,但因礼仪已不再表现原有 质彬彬”,就是强调文质统一,则无疑义。文与质的关系,既有统一的一面,也有矛盾的一 的“义”,有其仪而无其义,于是有了社会对史官言而不诚、行而无实的印象,如《礼记·郊 面。就统一性而论,必有其质,方有其文,所谓皮之不存毛将焉附:就矛后性而言,文可以 特性》说:“失其义,陈其数,祝史之事也。”尽管这贡任不都在史官,但他们的身份为“史”, 反作用于质,而对质产生积极或消极的影响。这就构成了传统文论中的文质统一论。先奏诸 人们也就将他们这种“陈其数”而“失其义”的行为谓之为“史”了。 子百家中也有把“文”与“质”的对立加以绝对化的说法,如道家、墨家和法家的理论实质 春秋时将作为社会规范的伦理道德与礼仪赋予了人格本质与外现的关系码性:礼之“义” 有所不同,但都表现为重原轻文,甚至持“文灭质”之论。“文”被看作人为外加的甚至是 即伦理道德放视为“质”:礼之仪、即礼义的行为表现在文饰意义层面被视作“文”。《左 扭曲本然的虚假饰物,他们要求去文就质。这一极端化的“文质”说,影向远不及儒家传统 传》襄公三十一年曰:“君子在位可受,苑舍可袋,进退可度,周旋可则,容止可现,作事 文论的“文质”统一说。汉代的扬雄链承和发扬了扎子文质兼备的思想,他在《法言》中说, 可法,德行可象,声气可乐,动作有文,言语有章,以临其下,谓之有威仪也。”“动作有 “实无华则野,华无实则贾,华实副则礼”,认为只有“华”“实”相副,才能体现君子风 文”,即以外在的符合礼之义的施舍、进退、周旋、容止、作事、德行、声气、言语为内活。 范,文质彬彬合乎礼义。 《韩非子·解老》亦谓:“事有礼而礼有文:礼者,义之文也。”礼既为外在的“文”,故 她晋南北朝时期开始出现重文轻质的倾向,特别是六朝的文学创作,竞一的之奇,争一 人既有仁义道德,又在施合、进退、周旋、容止、作事、德行、声气、言语谐方面合于礼仪, 宇之巧。六朝人把“文质”概念引入文学领域,文与质基本上是指文学作品的内容与形式, 便是“文质彬彬”:如采心有仁义道德,行为不合礼仪规范,便是“ ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~