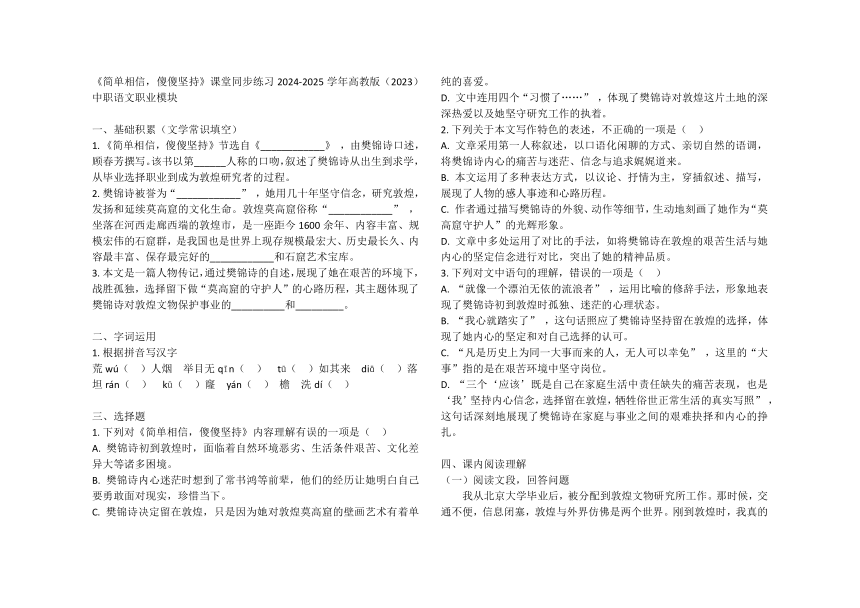

《简单相信,傻傻坚持》课堂同步练习2024-2025学年高教版(2023)中职语文职业模块 一、基础积累(文学常识填空) 1. 《简单相信,傻傻坚持》节选自《_____》 ,由樊锦诗口述,顾春芳撰写。该书以第_____人称的口吻,叙述了樊锦诗从出生到求学,从毕业选择职业到成为敦煌研究者的过程。 2. 樊锦诗被誉为“_____” ,她用几十年坚守信念,研究敦煌,发扬和延续莫高窟的文化生命。敦煌莫高窟俗称“_____” ,坐落在河西走廊西端的敦煌市,是一座距今1600余年、内容丰富、规模宏伟的石窟群,是我国也是世界上现存规模最宏大、历史最长久、内容最丰富、保存最完好的_____和石窟艺术宝库。 3. 本文是一篇人物传记,通过樊锦诗的自述,展现了她在艰苦的环境下,战胜孤独,选择留下做“莫高窟的守护人”的心路历程,其主题体现了樊锦诗对敦煌文物保护事业的_____和_____。 二、字词运用 1. 根据拼音写汉字 荒wú( )人烟 举目无qīn( ) tū( )如其来 diā( )落 坦rán( ) kū( )窿 yán( ) 檐 洗dí( ) 三、选择题 1. 下列对《简单相信,傻傻坚持》内容理解有误的一项是( ) A. 樊锦诗初到敦煌时,面临着自然环境恶劣、生活条件艰苦、文化差异大等诸多困境。 B. 樊锦诗内心迷茫时想到了常书鸿等前辈,他们的经历让她明白自己要勇敢面对现实,珍惜当下。 C. 樊锦诗决定留在敦煌,只是因为她对敦煌莫高窟的壁画艺术有着单纯的喜爱。 D. 文中连用四个“习惯了……” ,体现了樊锦诗对敦煌这片土地的深深热爱以及她坚守研究工作的执着。 2. 下列关于本文写作特色的表述,不正确的一项是( ) A. 文章采用第一人称叙述,以口语化闲聊的方式、亲切自然的语调,将樊锦诗内心的痛苦与迷茫、信念与追求娓娓道来。 B. 本文运用了多种表达方式,以议论、抒情为主,穿插叙述、描写,展现了人物的感人事迹和心路历程。 C. 作者通过描写樊锦诗的外貌、动作等细节,生动地刻画了她作为“莫高窟守护人”的光辉形象。 D. 文章中多处运用了对比的手法,如将樊锦诗在敦煌的艰苦生活与她内心的坚定信念进行对比,突出了她的精神品质。 3. 下列对文中语句的理解,错误的一项是( ) A. “就像一个漂泊无依的流浪者” ,运用比喻的修辞手法,形象地表现了樊锦诗初到敦煌时孤独、迷茫的心理状态。 B. “我心就踏实了” ,这句话照应了樊锦诗坚持留在敦煌的选择,体现了她内心的坚定和对自己选择的认可。 C. “凡是历史上为同一大事而来的人,无人可以幸免” ,这里的“大事”指的是在艰苦环境中坚守岗位。 D. “三个‘应该’既是自己在家庭生活中责任缺失的痛苦表现,也是‘我’坚持内心信念,选择留在敦煌,牺牲俗世正常生活的真实写照” ,这句话深刻地展现了樊锦诗在家庭与事业之间的艰难抉择和内心的挣扎。 四、课内阅读理解 (一)阅读文段,回答问题 我从北京大学毕业后,被分配到敦煌文物研究所工作。那时候,交通不便,信息闭塞,敦煌与外界仿佛是两个世界。刚到敦煌时,我真的是一无所有、举目无亲,就像一个漂泊无依的流浪者。这里的自然环境太恶劣了,风沙很大,生活条件也非常艰苦,没有自来水,没有电灯,上厕所都很不方便。而且,我所学的专业与敦煌的实际工作有一定的差距,工作开展起来也困难重重。我时常感到孤独和迷茫,不知道自己的选择是否正确,未来又在哪里。 1. 樊锦诗刚到敦煌时遇到了哪些困难?请简要概括。 2. 文中将樊锦诗比作“漂泊无依的流浪者” ,有什么表达效果? (二)阅读文段,回答问题 在我内心最迷茫的时候,我想到了常书鸿先生。他放弃了在法国优越的生活条件,毅然回到祖国,投身到敦煌文物保护事业中。他在极其艰苦的环境下,坚守了一辈子,为敦煌的保护和研究做出了巨大的贡献。他的事迹让我深受 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~