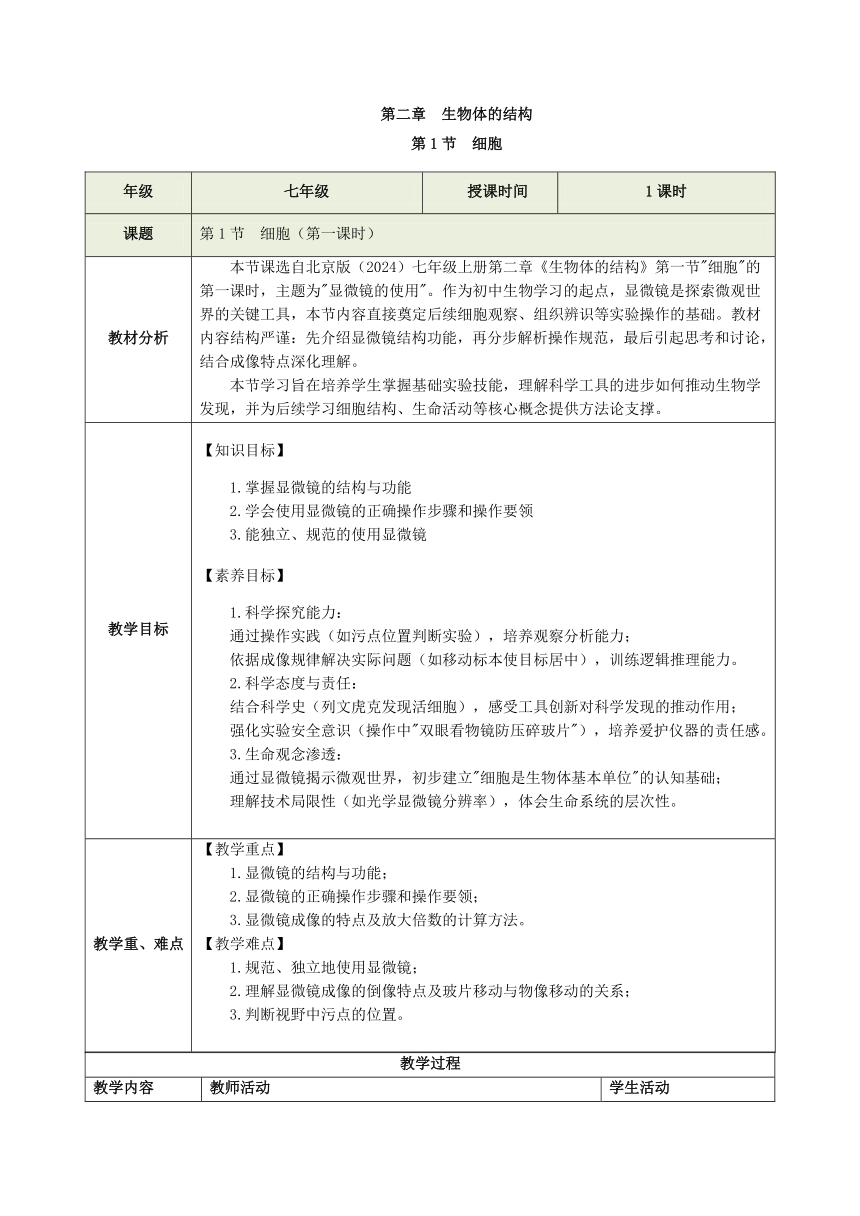

第二章 生物体的结构 第1节 细胞 年级 七年级 授课时间 1课时 课题 第1节 细胞(第一课时) 教材分析 本节课选自北京版(2024)七年级上册第二章《生物体的结构》第一节"细胞"的第一课时,主题为"显微镜的使用"。作为初中生物学习的起点,显微镜是探索微观世界的关键工具,本节内容直接奠定后续细胞观察、组织辨识等实验操作的基础。教材内容结构严谨:先介绍显微镜结构功能,再分步解析操作规范,最后引起思考和讨论,结合成像特点深化理解。 本节学习旨在培养学生掌握基础实验技能,理解科学工具的进步如何推动生物学发现,并为后续学习细胞结构、生命活动等核心概念提供方法论支撑。 教学目标 【知识目标】 1.掌握显微镜的结构与功能 2.学会使用显微镜的正确操作步骤和操作要领 3.能独立、规范的使用显微镜 【素养目标】 1.科学探究能力: 通过操作实践(如污点位置判断实验),培养观察分析能力; 依据成像规律解决实际问题(如移动标本使目标居中),训练逻辑推理能力。 2.科学态度与责任: 结合科学史(列文虎克发现活细胞),感受工具创新对科学发现的推动作用; 强化实验安全意识(操作中"双眼看物镜防压碎玻片"),培养爱护仪器的责任感。 3.生命观念渗透: 通过显微镜揭示微观世界,初步建立"细胞是生物体基本单位"的认知基础; 理解技术局限性(如光学显微镜分辨率),体会生命系统的层次性。 教学重、难点 【教学重点】 1.显微镜的结构与功能; 2.显微镜的正确操作步骤和操作要领; 3.显微镜成像的特点及放大倍数的计算方法。 【教学难点】 1.规范、独立地使用显微镜; 2.理解显微镜成像的倒像特点及玻片移动与物像移动的关系; 3.判断视野中污点的位置。 教学过程 教学内容 教师活动 学生活动 新课导入 提出疫情期间戴口罩的问题,引发学生思考。 提问学生:“我们在疫情期间戴口罩目的是什么?”引导学生思考空气中存在肉眼看不到的微生物。 进一步引导与提问 深入引导“空气中有太多我们看不到的微生物,对于肉眼无法看见的微小生物体或者生物体中的细微结构,需要使用什么仪器呢?” 总结学生的回答,引出本节课的主题———显微镜的使用。强调显微镜在生物学研究中的重要性,激发学生学习显微镜使用方法的兴趣。 提问学生:“你们在生活中或者之前的学习中,有没有听说过或者见过显微镜?对它有哪些了解?” 认真思考回答问题,思考对于肉眼无法看见的微小生物体或者生物体中的细微结构,需要使用什么仪器。 新知探究 一、了解显微镜 显微镜是如何一步步发展到现在的呢?它在不同时期都有哪些重要的发展阶段和成果?引导学生关注显微镜发展历史。 现在的显微镜有哪些不同的类型呢?它们各自有什么特点和用途? 显微镜主要有光学显微镜、电子显微镜和数码显微镜。光学显微镜是利用光学原理,通过透镜放大物体;电子显微镜利用电子束来成像,放大倍数更高;数码显微镜可以将图像数字化,便于观察和记录。 电子显微镜和光学显微镜成像原理具体有什么不同? 解答疑问 “光学显微镜是利用光线透过物体,经过透镜折射后成像;而电子显微镜是利用电子束撞击物体,然后通过电子探测器接收信号成像。电子束的波长比光线短很多,所以能实现更高的放大倍数。” 观察病毒结构一般用哪种显微镜呢? 显微镜的结构与功能 显微镜有哪些主要的结构呢?这些结构分别有什么功能? 目镜是接近人眼一端的镜头,作用是放大物像,镜头上标有放大倍数,目镜越短,放大倍数越大;物镜是接近物体一端的镜头,作用也是放大物像,镜头上也标有放大倍数,物镜越长,放大倍数越大。载物台是放置玻片标本的地方,中央有通光孔,两旁各有一个压片夹,作用是安放玻璃标本。反光镜有平面镜、凹面镜两种,光线强时用平面镜,光线暗时用凹面镜, ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~