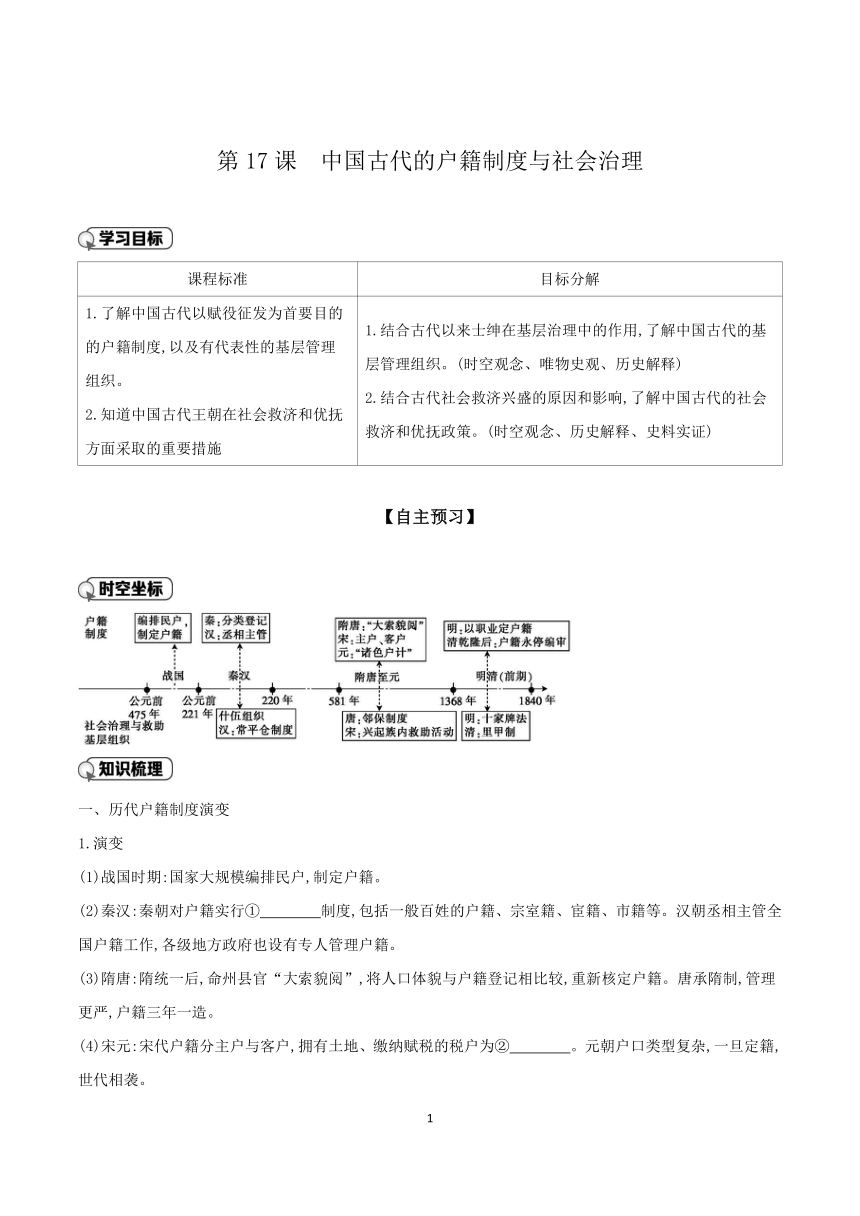

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课程标准 目标分解 1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织。 2.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施 1.结合古代以来士绅在基层治理中的作用,了解中国古代的基层管理组织。(时空观念、唯物史观、历史解释) 2.结合古代社会救济兴盛的原因和影响,了解中国古代的社会救济和优抚政策。(时空观念、历史解释、史料实证) 【自主预习】 一、历代户籍制度演变 1.演变 (1)战国时期:国家大规模编排民户,制定户籍。 (2)秦汉:秦朝对户籍实行① 制度,包括一般百姓的户籍、宗室籍、宦籍、市籍等。汉朝丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也设有专人管理户籍。 (3)隋唐:隋统一后,命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍。唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。 (4)宋元:宋代户籍分主户与客户,拥有土地、缴纳赋税的税户为② 。元朝户口类型复杂,一旦定籍,世代相袭。 (5)明朝:继承元朝做法。户籍分民籍、军籍、匠籍等,户籍册称“黄册”。 (6)清朝:基本沿袭明制,由于赋役改革,户籍永停编审,名存实亡。 2.目的:掌握人口变动情况,以便征发赋役。 3.影响因素:社会环境(战事频繁、社会稳定)、政府政策(赋役改革)、统治者的重视程度、经济发展(如商品经济活跃)等。 二、历代基层组织与社会治理 1.演变 历史阶段 (政府设置)基层组织 民众自我管理与相互监督 秦汉 县下设乡和里,乡设三老,掌教化;设啬夫,掌狱讼、赋税;设游徼,掌捕盗。里设里正。乡、里之外有亭。后代沿袭了乡里制度(乡里制兼具区划和户籍管理的性质) 什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督 唐朝 设里正、坊正、村正 邻保制度,以四家为邻,五邻为保。王安石实施的保甲制即源于此 明朝 实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长 王阳明推行③ 清朝 以十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长 初期实行里甲制,后推行④ (旨在维护社会治安),保长、甲长、牌长每天傍晚稽查各户有无异样 2.基层组织的任务:征发赋役、维护稳定。 三、历代社会救济与优抚政策 1.原因 (1)古代生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障。 (2)有识之士的推动。 2.演变 (1)汉朝为积谷备仓,调节粮价,建立⑤ ;秦汉时期统治者会赐给高龄老人鸠杖,以示尊重。 (2)隋唐在备荒方面既重视官方储备,也倡导民间积储。隋文帝置仓积谷,也鼓励民间自置⑥ ;从唐朝开始,政府设立专门机构收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员。 (3)宋朝以后,⑦ 的救助活动逐渐兴起。范仲淹设义田,赈济族人,影响深远。 (4)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。 3.特点 (1)历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间社会处于辅助地位。 (2)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。社会力量的救济活动侧重日常生活中的赈济。 4.作用:为民众提供了一定的生活保障,有利于人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。 【答案】①分类登记 ②主户 ③十家牌法 ④保甲制 ⑤常平仓制度 ⑥义仓 ⑦宗族内部 【概念解读】 1.中国古代户籍制度 中国古代户籍制度是历代王朝对编户齐民进行控制的最重要手段,户籍制度的核心是对人口的占有与支配。对封建国家而言,赋役是国家的根本,而户籍是赋役征役的依据,因此历代王朝都非常重视户籍的编制与管理。户籍制度主要包含两方面内容,一是登记制度,二是管理制度。户籍制度通过各级权力机构对其所辖范围内的户口进行调查、登记、申报,并按一定原则进行立户、分类、划等和编制。它是统治者征调赋役、落实行政管理、执行法律的 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~