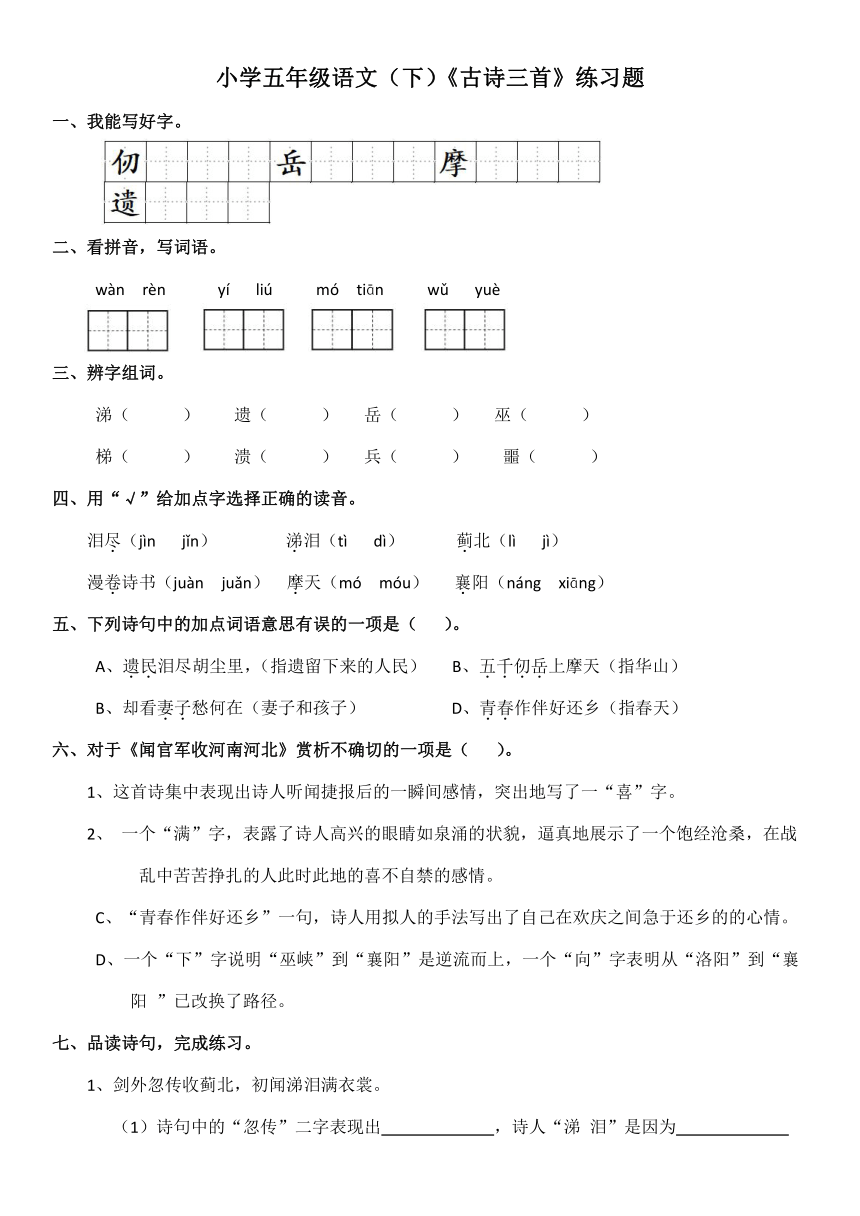

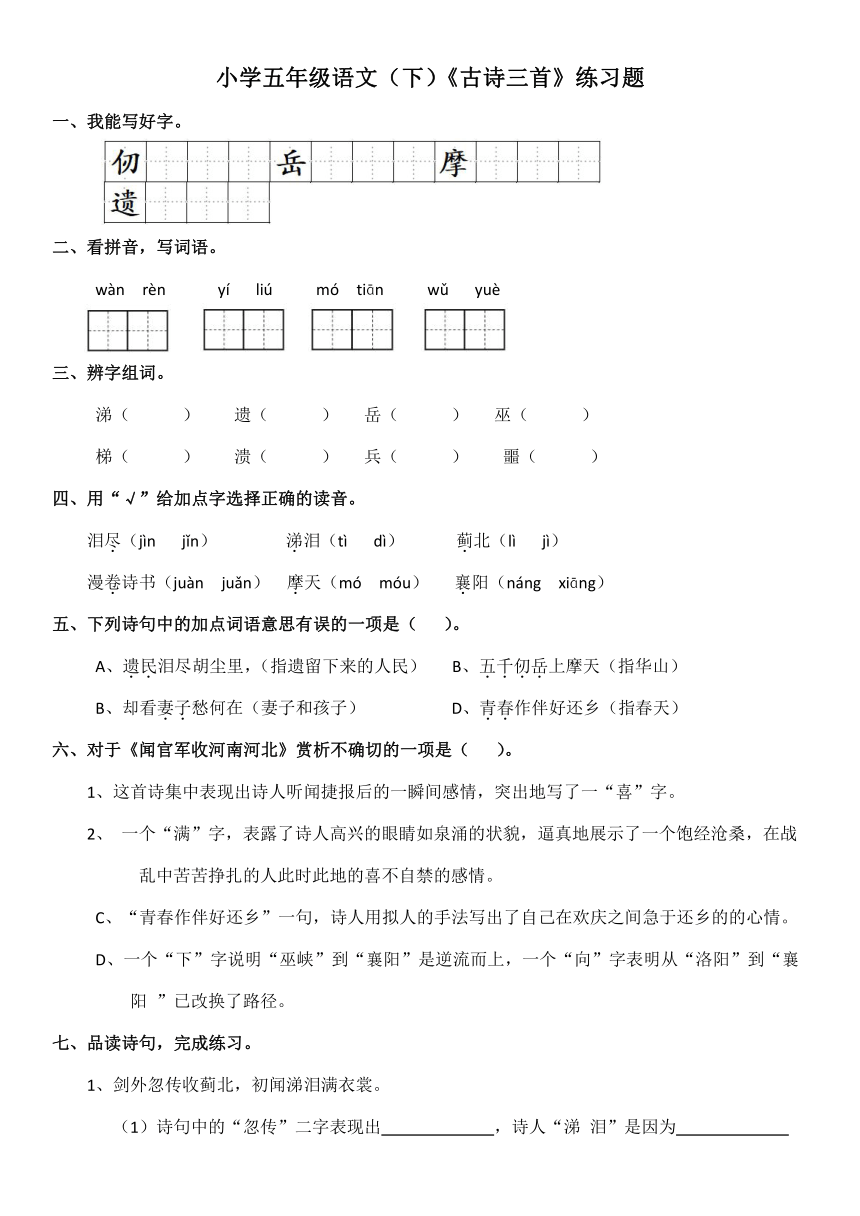

小学五年级语文(下)《古诗三首》练习题 我能写好字。 看拼音,写词语。 wàn rèn yí liú mó tiān wǔ yuè 辨字组词。 涕( ) 遗( ) 岳( ) 巫( ) 梯( ) 溃( ) 兵( ) 噩( ) 用“√”给加点字选择正确的读音。 泪尽(jìn jǐn) 涕泪(tì dì) 蓟北(lì jì) 漫卷诗书(juàn juǎn) 摩天(mó móu) 襄阳(náng xiāng) 下列诗句中的加点词语意思有误的一项是( )。 遗民泪尽胡尘里,(指遗留下来的人民) B、五千仞岳上摩天(指华山) 却看妻子愁何在(妻子和孩子) D、青春作伴好还乡(指春天) 对于《闻官军收河南河北》赏析不确切的一项是( )。 这首诗集中表现出诗人听闻捷报后的一瞬间感情,突出地写了一“喜”字。 一个“满”字,表露了诗人高兴的眼睛如泉涌的状貌,逼真地展示了一个饱经沧桑,在战 乱中苦苦挣扎的人此时此地的喜不自禁的感情。 “青春作伴好还乡”一句,诗人用拟人的手法写出了自己在欢庆之间急于还乡的的心情。 一个“下”字说明“巫峡”到“襄阳”是逆流而上,一个“向”字表明从“洛阳”到“襄 阳 ”已改换了路径。 品读诗句,完成练习。 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。 (1)诗句中的“忽传”二字表现出 ,诗人“涕 泪”是因为 (2)结合全诗分析诗人有这样的表现不是因为( )。 国家平定了叛乱,重获安定,诗人喜极而动。 诗人回想到战乱 期间,黎民受苦,滇沛流离,因此感怀。 诗人听说蓟北被叛军占领了,悲从中来,无法压抑。 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。 为句诗营造了 一幅 的画图,表达了诗人 的心境。 作者用字准确,从“巴峡”到“巫峡”,峡险而窄,故用“ ”穿,从“巫峡”到“襄阳”顺流疾驶,所以用“ ”;从“襄阳”到“洛阳”,改换陆路,所以用“ ”。 说说下面诗句的意思,再写出它们表达了诗人怎样的思想感情。 (1)黄沙百战穿金甲,不破楼兰誓不还。 诗句意思: 思想感情: (2)白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。 诗句意思: 思想感情: (3)遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。 诗句意思: 思想 感情: 积累填空。 本课所学古诗中,陆游的诗句“ , ”让我体会到祖国的河山如此壮丽; 王之涣的诗句“ , 。”令人觉得玉门关是那样孤独;从 王昌龄的诗句“ , 。”我们读出了将士们的哀言壮志。 《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中写金统治地区原宋朝百姓翘首南望,却又年年失望的句子是: “ , 。” 李白被称为 ,杜甫被称为 。本单元中,杜甫写的表达听闻收复失地后的心情的诗是《 》,抒发了诗人 .诗中表现诗人一家欣喜人狂的句子中 “ , .” 课文直通车。 “黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”这两句诗由情景交融 的环境描写转为直接抒情。 前一句把战斗之 ,战事之 写得十分突出,后一句是身经百战的将士 的誓言。 “即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”“即从”“穿”“便下”“向”四个词将巴峡 、巫峡、 襄阳 、洛阳四个地名连接起来,写出了诗人听闻喜讯后的 心情及 的思想感情。 “遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”为两句诗侧重 。一个“尽”字,表现 了沦陷区人民 ,一个”又“字,表现了沦陷区人民对南宋朝廷 之情。 ”青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”这两句诗中的“暗”“孤”二字形象地展现了 的景象,突出了将士们戍边生活的孤寂、艰苦。 “三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”这两句诗 的“入”字和“摩”字的作用分别是 。 阅读理解。 将诗句补充完整,并完成后面的练习。 从军行 [唐]王昌龄 青海长云暗雪山, 孤城遥望玉门关。 , 。 一、二句中的“暗”“孤”二字,形象地表现了边塞 的景象,突出了将士们 戍边的孤寂、艰苦。 2、最后一句写出了将士们的心声,表现了他们 的意志和豪情。 (二)阅读诗歌,完 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~