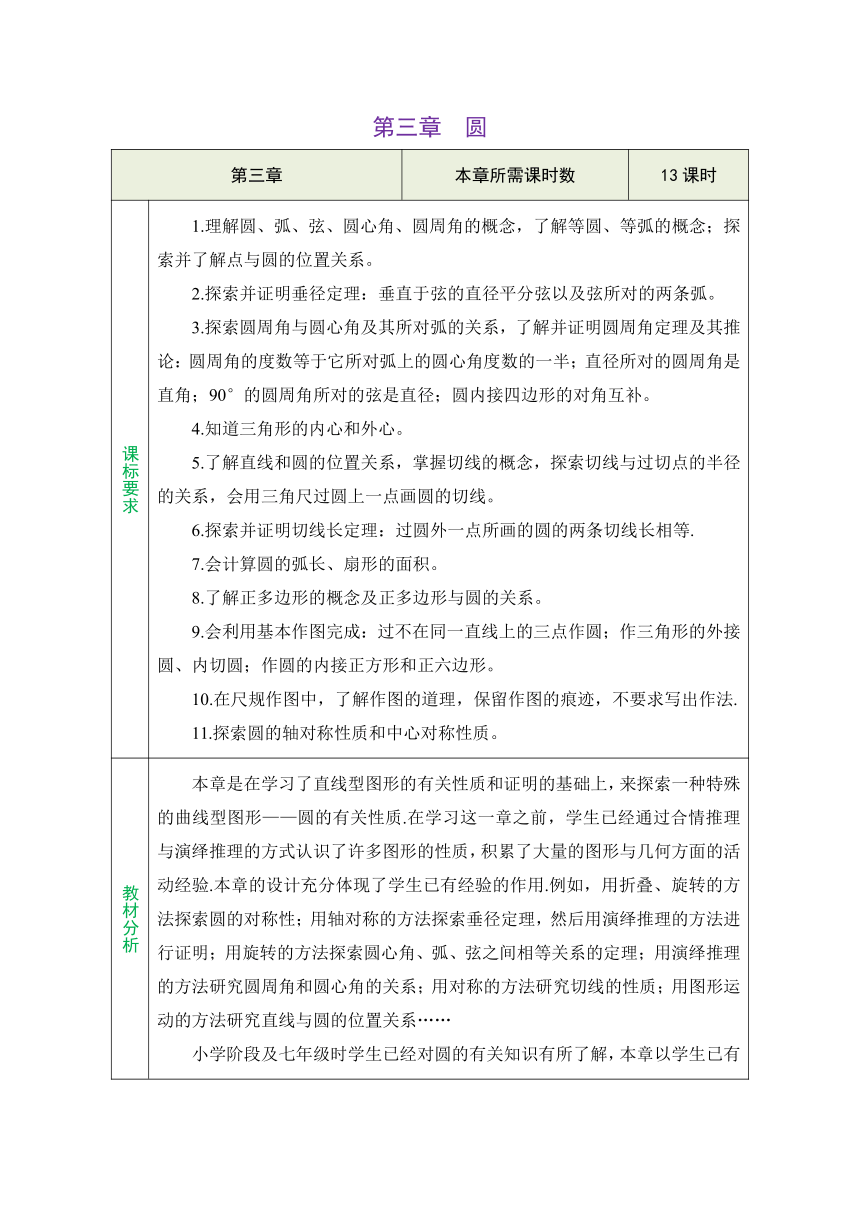

第三章 圆 第三章 本章所需课时数 13课时 课标要求 1.理解圆、弧、弦、圆心角、圆周角的概念,了解等圆、等弧的概念;探索并了解点与圆的位置关系。 2.探索并证明垂径定理:垂直于弦的直径平分弦以及弦所对的两条弧。 3.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论:圆周角的度数等于它所对弧上的圆心角度数的一半;直径所对的圆周角是直角;90°的圆周角所对的弦是直径;圆内接四边形的对角互补。 4.知道三角形的内心和外心。 5.了解直线和圆的位置关系,掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径的关系,会用三角尺过圆上一点画圆的切线。 6.探索并证明切线长定理:过圆外一点所画的圆的两条切线长相等. 7.会计算圆的弧长、扇形的面积。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会利用基本作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。 10.在尺规作图中,了解作图的道理,保留作图的痕迹,不要求写出作法. 11.探索圆的轴对称性质和中心对称性质。 教材分析 本章是在学习了直线型图形的有关性质和证明的基础上,来探索一种特殊的曲线型图形———圆的有关性质.在学习这一章之前,学生已经通过合情推理与演绎推理的方式认识了许多图形的性质,积累了大量的图形与几何方面的活动经验.本章的设计充分体现了学生已有经验的作用.例如,用折叠、旋转的方法探索圆的对称性;用轴对称的方法探索垂径定理,然后用演绎推理的方法进行证明;用旋转的方法探索圆心角、弧、弦之间相等关系的定理;用演绎推理的方法研究圆周角和圆心角的关系;用对称的方法研究切线的性质;用图形运动的方法研究直线与圆的位置关系…… 小学阶段及七年级时学生已经对圆的有关知识有所了解,本章以学生已有经验为基础,让学生进一步体会圆的概念的形成过程,抽象出“平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做圆”。 圆是一种特殊的图形,它既是中心对称图形又是轴对称图形.同时,圆还具有旋转不变性.本章借助圆的旋转不变性探索圆心角、弧、弦之间的关系,借助轴对称性探索垂径定理、切线长定理。 在探索圆周角和圆心角关系的过程中,让学生经历分类讨论的过程,明确分类的依据,进一步体会分类的思想.确定圆的条件不仅仅是一个作圆的问题,而且可以使学生体会在这一过程中所体现的基本思想。 通过平移、旋转等方式,认识直线与圆的位置关系,探索切线与过切点的半径之间的关系,帮助学生更直观地理解相关概念和结论,进一步发展学生的几何直观。 对于圆内接正多边形的有关计算,弧长、扇形的面积的计算公式等,本章都不是直接给出相关结论,而是引导学生进行探索,从而使学生理解算法的意义,理解公式的意义。 主要内容 本章主要内容:圆的相关概念,圆的对称性,垂径定理,圆周角和圆心角的关系,确定圆的条件,直线和圆的位置关系,切线长定理,圆内接正多边形,弧长及扇形的面积。 教学目标 1.经历探索圆及其相关结论的过程,进一步认识和理解研究图形性质的各种方法,发展几何直观和推理能力。 2.认识圆的轴对称性和中心对称性。 3.探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理。 4.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论。 5.探索并了解点与圆、直线与圆的位置关系。 6.掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。 7.探索并证明切线长定理。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会计算圆的弧长、扇形的面积。 10.会利用基本尺规作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。 教学重难点 教学重点: 1.经历探 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~