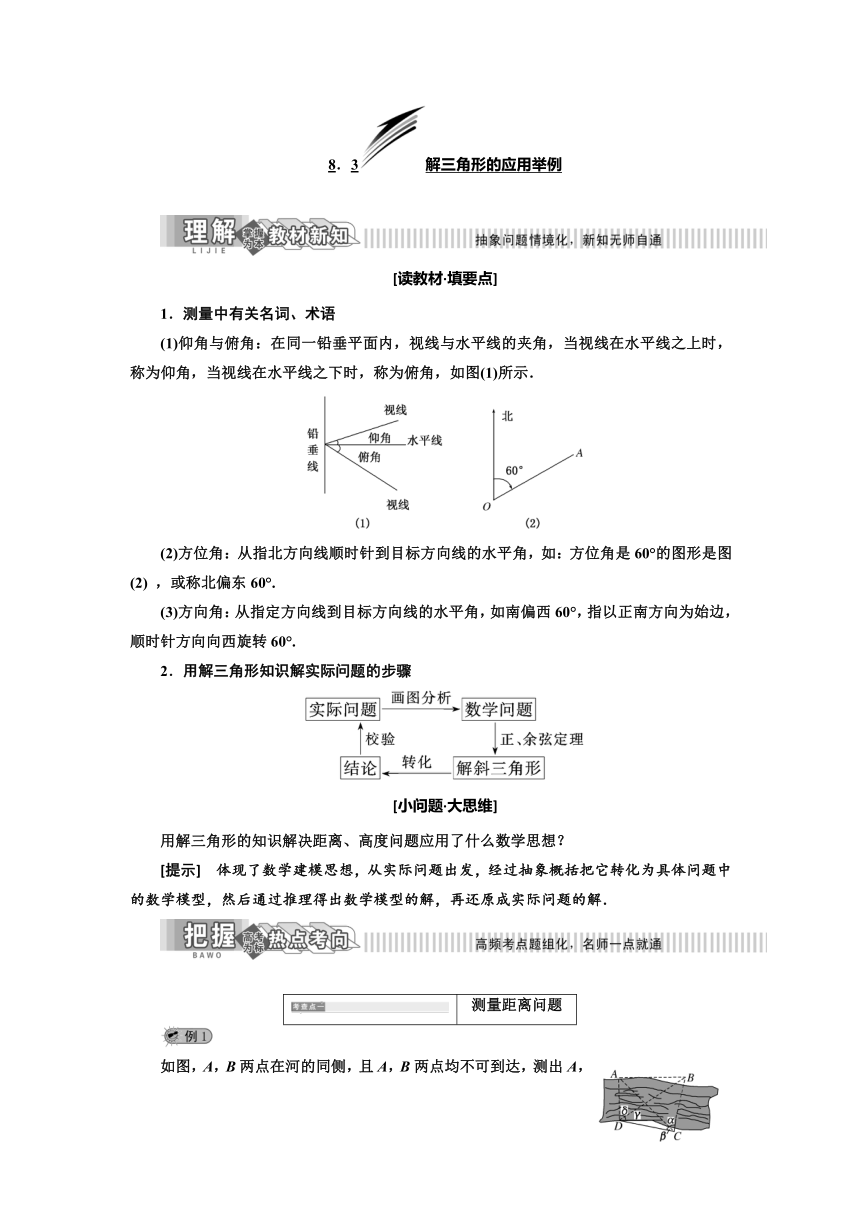

8.3解三角形的应用举例 [读教材·填要点] 1.测量中有关名词、术语 (1)仰角与俯角:在同一铅垂平面内,视线与水平线的夹角,当视线在水平线之上时,称为仰角,当视线在水平线之下时,称为俯角,如图(1)所示. (2)方位角:从指北方向线顺时针到目标方向线的水平角,如:方位角是60°的图形是图(2) ,或称北偏东60°. (3)方向角:从指定方向线到目标方向线的水平角,如南偏西60°,指以正南方向为始边,顺时针方向向西旋转60°. 2.用解三角形知识解实际问题的步骤 [小问题·大思维] 用解三角形的知识解决距离、高度问题应用了什么数学思想? [提示] 体现了数学建模思想,从实际问题出发,经过抽象概括把它转化为具体问题中的数学模型,然后通过推理得出数学模型的解,再还原成实际问题的解. 测量距离问题 如图,A,B两点在河的同侧,且A,B两点均不可到达,测出A,B的距离,测量者可以在河岸边选定两点C,D,测得CD=a,同时在C,D两点分别测得∠BCA=α,∠ACD=β,∠CDB=γ,∠BDA=δ.在△ADC和△BDC中,由正弦定理分别计算出AC和BC,再在△ABC中,应用余弦定理计算出AB. 若测得CD=� km,∠ADB=∠CDB=30°,∠ACD=60°,∠ACB=45°,求A,B两点间的距离. [解] ∵∠ADC=∠ADB+∠CDB=60°,∠ACD=60°, ∴∠DAC=60°, ∴AC=DC=�. 在△BCD中,∠DBC=45°,由正弦定理, 得BC=�·sin∠BDC=�·sin 30°=�. 在△ABC中,由余弦定理,得 AB2=AC2+BC2-2AC·BCcos 45° =�+�-2×�×�×�=�. ∴AB=�(km). ∴A,B两点间的距离为� km. 解决该题的切入点是所求量在哪个三角形中,已知是什么,还需要什么,待求的量怎么求出,具体落实到使用哪个定理. 1.如图,隔河看两目标A,B,但不能到达,在岸边选取相距� km的C,D两点,并测得∠ACB=75°,∠BCD=45°,∠ADC=30°,∠ADB=45°(视A,B,C,D四点在同一平面内).求两目标A,B之间的距离. 解:在△ACD中,∵∠ADC=30°,∠ACD=120°, ∴∠CAD=30°,∴AC=CD=�,∴AD=3. 在△BCD中,∠CBD=180°-45°-30°-45°=60°, 由正弦定理,得�=�, ∴BD=�=�=�. 在△ADB中,由余弦定理得, AB2=AD2+BD2-2AD·BD·cos∠ADB =9+2-2×3×�×�=5, ∴AB=�,即目标A,B相距� km. 测量高度的问题 A,B是水平面上的两个点,相距800 m,在A点测得山顶C的仰角为45°,∠BAD=120°,又在B点测得∠ABD=45°,其中D是点C到水平面的垂足,求山高CD. [解] 如图,由于CD⊥平面ABD,∠CAD=45°, 所以CD=AD. 因此,只需在△ABD中求出AD即可, 在△ABD中, ∠BDA=180°-45°-120°=15°, 由�=�, 得AD=�=� =800(�+1) (m). ∴CD=AD=800(�+1)≈2 186 (m). 答:山高CD约为2 186 m. 在测量高度时,要注意理解仰角和俯角的概念,区别在于视线在水平线的上方还是下方,一般步骤是: (1)根据已知条件画出示意图; (2)分析与问题有关的三角形; (3)运用正、余弦定理,有序地解相关的三角形,逐步求解; (4)要综合运用立体几何知识与平面几何知识; (5)注意方程思想的运用., 2.一个大型喷水池的中央有一个强力喷水柱,为了测量喷水柱喷出的水柱的高度,某人在喷水柱正西方向的A处测得水柱顶端的仰角为45°,沿A向北偏东30°方向前进100 m到达B处,在B处测得水柱顶端的仰角为30°,则水柱的高度是( ) A.50 m B.100 m C.120 m D.150 m 解析:选A 如图,设水柱高度是h m,水柱底端为C,则在△ABC中,∠BAC=60°,AC=h,AB=100,BC=�h,根据余弦定理得,(�h)2=h2+1002-2×h×100×cos 60°,即h2+50h-5 000=0,解得h=50或h=-100(舍去),故水柱的高度是50 m. 3.如图所示,在山底A处测得山顶B的仰角∠CAB=45°,沿倾斜角为30°的山坡向 ... ...

~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~